МХИ. Число видов мхи

МХИ - это... Что такое МХИ?

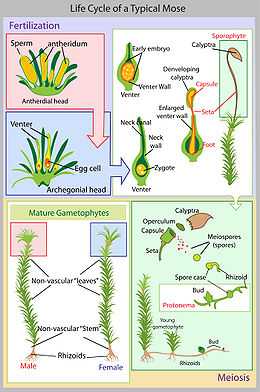

В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ МХА, как и у сосудистых растений, происходит чередование полового поколения (гаметофита) с бесполым (спорофитом). Спора (слева) прорастает в ветвистую нитевидную структуру, называемую протонемой. На ней образуются почки, из которых развиваются гаметофиты. У т.н. двудомных видов одни гаметофиты женские, другие - мужские. Спермии, созревающие в мужских половых органах - антеридиях, - движутся в капле воды к женским половым органам - архегониям и оплодотворяют находящиеся в них яйцеклетки. При слиянии гамет два гаплоидных набора хромосом объединяются в диплоидный, и из зиготы развивается диплоидный спорофит. Он состоит из спорофора (ножки), соединенного с родительским растением стопой, и коробочки, в которой созревают споры. При их образовании происходит мейоз, т.е. число хромосом уменьшается вдвое, поэтому каждая спора гаплоидна. При созревании коробочки ее крышечка сбрасывается и споры рассеиваются.Гаметофит. Когда спора попадает во влажное место, она развивается сначала в ветвистую многоклеточную нить - протонему, или проросток. Оставшиеся на поверхности веточки протонемы становятся зелеными и фотосинтезирующими, а проникшие в грунт - бесцветными ризоидами. На зеленых частях проростка формируются боковые почки, из которых развиваются листостебельные побеги. Одна спора может дать целую колонию гаметофитов. У некоторых видов проростки долгоживущие, покрывающие иногда несколько квадратных дециметров грунта, у других - мелкие, исчезающие после появления облиственных побегов. Гаметангии образуются терминально, т.е. на верхушках главного или боковых побегов. Антеридии и оогонии находятся либо на одной и той же веточке, либо на разных (иногда - даже на разных растениях) и окружены стерильными нитями - парафизами. Антеридий - это сферический или цилиндрический многоклеточный мешок, внутренние клетки которого дают по два подвижных двужгутиковых спермия. Архегоний - многоклеточная колбовидная структура. В ее основании (брюшке) находится единственная яйцеклетка, а "горлышко" (шейка) заполнено т.н. канальцевыми клетками, которые в процессе полового созревания разрушаются, превращаясь в привлекающее спермии вещество. Чтобы те попали в архегонии и произошло оплодотворение, необходима капельно-жидкая влага, например дождь или роса. Антеридий лопается, высвобождая спермии. Они плывут к шейке архегония, проникают в ее канал, и один из них сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу.Спорофит. Зигота начинает делиться еще в архегонии, который некоторое время растет вместе с формирующимся спорофитом. Когда он становится видимым невооруженным глазом, то состоит из трех частей - стопы, погруженной в брюшко архегония, тонкой ножки - спорофора и коробочки, где созревают споры. Растущий спорофит разрывает архегоний по кругу и выносит его верхнюю часть вверх в виде покрывающего коробочку колпачка (калиптры). Типичная зрелая коробочка - сложная структура, состоящая из урночки, крышечки и соединяющего их слоя специализированных толстостенных клеток - колечка. Набухая от воды, колечко отделяется от соседних частей коробочки и крышечка опадает, открывая устье урночки, которое бывает гладким или окруженным перистомом (околоустьем) из одного или двух концентрических рядов зубчиков. Эти зубцы либо плоские, либо несут от 4 до 64 поперечных гигроскопичных утолщений. Их число и форма относятся к важным таксономическим признакам мхов. В зрелой коробочке находится множество свободных спор. Они выдуваются или вытряхиваются оттуда, разносятся ветром, водой или животными и, попав в благоприятные условия, прорастают.Чередование поколений и эволюция. Чередование в жизненном цикле диплоидного спорофита и гаплоидного гаметофита называется сменой поколений. Оно наблюдается у всех растений, однако, если у мхов гаметофит - хорошо заметная зеленая особь, у всех прочих отделов этого царства он редуцирован до миниатюрного короткоживущего "заростка", иногда даже не способного к фотосинтезу, или вообще до группы клеток внутри спорофита. Таким образом, мхи - весьма специализированная ветвь эволюции, связанная происхождением с какими-то водорослями и, скорее всего, не давшая начало никакой группе "высших", т.е. сосудистых, растений.См. также СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ.

В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ МХА, как и у сосудистых растений, происходит чередование полового поколения (гаметофита) с бесполым (спорофитом). Спора (слева) прорастает в ветвистую нитевидную структуру, называемую протонемой. На ней образуются почки, из которых развиваются гаметофиты. У т.н. двудомных видов одни гаметофиты женские, другие - мужские. Спермии, созревающие в мужских половых органах - антеридиях, - движутся в капле воды к женским половым органам - архегониям и оплодотворяют находящиеся в них яйцеклетки. При слиянии гамет два гаплоидных набора хромосом объединяются в диплоидный, и из зиготы развивается диплоидный спорофит. Он состоит из спорофора (ножки), соединенного с родительским растением стопой, и коробочки, в которой созревают споры. При их образовании происходит мейоз, т.е. число хромосом уменьшается вдвое, поэтому каждая спора гаплоидна. При созревании коробочки ее крышечка сбрасывается и споры рассеиваются.Гаметофит. Когда спора попадает во влажное место, она развивается сначала в ветвистую многоклеточную нить - протонему, или проросток. Оставшиеся на поверхности веточки протонемы становятся зелеными и фотосинтезирующими, а проникшие в грунт - бесцветными ризоидами. На зеленых частях проростка формируются боковые почки, из которых развиваются листостебельные побеги. Одна спора может дать целую колонию гаметофитов. У некоторых видов проростки долгоживущие, покрывающие иногда несколько квадратных дециметров грунта, у других - мелкие, исчезающие после появления облиственных побегов. Гаметангии образуются терминально, т.е. на верхушках главного или боковых побегов. Антеридии и оогонии находятся либо на одной и той же веточке, либо на разных (иногда - даже на разных растениях) и окружены стерильными нитями - парафизами. Антеридий - это сферический или цилиндрический многоклеточный мешок, внутренние клетки которого дают по два подвижных двужгутиковых спермия. Архегоний - многоклеточная колбовидная структура. В ее основании (брюшке) находится единственная яйцеклетка, а "горлышко" (шейка) заполнено т.н. канальцевыми клетками, которые в процессе полового созревания разрушаются, превращаясь в привлекающее спермии вещество. Чтобы те попали в архегонии и произошло оплодотворение, необходима капельно-жидкая влага, например дождь или роса. Антеридий лопается, высвобождая спермии. Они плывут к шейке архегония, проникают в ее канал, и один из них сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу.Спорофит. Зигота начинает делиться еще в архегонии, который некоторое время растет вместе с формирующимся спорофитом. Когда он становится видимым невооруженным глазом, то состоит из трех частей - стопы, погруженной в брюшко архегония, тонкой ножки - спорофора и коробочки, где созревают споры. Растущий спорофит разрывает архегоний по кругу и выносит его верхнюю часть вверх в виде покрывающего коробочку колпачка (калиптры). Типичная зрелая коробочка - сложная структура, состоящая из урночки, крышечки и соединяющего их слоя специализированных толстостенных клеток - колечка. Набухая от воды, колечко отделяется от соседних частей коробочки и крышечка опадает, открывая устье урночки, которое бывает гладким или окруженным перистомом (околоустьем) из одного или двух концентрических рядов зубчиков. Эти зубцы либо плоские, либо несут от 4 до 64 поперечных гигроскопичных утолщений. Их число и форма относятся к важным таксономическим признакам мхов. В зрелой коробочке находится множество свободных спор. Они выдуваются или вытряхиваются оттуда, разносятся ветром, водой или животными и, попав в благоприятные условия, прорастают.Чередование поколений и эволюция. Чередование в жизненном цикле диплоидного спорофита и гаплоидного гаметофита называется сменой поколений. Оно наблюдается у всех растений, однако, если у мхов гаметофит - хорошо заметная зеленая особь, у всех прочих отделов этого царства он редуцирован до миниатюрного короткоживущего "заростка", иногда даже не способного к фотосинтезу, или вообще до группы клеток внутри спорофита. Таким образом, мхи - весьма специализированная ветвь эволюции, связанная происхождением с какими-то водорослями и, скорее всего, не давшая начало никакой группе "высших", т.е. сосудистых, растений.См. также СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ. Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000.

dic.academic.ru

|

Интересные факты о мхах:

|

www.smirnova-tatjana.ru

Классификация мхов и печёночников

Классификация мхов и печёночников

Наиболее древние мхи известны с карбона (по некоторым сведениями – даже с девона). В настоящее время отдел моховидных включает в себя около 25 000 видов, разделённых на три класса: лиственные мхи, печёночные, антоцеротовые.

| 1 |

Сфагновые и андреевые мхи. Слева направо: сфагнум бурый, сфагнум обманчивый, сфагнум оттопыренный, сфагнум магелланский, андрея скальная |

Листостебельные (лиственные) мхи (Musci) насчитывают около 15 000 видов (по некоторым данным, до 25 000), объединённых в 660 родов, и подразделяются на подклассы сфагновых, андреевых и бриевых мхов (последние наиболее распространены в природе). Гаметофит имеет стебель и листья – обычно однослойные, расположенные на растении по спирали. Ризоиды многоклеточные ветвистые. Сфагновые (торфяные) мхи имеют крупные беловато-зелёные, жёлтые, бурые или красноватые стебли с листьями из чередующихся хлорофиллоносных и воздухоносных клеток; преобладают в тундре, на болотах и во влажных лесах. Андреевые мхи имеют мелкие красно-бурые стебли с однослойными листьями; обычно растут подушечками на скалах высоко в горах. Бриевые мхи отличаются от прочих механизмом рассеивания спор из коробочки (при помощи специальных зубцов), растут они, как правило, во влажных местах.

| 2 |

Бриевые мхи. Слева направо: кукушкин лён, птилум гребенчатый, тетрафис прозрачный, фисседенс адиантовидный, брахитециум ручейный |

| 3 |

Бриевые мхи. Слева направо: дикранум метловидный, тортелла кудрявая, хилокомиум блестящий, ракомитриум шерстистый, цератодон пурпурный |

Печёночные мхи (печёночники; Hepaticae) составляют несколько порядков, около 60 семейств, 280 родов и 9500 видов. Гаметофит – уплощенное образование, большинство видов имеют «стебель» с расположенными рядами вдоль него листьями. Ризоиды одноклеточные. При рассеивании спор коробочка раскрывается на четыре створки; рассеиванию помогают специальные пружинки – элатеры. Два подкласса: маршанциевые печёночники и юнгерманниевые печёночники. Распространены в странах тропического или умеренно влажного климата.

| 4 |

Печёночники. Слева направо: маршанция полиморфная, блефарострома волосолистная, птилидиум реснитчатый, цефалозия двузаострённая, барбилофозия плауновидная |

5 |

Антоцерос |

Антоцеротовые мхи (Anthocerotae) – своеобразная группа, близкая к маршанциевым печёночникам; иногда рассматривается как подкласс печёночных мхов. 2 семейства, 6 родов, свыше 300 видов. От других классов мхов отличаются тем, что в жизненном цикле преобладает стадия спорофита. Слоевище лопастное или розетковидное. Распространены в странах тропического или умеренно влажного климата.

Интенсивно развиваясь, мхи способствуют заболачиванию почв, ухудшают качество лугов. Торфяные мхи выделяют гуминовые кислоты, препятствующие гниению, благодаря чему скопления мёртвого мха со временем спрессовываются в торф. Торф добывают как полезное ископаемое и используют как топливо или удобрение. Кроме того, из него получают некоторые химические вещества.

Сфагновые мхи используются в качестве подстилки для скота. Так как сфагнум поглощает большие количества воды (в 30–40 раз больше массы своего тела), в войну его использовали как перевязочное средство.

| 6 |

Торф |

www.ebio.ru

Мхи в луговых фитоценозах

Мхи входят в состав многих луговых фитоценозов, образуя на некоторых типах лугов более или менее сомкнутые моховые покровы.

Чаще всего и в наибольших количествах на лугах распространены гипновые мхи, значительно реже встречаются сфагновые. Обычно как примесь к гипнам и сфагнам на лугах присутствуют печеночники. Общее число видов мхов в составе луговой биофлоры СССР достаточно велико, поскольку только на лугах Коми АССР обнаружено 118 видов, в том числе 22 вида печеночников (Железнова, Кильдешевский, 1970). На лугах европейской части СССР наиболее часто встречаются 30—40 видов гипновых мхов. Распространены не только «луговые» (Climacium dendroides Thuidium recognition, Th. philibertu, Rhytidiadelphus squarrosus), но и типичные лесные мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendetis, Polytrichum commune), а также виды мхов, свойственные болотам (Calliergon giganteum, Drepanocladus vemicosus Tomenthypnum nitens) и степям (Thuidium abietinum).

Мхи, входящие в состав луговых ценозов, весьма разнообразны по своим экологическим свойствам. Большинство видов луговых мхов можно отнести к мезофитам, но помимо них на лугах распространены гигрофильные (Calliergon, Drepanocladus, Calliergonella) и ксерофильные (Thuidium abietinum) виды. Некоторые мхи при иссушении верхнего слоя почвы переходят временно в состояние покоя. Наряду с видами, свойственными местоположениям с достаточно обеспеченным водным режимом (Calliergon giganteum, Calliergonella cuspidata), на лугах встречаются мхи, способные произрастать в условиях значительной переменности в увлажнении (Drepanocladus aduncus). Среди «луговых» мхов есть эутрофы, мезотрофы и олиготрофы, а также виды, свойственные кислым (Polytrichum, Sphagnum), слабокислым или циркум-нейтральным почвам (Calliergonella cuspidata и др.).

Мхи существенно различаются по отношению к световому режиму. Большинство видов «луговых» мхов успешно произрастает лишь при достаточном обеспечении светом, менее распространены теневыносливые виды (Mnium spp., Rhodobrym roseum). Мхи отрицательно реагируют на перекрытие наилком, поэтому они отсутствуют в поймах, в местах, где на поверхности луга откладывается наилок, или образуют лишь временные, слаборазвитые синузии после схода полых вод. В то же время некоторые виды мхов хорошо выносят заливание полыми водами, если седиментация отсутствует, и могут образовывать в этих условиях сплошные покровы.

Вытаптывания скотом мхи не выносят, поэтому их нет или они представлены в незначительном количестве на регулярно и интенсивно используемых пастбищах; в основном они распространены на сенокосах, где существуют в условиях переменного обеспечения светом: постепенное увеличение затенения по мере формирования травостоя, резкий переход к произрастанию в условиях полного освещения после скашивания травы. Мхи — вечнозеленые растения, они сохраняют листья зелеными в течение всего года и способны к фотосинтезу, как только условия освещения, увлажнения и температуры обеспечивают его возможность. При скашивании травы косилками мхи обычно не затрагиваются. На неиспользуемых лугах в результате сильного затенения и погребения в ветоши и подстилке (в отмерших надземных побегах трав) мхи отмирают.

Формирование мохового покрова на лугах тесно связано с развитостью луговых травостоев. Наиболее сомкнутые и мощные моховые покровы образуются на лугах с низкорослым разреженным травостоем. Различные причины, обусловливающие разреженность травостоев (бедность и высокая кислотность почвы, заболоченность и недостаточная аэрация и др.), могут привести к разрастанию мхов. Все, что способствует усилению роста трав, образованию сомкнутых высоких травостоев, в частности внесение удобрений, приводит к резкому уменьшению количества мхов.

Особенно широко мхи распространены на материковых лугах в западных и северо-западных районах европейской части СССР, расположенных в пределах лесной зоны в местах с достаточной обеспеченностью водой и высокой влажностью воздуха. К востоку и юго-востоку, по мере увеличения континентальности и засушливости климата, участие мхов в луговых ценозах снижается.

Луговые мхи способны размножаться вегетативно, поэтому в благоприятных для них условиях они могут быстро образовывать сплошные покровы. Проективное покрытие и масса мхов на некоторых типах лугов очень значительны. Масса мхов может превышать массу, образуемую травами. Это видно из данных учетов на материковых лугах Новгородской обл., где на изученных типах суходольных лугов она колебалась от 637 до 870 г/м2 и превышала массу трав в 3—7 раз, в то время как на пойменном лугу она была в 2,2 раза меньше массы травы (Сукачев и др., 1916). На суходольных лугах в Карелии количество мхов варьировало от 30 до 280 г/м2 (Зайкова, 1958). На листвяговых лугах Архангельской обл. общая масса мхов составляла 100—340 г/м2. Значительно большее количество мхов установлено С. П. Смеловым, И. И. Поляковым и М. А. Петровой на материковых лугах Полистовского р-на Псковской обл.: на сухих белоусовых и разнотравно-белоусовых лугах — 400 г/м2, на влажных белоусниках — 155— 780 г/м2, на мелкоосоковых лугах — 60—445 г/м2, на долинных белоусниках — 170—900 г/м2, на долинных мелкосопочниках — 130—500 г/м2. Запас мхов на большинстве изученных типов полистовских лугов значительно (нередко в 10 и более раз) превышал урожайность травы. Таким образом, общая масса мхов на некоторых типах лугов достигает очень больших размеров.

Несмотря на низкорослость, мхи по объему надземных органов могут значительно превышать травы. Это обусловлено тем, что моховой покров сложен многолетними органами, к тому же не только живыми, но и отмершими. Разделение мхов на живую и отмершую части сопряжено с большими методическими трудностями, поскольку у большинства видов побеги, нарастая вверх, отмирают в нижней части, а листья остаются живыми лишь 1—2 года и очень редко, как, например, у Hylocomium splendens, 3—4 года, т. е. побеги могут состоять из трех частей: верхней — покрытой зелеными листьями, средней — покрытой отмершими листьями, иногда чередующимися с зелеными, и нижней — безлистной. Нижние безлистные части побегов, однако, нельзя считать безжизненными.

Данные об участии в сложении мохового покрова отмерших частей мхов противоречивы. По наблюдениям на суходольных лугах Карелии отмершие мхи составляли от 29 до 74% мохового покрова, а по наблюдениям над Rhytidiadelphus squarrosus на суходольном лугу процент отмершего мха варьировал в течение года, достигая максимума (15%) в сентябре; в этой работе живыми считались побеги, имеющие зеленые листья. На одном и том же типе (и участке) луга процент отмерших побегов изменяется от вида к виду. Так, по наблюдениям на лощинном суходольном замшелом лугу (Московская обл.) моховой покров, образованный из 12 видов мхов, на 15% (по числу побегов) состоял из отмерших мхов. Количество отмерших побегов изменялось от 4% у видов, представленных в небольшом количестве (Thuidium recognitum, Scoponia irrigua), до 18% у преобладавшего в моховом покрове Bryum weigeli (Слука, 1972).

По наблюдениям на луговой степи длительность жизни побегов у Thuidium abietinum равна 3—4 годам, а его годичный прирост составлял примерно 40% от общей массы (Голубев, 1963). По наблюдениям в Польше годичный прирост ряда видов луговых мхов составлял 35—50% от общей массы (Regment-Grabowska et al., 1975). Из-за различий в условиях произрастания и видовом составе мхов длительность их жизни, участие отмерших частей в сложении мохового покрова и годовой прирост могут сильно изменяться от одного типа луга к другому.

Мхи, образуя моховой покров, изменяют условия произрастания травянистых растений и условия существования многих других компонентов луговых ценозов. Влияние тем больше, чем мощнее развит моховой покров. Сомкнутый моховой покров, состоящий из живых и отмерших побегов, существенно изменяет воздействие атмосферных факторов на почву и ослабляет воздействие почвы на приземную атмосферу. Он оказывает влияние на водный, воздушный, тепловой и пищевой режим почв.

Мхи обладают большой влагоемкостью. Отдельные виды в воздушно-сухом состоянии способны поглощать воды в несколько раз больше по сравнению с их массой, например, Thuidium abielinum в 4,3 раза, Th. recognitum — 4,9—6, Rhytidiadelphus squarrosus — 5,0—9,3, Drepanocladus exanulaius — 9,2—10,6, Aulocomnium palustre — 9,9—10,8, Sphagnum sp. — в 11,7—16,7 раза (Сукачев и др., 1916). Небольшое количество выпавших атмосферных осадков может полностью впитываться моховым покровом и не попадать в почву. Они, однако, легко поступают в почву, проникая через моховой покров после насыщения его водой во время сильных дождей или в периоды длительной дождливой погоды, а также при таянии снега. Так как моховой покров затрудняет испарение воды с поверхности почвы, она теряется в основном в результате транспирации и потому дольше сохраняется в почве. Моховой покров затрудняет газообмен между почвой и атмосферой, поэтому в почвенном воздухе на лугах с развитым моховым покровом содержится больше СO2 и меньше O2.

Моховой покров не только задерживает выделение СO2 из почвы, но и поглощает его, тем самым снижая обеспеченность им травянистых растений. В сплошных моховых покровах воздух занимает до 90% их объема, поэтому они обладают хорошо выраженными термоизоляционными свойствами, препятствуя теплообмену между почвой и атмосферой. В теплые периоды года почва под развитым моховым покровом медленнее прогревается, в холодные — моховой покров защищает почву от охлаждения. Менее благоприятный температурный режим и ухудшение условий аэрации сдерживают активность микроорганизмов, минерализация отмерших растений происходит медленнее, травянистые растения в меньшей степени обеспечиваются элементами минерального питания.

Моховой покров оказывает влияние на семянное размножение луговых трав. Семена некоторых растений, находясь на поверхности почвы или в почве под сплошным моховым покровом, не в состоянии прорасти. Это видно из результата опыта Н. А. Асеевой и А. П. Шенникова на низинном замоховелом лугу. На площади в 12 дм2 за вегетационный период появилось следующее количество всходов: без удаления мха — 131, в том числе злаков — 14, осок — 0; при удалении мха — 421, злаков — 80, осок — 80. Всходы осоки дернистой появились лишь после удаления мха. В некоторых случаях удаление мохового покрова, однако, не приводит к увеличению числа всходов. По-видимому, в зависимости от мощности мохового покрова, слагающих его видов, метеорологических условий, состава травостоя и других причин моховой покров оказывает различное влияние на возникновение и приживание всходов. Это подтверждается наблюдениями Т. И. Варлыгиной, изучавшей ценотические популяции лапчатки прямостоящей. На сплошном покрове из Sphagnum girgensohnii возникали и приживались многочисленные всходы лапчатки, в то время как на сплошном покрове Polytrichum commune всходы отсутствовали, и лапчатка была представлена лишь взрослыми особями.

В большинстве случаев моховой покров создает условия, неблагоприятные для приживания всходов: всходы, возникающие из семян, расположенных на поверхности почвы, должны пробиться через слой мха, чтобы вынести семядоли или листья над моховым покровом; всходы, образующиеся из семян, расположенных среди побегов мхов, ослабляются, пока их корешки не достигнут поверхности почвы. Все это увеличивает число отмирающих всходов, особенно в начальном периоде их жизни (в фазе семядолей). В опыте Н. Е. Асеевой и А. П. Шенникова выжило всходов до октября без удаления мха 14%, при удалении мха — 24; в фазе семядолей погибло всходов соответственно 78 и 55%. Однако прижившиеся всходы и молодые растения в последующие годы среди мхов сохраняются лучше, чем без мохового покрова, что, по-видимому, связано с ослаблением в этих условиях конкурентной способности взрослых особей трав.

На некоторых типах лугов, где моховой покров хорошо развит, травянистые растения приспособились к совместному произрастанию с мхами, отдельные виды трав даже располагают свои корневые системы в моховом покрове. Удаление мхов на таких лугах может привести к ухудшению условий произрастания для луговых трав, к их угнетению и даже отмиранию, что сопровождается временным снижением урожайности луга. Моховой покров обычно быстро восстанавливается после его удаления, что связано со способностью мхов к регенерации из обломков побегов и к размножению вегетативным путем. Лучший способ борьбы со мхами на лугах — создание сомкнутых, высоких травостоев путем внесения удобрений, а там, где это необходимо, применение осушения или известкования.

В моховом покрове обитает большое число мелких животных а также микроорганизмов, включая азотфиксирующие сине-зеленые водоросли (цианобактерии).

На лугах, где моховой покров существует устойчиво, он подвержен в течение вегетационного сезона относительно небольшим изменениям, которые находятся в тесной зависимости от состояния травостоя. Условия для произрастания мхов на лугах в течение вегетационного периода наиболее благоприятны весной до смыкания травостоя, после покоса и осенью. По годам могут наблюдаться различия в выраженности мохового покрова, связанные то с более, то с менее пышным развитием травостоя. Выраженность мохового покрова может подвергаться значительным изменениям на лугах с переменным увлажнением.

На лугах, где условия, благоприятные для произрастания мхов, существуют лишь в течение части вегетационного периода, могут создаваться кратковременные моховые синузии, например на пойменных лугах весной после схода полых вод, когда мхи не испытывают на себе влияния травостоя, а почва достаточно влажна. Мхи в это время образуют разреженные, а иногда сплошные, но обычно маломощные покровы, а затем в связи с изменением условий произрастания (высыхание поверхностного слоя почвы, затенение) они отмирают, их проективное покрытие и масса резко снижаются. На таких лугах при однократном описании растительности, проведенном в различные сроки, можно получить совершенно разное представление о выраженности мохового покрова.

При рациональном использовании лугов и применении соответствующих мер ухода, особенно при внесении удобрений, мхи довольно быстро исчезают из состава луговых ценозов или резко снижают свое участие в их сложении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Мхи - это... Что такое Мхи?

Жизненный цикл мхов на примере вида Кукушкин лён (Polytrichum commune)

Жизненный цикл мхов на примере вида Кукушкин лён (Polytrichum commune) Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около 10 000 видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств[1] (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов[2]). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida, или Hepaticopsida) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta. Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные (Bryophytes).

Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией.

История

Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм.

Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений[3].

Ранние палеонтологические находки датируются концом девона — началом карбона[4].

Биологическое описание

У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры.

Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трёх элементов:

- коробочка (или спорангия), в которой развиваются споры;

- ножка (или спорофора), на которой располагается коробочка;

- стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом.

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох (Ягель), поскольку олений мох — собирательное название для нескольких лишайников.

Распространение

Мох в водосточной трубе зимойМхи встречаются на всех континентах, в том числе в Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания.

Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди моховидных есть виды, живущие в пресноводных водоёмах. Морских обитателей нет, хотя некоторые виды поселяются на скалах в полосе прибоя.

Значение мхов

В природе:

- Являются пионерами заселения необжитого субстрата.

- Участвуют в создании особых биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают почву (тундра).

- Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества.

- Играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое количество воды.

В деятельности человека:

- Могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию.

- Предохраняют почву от эрозии, обеспечивая равномерный перевод поверхностного стока вод в подземный.

- Некоторые сфагновые мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при необходимости).

- Сфагновые мхи — источник образования торфа.

Классы

| Филогенетическое положение классов мхов на основе исследования последовательностей ДНК[5][6].

|

См. также

Примечания

- ↑ Мхи: информация на сайте «Энциклопедия жизни» (EOL) (англ.) (Проверено 23 августа 2010)

- ↑ The Bryophytes (Mosses and liverworts) // The Plant List. (англ.) (Проверено 18 апреля 2011)

- ↑ Риниофиты — статья А. Л. Тахтаджяна из Большой советской энциклопедии. Проверено 25 декабря 2008 г.

- ↑ Еленевский А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. — 4-е изд., исп. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — С. 40

- ↑ Goffinet B., Buck W. R., Shaw A. J. Morphology and Classification of the Bryophyta // Bryophyte Biology / Goffinet B., Shaw A. J. (eds.). — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — P. 55—138. — 565 p. — ISBN 9780521872256

- ↑ Goffinet B., Buck W. R. Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification (англ.) // Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. — 2004. — Т. 98. — С. 205—239. — ISBN 1-930723-38-5. — ISSN 0161-1542.

Литература

- Жизнь растений. В 6-ти т. / Гл. ред. Ал. А. Фёдоров. — М.: Просвещение, 1978. — Т. 4. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения. Под ред. И. В. Грушвицкого и С. Г. Жилина. — 447 с. — 300 000 экз.

Ссылки

dic.academic.ru

Мхи - это... Что такое Мхи?

Жизненный цикл мхов на примере вида Кукушкин лён (Polytrichum commune)

Жизненный цикл мхов на примере вида Кукушкин лён (Polytrichum commune) Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около 10 000 видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств[1] (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов[2]). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida, или Hepaticopsida) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta. Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные (Bryophytes).

Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией.

История

Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм.

Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений[3].

Ранние палеонтологические находки датируются концом девона — началом карбона[4].

Биологическое описание

У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры.

Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трёх элементов:

- коробочка (или спорангия), в которой развиваются споры;

- ножка (или спорофора), на которой располагается коробочка;

- стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом.

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох (Ягель), поскольку олений мох — собирательное название для нескольких лишайников.

Распространение

Мох в водосточной трубе зимойМхи встречаются на всех континентах, в том числе в Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания.

Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди моховидных есть виды, живущие в пресноводных водоёмах. Морских обитателей нет, хотя некоторые виды поселяются на скалах в полосе прибоя.

Значение мхов

В природе:

- Являются пионерами заселения необжитого субстрата.

- Участвуют в создании особых биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают почву (тундра).

- Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества.

- Играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое количество воды.

В деятельности человека:

- Могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию.

- Предохраняют почву от эрозии, обеспечивая равномерный перевод поверхностного стока вод в подземный.

- Некоторые сфагновые мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при необходимости).

- Сфагновые мхи — источник образования торфа.

Классы

| Филогенетическое положение классов мхов на основе исследования последовательностей ДНК[5][6].

|

См. также

Примечания

- ↑ Мхи: информация на сайте «Энциклопедия жизни» (EOL) (англ.) (Проверено 23 августа 2010)

- ↑ The Bryophytes (Mosses and liverworts) // The Plant List. (англ.) (Проверено 18 апреля 2011)

- ↑ Риниофиты — статья А. Л. Тахтаджяна из Большой советской энциклопедии. Проверено 25 декабря 2008 г.

- ↑ Еленевский А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. — 4-е изд., исп. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — С. 40

- ↑ Goffinet B., Buck W. R., Shaw A. J. Morphology and Classification of the Bryophyta // Bryophyte Biology / Goffinet B., Shaw A. J. (eds.). — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — P. 55—138. — 565 p. — ISBN 9780521872256

- ↑ Goffinet B., Buck W. R. Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification (англ.) // Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. — 2004. — Т. 98. — С. 205—239. — ISBN 1-930723-38-5. — ISSN 0161-1542.

Литература

- Жизнь растений. В 6-ти т. / Гл. ред. Ал. А. Фёдоров. — М.: Просвещение, 1978. — Т. 4. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения. Под ред. И. В. Грушвицкого и С. Г. Жилина. — 447 с. — 300 000 экз.

Ссылки

dik.academic.ru

Мхи — WiKi

Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты, (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около 10 000 видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств[1] (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов[2]). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida, или Hepaticopsida) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta. Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные (Bryophytes).

Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией.

История

Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм.

Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений[3].

Ранние палеонтологические находки датируются концом девона — началом карбона[4].

Биологическое описание

У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры.

Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трёх элементов:

- коробочки (или спорангия), в которой развиваются споры;

- ножки (или спорофоры), на которой располагается коробочка;

- стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом.

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох или Ягель, поскольку это не мох, а собирательное название для нескольких видов лишайников.

Распространение

Мхи встречаются на всех континентах, в том числе в Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания.

Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди моховидных есть виды, живущие в пресноводных водоёмах. Морских обитателей нет, хотя некоторые виды поселяются на скалах в полосе прибоя.

Мох не только растет на болотах, но и создает условия для их возникновения[5].

Некоторые мхи достигают полуметра в высоту и могут образовывать подобие травяного покрова[6].

Значение мхов

В природе:

- Участвуют в создании особых биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают почву (тундра).

- Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества.

- Играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое количество воды.

В деятельности человека:

- Могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию.

- Предохраняют почву от эрозии.

- Некоторые сфагновые мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при необходимости)[5].

- Сфагновые мхи — источник образования торфа.

- В строительстве мох используют в качестве утеплителя[5].

- В цветоводстве мох используют в качестве наполнителя[5].

Классификация

Примечания

- ↑ Мхи (англ.) информация на сайте «Энциклопедия жизни» (EOL) (Проверено 23 августа 2010).

- ↑ The Bryophytes (Mosses and liverworts) // The Plant List. (англ.) (Проверено 18 апреля 2011)

- ↑ Риниофиты — статья из Большой советской энциклопедии. А. Л. Тахтаджян.

- ↑ Еленевский А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. — 4-е изд., исп. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — С. 40

- ↑ 1 2 3 4 Дмитрий Донсков Хранитель верховых болот // Наука и жизнь. — 2017. — № 6. —С. 62-66

- ↑ Мейен С. В. Рецензия на книгу Л. Ш. Давиташвили. Эволюция условий накопления горючих ископаемых в связи с развитием органического мира. М.: Наука, 1971. 296 с. // Вестник АН СССР. 1972. № 2. С. 126—129.

- ↑ Goffinet B., Buck W. R., Shaw A. J. Morphology and Classification of the Bryophyta // Bryophyte Biology / Goffinet B., Shaw A. J. (eds.). — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — P. 55—138. — 565 p. — ISBN 9780521872256.

- ↑ Goffinet B., Buck W. R. Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification (англ.) // Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. — 2004. — Vol. 98. — P. 205—239. — ISBN 1-930723-38-5. — ISSN 0161-1542.

Литература

Ссылки

ru-wiki.org