Роль дисперсионной среды во флотации при электрохимических воз-действиях Текст научной статьи по специальности «Химия». Дисперсионный флотатор

Флотатор

Флотатор (флотационная установка) для очистки сточных вод – это устройство, предназначенное для удаления мелкодисперсных примесей из воды физико-химическим методом.

Флотация – самый распостраненный способ извлечения из водных дисперсий (суспензий, эмульсий) и растворов частиц, механических примесей, молекул и ионов, имеющих гидрофобные свойства, со всплывающими с пузырьками воздуха, прилипающими к частицам и концентрирующимися на их поверхности. Отделяя, всплывшие пузырьки с загрязнениями (флотошлам) от воды, обеспечивается её очистка. Процесс флотации природных и сточных вод зависит от многих факторов, в т.ч. от физико-химических свойств компонентов воды, условий образования пузырьков воздуха, гидродинамической обстановки, создаваемой в аппарате. Необходимые для извлечения частиц условия могут быть искусственно созданы путем применения специальных реагентов.

Основной задачей флотатора является выделить и высадить из воды растворенные в ней загрязняющие вещества, переведя их в нерастворимую форму. При этом в прибор подается воздух для повышения эффекта очистки.

Принцип работы флотатора для очистки сточных вод

Принцип работы флотатора основан на пропускании через очищаемую среду пузырьков воздуха с целью образования пены. Данная пена называется флотошлам, который снимается и отводится на специальные устройства по обезвоживанию. Для того чтобы пузырьки захватывали и уносили с собой загрязнения, необходимо предварительное добавление специальных веществ – коагулянтов и флокулянтов. Данные вещества обладают высокой адгезивностью, то есть они помогают загрязняющим веществам слипаться друг с другом и с пузырьками воздуха, образовывая так называемые флоккулы. Пузырек, проходя из сопла или форсунки распределяющего устройства наверх, захватывает с собой липкие загрязняющие вещества. Такой процесс проводится до тех пор, пока вода не достигнет нужного эффекта очистки.

Сложность процесса заключается в том, чтобы точно подобрать дозу коагулянта и флокулянта так, чтобы сила адгезии была достаточно высока, для слипания с пузырьком, но при этом образовавшиеся хлопья были не слишком большого веса, чтоб не повредить пузырек воздуха.

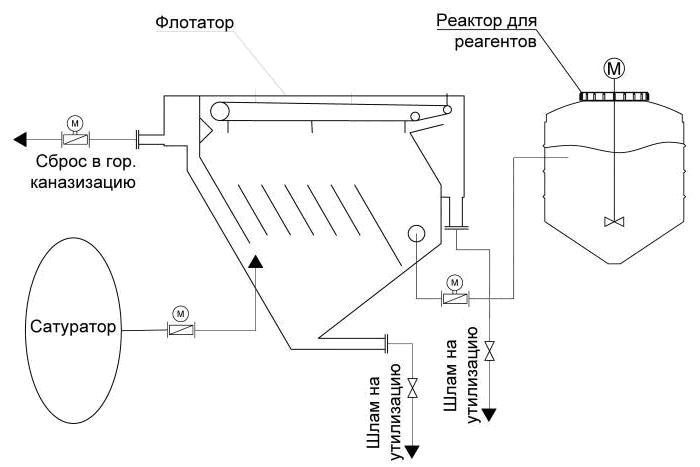

Схема, включающая флотатор для очистки сточных вод

Технология, предполагающая флотатор в качестве главного обрабатывающего модуля, всегда включает реагентное хозяйство и устройство для создания пузырьков воздуха. Реагентное хозяйство представляет собой емкость с реагентами (коагулянты, флокулянты, щелочь для корректировки pH) и реактор для смешения реагента с водой. В качестве устройства для создания пузырьков воздуха, как правило, используется сатуратор, представляющий собой камеру смешения воздуха с водой с целью создания водовоздушной смеси. Далее эта смесь направляюется во флотатор. Устройство сатурации оснащено мощным насосом для нагнетания воздуха. Флотатор никогда не используется отдельно, он всегда включен в общую схему очистки воды. Полная схема, как правило, состоит из этапов предварительного отстаивания, физико-химической обработки (флотатор или коагулятор) и последующей механической очистки на фильтрах. Иными словами, флотатор не может обеспечить всю очистку, это только отдельный узел, требующий предварительной обработки и последующей. Попадание во флотатор песка или других грубодисперсных примесей приведут к поломке прибора. Также данный прибор не может обеспечить обеззараживание и полную очистку от нефтепродуктов. Поэтому, после него необходима ультрафиолетовая установка и сорбционные (или механические) фильтры.

Принципиальная схема, основанная на процессе флотации

Флотация – это обработка сточных вод пузырьками воздуха с целью извлечения растворимых и эмульгированных веществ. Вода поступает на главный обрабатывающий модуль. Туда же в напорном (или безнапорном) режиме подается заранее приготовленный реагент в реакторе. Также во флотатор подаются пузырьки воздуха с помощью устройства сатурации. Во флотаторе для очистки воды происходит обработка сточных вод реагентами и пузырьками воздуха, происходит всплытие большей части флокул в виде флотошлама. Всплывший флотошлам убирается с поверхности воды скребковым транспортёром в шламосборник. Данный шлам очень неустойчив к механическим колеваниям, поэтому с поверхности воды он собирается аккуратно с целью не разбить пену.

Устройство флотатора

Флотатор – это открытая емкость из стали или пластика, оснащенная скребковым механизмом для сбора флотошлама и имеющая коническую форму снизу. Флотатор подразумевает наличие в нем патрубков для подачи водовоздушной смеси из сатуратора, для сброса флотошлама и аварийного опорожнения, для подачи сточных вод и отвода очищенной воды. Установка флотатора, как правило, располагается на площадке обслуживания для удобства.

Типы флотаторов

Флотаторы для очистки сточных вод отличают по тому, как происходит насыщение воды пузырьками и по характеру пузырьков. Самыми распространенными способами являются механическая, напорная и электрофлотация. Напорная флотация подразумевает наличие камеры сатурации и насосной группы. К тому же, в данном методе часто используются реагенты. Электрофлотация не нуждается в реагентном хозяйстве и сатураторе, так как основана на растворении электродов в воде.

Механическая флотация

Механическая (или импеллерная) предполагает наличие мешалки, которая при высокой скорости вращения разбивает в воде пузырьки воздуха. Такой вид водоочистки подходит для воды, склонной к пенообразованию и насыщенной газами. При механическом способе нельзя использовать реагенты, так как турбулентные потоки, создаваемые мешалкой, попросту разбивают хлопья загрязнений. На данный момент механическая флотация не распространена, так как редко обеспечивает достаточный эффект очистки. Как правило, к данному сегменту очистки относятся флотаторы для очистки сточных вод от нефтепродуктов.

Напорная флотация

В данном случае флотаторы для очистки сточных вод оснащаются устройство сатурации и реагентным хозяйством. Сатуратор представляет собой камеру, в которой происходит нагнетание воздуха под давлением выше атмосферного. Среду, приготовленную в сатураторе, называют водовоздушной смесью. Это наиболее распространённый вид флотации и чаще всего используемый. Процесс очистки происходит за счет предварительной обработки воды реагентом (коагулянтом или флокулянтом) и последующей обработки напором водовоздушной смеси. Каждый пузырек газа прикрепляет к себе загрязнения, так как обладает большой силой притяжения за счет границы раздела фаз (вода-воздух). Предварительная подготовка воды реагентом улучшает очистку, так как создает флоккулы (мицеллы), которые также обладают определенной силой притяжения. Основная часть воды отводится через патрубок очищенной воды на дальнейшую очистку или на сброс. Сверху специальное скребковое устройство снимает флотошлам – загрязнения, унесенные с пузырьками воздуха наверх в концентрированном виде.

Реагентное хозяйство

В некоторых методах флотации для улучшения эффекта очистки используются следующие реагенты: реагенты для корректировки pH - это кислоты и щелочи, которые добавляются в воду для обеспечения нормальных условий работы коагулянта и флокулянта; коагулянты – реагенты, которые способствуют хлопьеобразования и представляют собой соли железа и алюминия; флокулянты – реагенты, которые создают более крупные и устойчивые хлопья (флокулы) и представляют собой полиакриламидные соединения. Основными минусами наличия реагентного метода обработки воды являются необходимость присутствия персонала, а также площади, которые надо выделять под емкости и реакторы. Также очень важно правильно подобрать дозу реагентов, что возможно только эмпирическим путем.

Основные модели и характеристики

|

Модель |

Производительность (м3/ч) |

Размеры оборудования (м) |

Мощность (кВт) |

Вес (кг) |

||

|

Длина |

Ширина |

Высота |

||||

|

ЭКО-1 |

1 |

1.0 |

0.8 |

1.0 |

1.5 |

300 |

|

ЭКО-3 |

3 |

1.7 |

1.2 |

2.0 |

2.2 |

800 |

|

ЭКО-5 |

5 |

2.5 |

1.5 |

2.0 |

2.2 |

1500 |

|

ЭКО-10 |

10 |

4.6 |

1.7 |

2.0 |

4.0 |

3600 |

|

ЭКО-20 |

20 |

6.0 |

2.1 |

2.1 |

4.0 |

5400 |

|

ЭКО-30 |

30 |

7.2 |

2.2 |

2.1 |

5.5 |

6300 |

|

ЭКО-40 |

40 |

8.3 |

2.2 |

2.1 |

5.5 |

7500 |

|

ЭКО-50 |

50 |

9.3 |

2.2 |

2.1 |

7.5 |

9100 |

|

ЭКО-60 |

60 |

10.3 |

2.2 |

2.1 |

7.5 |

10000 |

|

ЭКО-80 |

80 |

10.8 |

2.2 |

2.1 |

11 |

10500 |

|

ЭКО-100 |

100 |

11.3 |

2.5 |

2.5 |

15 |

11000 |

Наши специалисты помогут вам подобрать флотатор. Звоните: +7 (495) 969-19-59.

www.biostock.ru

Применения флотационных машин

Часть 8 из 8 12 июня 2013 г

Применение

Основное промышленное применение флотации в горнодобывающей и металлургической промышленности заключается в восстановлении потерь жидких экстрактов растворов с помощью ФРВ, колонной и струйной флотации, отделение ионов молибдена и ионов марганца с помощью ФРВ. Мы в настоящее время полагаем, что существует много других зафиксированных примеров, сходных с примерами, названными для других промышленных сфер.

Недавно был опубликован ряд работ, описывающих задействованные технологии и флотационные аппараты. Ниже описывается более подробно каждое из них.

1. Удаление ионов

Удаление ионов из воды, один из наиболее важных современных вопросов в сфере современной экологии, технически возможно с помощью различных флотационных технологий. Основные методы удаления:

- осадочная флотация

- флотация газовых афронов или афроны коллоидных газов (АКГ)

- пенная флотация

- флотация адсорбционными частицами (коллоиды или смеси)

- ионная флотация

2. Осадочная флотация

Процесс осадочной флотации основывается на формировании осадков ионных образцов с использованием подходящего реактива и их дальнейшего удаления присоединением к воздушным пузырькам в форме флотационного «концентрата». В зависимости от концентрата раствора металла, осаждение может далее продолжаться через формирование гидроксида металла или в качестве соли с подходящим анионом (сульфид, карбонат и т.д.). В случае удаления аниона осаждение должно продолжаться через добавление катиона металла.

3. Флотация газовых афронов или афроны коллоидных газов

Себба, открывший ионную флотацию в 1959 г., предложил использовать афроны коллоидного газа (АКГ) или микропены, или просто дисперсию микро-газа. Это дисперсия газов в жидкостях, сформированные с использованием генератора Вентури, который вводит газ в раствор циркулирующего поверхностно-активного вещества в районе высокой скорости и низкого давления (Sebba, 1962; Ciriello et al., 1982).

Это формирует очень мелкие пузырьки, которые варьируются в размере 10 - 50 µм и создает большую площадь поверхности. Несмотря на потенциал, никакие промышленные применения и исследования в основном не связаны с лабораторным и промышленным масштабом.

4. Пенная сепарация или пенная флотация

Метод пенной сепарации похож на ионную флотацию, но в нем используется избыток поверхностно-активных веществ или соответствующие вспениватели для создания устойчивой пены. Здесь удаляемые вещества могут быть ионными или молекулярными, коллоидными, кристаллическими или клеточными по природе, но в любом случае, они должны селективно присоединяться к контактной поверхности газа и жидкости (пен или пузырьков).

Некоторые авторы называют сепарацию пенным фракционированием, поскольку этот термин точно описывает удаление поверхностно-активных носителей из раствора в пенной колонке. Существует множество работ по пенной флотации или фракционированию в лабораторных и промышленных масштабах. Считается, что для пенной флотации существует несколько промышленных применений.

5. Адсорбционная коллоидная флотация

Адсорбционная коллоидная флотация предполагает удаление ионов металлов с помощью адсорбции на осадке (коагуляте), действующем как носитель. Заряженный носитель далее флотируется, обычно с помощью «собирающего» поверхностно-активного вещества. Основными использованными носителями были гидроксиды железа или алюминия, собранные с помощью олеиновокислого натрия или лаурилсульфата натрия.

Недавно был описан процесс ФРВ для удаления ионов молибдена в Чили, в котором применяется этот принцип с Fe(OH)₃ в качестве носителя молибдена и олеиновокислым натрием в качестве собирающего вещества. С помощью этого метода получилось отделить ионы молибдена от фильтрата концентрата Cu-Mo и удовлетворить стандарты Чили по выбросам.

Интересная характеристика заключается в том, что установка использует «загрязненную» стадию для удаления сначала взвешенных твердых частиц и ионы кальция (как олеиновокислый кальций), а затем для удаления ионов Мо на более «чистой» стадии при рН приблизительно 5. Также добавляют олеиновокислый натрий для увеличения гидрофобности и кинетики процесса.

6. Ионная флотация

Ионная флотация подразумевает удаление ионов (коллигенд или поверхностно-неактивные вещества) перемещением пены в качестве противоиона на образцы поверхностно-активных веществ противоположного заряда. Здесь поверхностно-активные вещества выполняют двойную роль вспенивателя и коллектора, ускоряя адсорбцию образцов коллигенда на поверхности воздушного пузырька. В некоторых случаях был необходим лиганд-активатор флотации иона металла с дальнейшим добавлением соответствующего поверхностно-активного вещества.

Несмотря на исследования, проводимые в лабораторных и экспериментальных масштабах, применение данного метода в промышленном масштабе было заявлено всего несколько лет назад.

Была разработана инновационная схема извлечения золота на основании ионной флотации. Большое количество раствора для выщелачивания, содержащего цианистое золото, реагирует с подходящим поверхностно-активным веществом и распыляется с помощью сжатого воздуха. Поверхностно-активное вещество адсорбирует на поверхности подымающихся воздушных пузырьков, таким образом создавая контактную поверхность для формирования ионных пар для селективного сбора соединений золота.

Ученые в 1999 году исследовали удаление ионов Cd с использованием додецилсульфата натрия в качестве коллектора, также оценивалось влияние ионной силы (NaCl Na₂SO₄), вспенивателей и поверхностного натяжения.

Основными открытиями были обильное удаление, полученное для соотношения металла коллектора 1:2 (98% при 0.1% объем/объем изопропилового вспенивателя), и отрицательное влияние большой ионной силы (>10-3 М).

www.vo-da.ru

Роль дисперсионной среды во флотации при электрохимических воз-действиях Текст научной статьи по специальности «Химия»

5. Наготат. Магнетизм горных пород // - М.: Мир, 1965. - 346 с.

6. Ландау Л.Д. Гидродинамика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц // - М.: Наука, 1986. - 730 с.

7. Зельдович Я.Б. Элементы математической физики / Я.Б. Зельдович, А.Д. Мышкин // - М.: Наука, 1973. -351 с.

8. Тихонов О.Н. Закономерности эффективного разделения минералов в процессах обогащения полезных ископаемых // - М.: Недра, 1984. - 208 с.

9. Глембоцкий В.А. Основы физико-химии флотационных процессов // -М.: Недра, 1980. - 472 с.

10. Месеняшин А.И. Электрическая сепарация в сильных полях // - М.: Недра, 1978. - 174 с.

11. Яновский Б.М. Земной магнетизм // - Л.: Изд-во Ленинград. ун-тета, 1978. - 590 с.

12. Дерягин Б.В. Микрофлотация, водоочистка, обогащение / Б.В. Дерягин, С.С. Духин, Н.Н. Рулев // - М.: Химия, 1986. - 112 с.

13. Новые физические методы обогащения полезных ископаемых. Под. ред. В.И. Ревнивцева. - Л.: Механобр, 1983. - 120 с.

14. Краснов Г.Д. Флотация в условиях вибрационных воздействий/ Г.Д. Краснов, Т.Г. Томов, В.И. Лифшиц // Новые физические методы обогащения полезных ископаемых. - Л.: 1983. - С. 104-112.

15. Красильников В.А. Введение в физическую акустику / В.А. Красильников, В.в. Крылов // -М.: Наука, 1989. - 386 с.

— Коротко об авторах ----------------------------------------------

Фатьянов Альберт Васильевич - член.-корр. РАЕН, доктор технических наук, профессор кафедры “Обогащение полезных ископаемых и вторичного сырья”,

Никитина Людмила Георгиевна - кандидат технических наук, декан Г орного факультета Г орного института,

Никитин Сергей Владимирович - кандидат технических наук, проректор,

Читинский государственный университет.

----------------------------- © А.В. Фатьянов, К.А. Никифоров,

С.А. Щеглова, 2007

УДК 622.7

А.В. Фатьянов, К.А. Никифоров, С.А. Щеглова

РОЛЬ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ ВО ФЛОТАЦИИ ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

1ГЛлассиками процессов электрохимической обработки пульпы во флотации являются И.Н. Плаксин, Р.Ш. Шафеев,

В.А. Чантурия, С.И. Митрофанов, М.Я. Рыскин. Указанные авторы единодушно считают, что при электрохимической обработке пульпы происходит изменение поверхностных свойств минеральных частиц, вместе с тем изменяются ионный состав пульпы, концентрация кислорода, значение окислительно-восстановительного потенциала и рН пульпы.

Однако следует заметить, что многие исследователи, правильно указывая на многофакторность этого технологического процесса, главное внимание обращают только на изменение поверхностных свойств минералов под действием электронов и в практике получают, как правило, положительный эффект, особенно при флотации сульфидных и окисленных минералов.

На наш взгляд следует во главу угла ставить воздействие электронов, получаемых в электролизёре, на структуру воды.

Рассматривая влияние электронов на дисперсионную среду при электрохимических воздействиях, необходимо иметь ввиду, что прежде всего свободный электрон восстанавливает протон, и тем самым смещает рН пульпы в щелочную область [1]: "... Введение электрохимического кондиционирования способствует изменению ионного состава жидкой фазы пульпы, снижению значений окислительно-восстановительного потенциала с + 295 до - 2,0 мВ (михайловский магнетит) и некоторое повышение рН с 6,9 до 7,1, что указывает на создание восстановительной среды... ".

Следует отметить самое главное, что электроны активизируют ионы кислорода воды, а они разрушают гидратированный слой жидкой фазы на минералах и тем самым усиливают адсорбцию реагентов, поскольку сейчас доказано [2], что львиная доля реагентов, хотя расходы их (по сравнению с "химией") мизерны, остаётся в пульпе.

Таблица 1

Уравнения окислительно-восстановительных реакций на свежеобнажённой и свежеобразованной поверхности сульфидов тяжёлых металлов в процессе электрохимического окисления ионов сульфидной серы

Уравнения Сульфиды тяжелых металлов Fe, РЬ, Cu, Zn

1. Анодная поляризация без участия кислорода

Анодной реакции FeS ^ Fe2+ + S0 + 2е PbS ^ РЬ2+ + S0 + 2е С^ ^ Си2+ + S0 + 2е ZnS ^ Zn2+ + S0 + 2е

Катодной реакции 2Н + 2е ^ Н2

Окислительно- FeS + 2Н+ ^ Fe2+ + S0 + Н2

восстановительной реак- PbS + 2Н+ ^ РЬ2+ + S0 + Н2

ции CuS + 2Н+ ^ Си2+ + S0 + Н2

ZnS + 2Н+ ^ Zn2+ + S0 + Н2

2. Анодная поляризация с участием молекулярного кислорода (анодная реакция та же, что в п. 1)

Катодный режим 02 + Н20 + 2е ^ Н02 - + ОН-

Окислительновосстановительной реакции FeS + О2 + Н2О ^ Fe2+ + S0 + НО2 -PbS + О2 + Н2О ^ РЬ2+ + S0 + НО2 -С^ + О2 + Н2О ^ Си2+ + S0 + НО2 ZnS + О2 + Н2О ^ Zn2+ + S0 + НО2 - + ОН-+ ОН-+ ОН-+ ОН-

Чрезвычайно интересное подтверждение образованию электронов и воздействию их на изменение физико-химических свойств воды можно найти в работе Л.А.Глазунова [3] (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что молекулярный кислород, который при электрохимическом кондиционировании пульпы, очевидно, получается за счёт восстановления анионов кислорода воды, окисляет сульфидные минералы и образует радикалы НО2", повышая при этом рН пульпы.

При рассмотрении этого механизма необходимо учитывать, что, оказывается, такая "активизация" кислорода в электрохимии в связи с его переходом в ионную, а затем и молекулярную форму, связанная с разрушением структуры воды, равносильна активизации действия кислорода в парах воды (при температуре выше 400 °С [4]. Нами экспериментально доказано выделение элементарной серы из пирита и пирротина при обработке пирит-ного концентрата в парах воды при температурах 600-700 °С [5]. Этот процесс используется нами как способ утилизации пирит-ных хвостов, получаемых при обогащении полиметаллических руд на элементарную серу, и показана возможность использования минералов свинца и цинка.

Далее следует иметь ввиду, что, поскольку изменяется структура воды во флотационной пульпе, изменяются и свойства самой суспензии в целом (на что, конечно, практически не обращают

внимания при исследовании флотации). В данном случае пульпа как бы "разжижается": улучшаются условия адсорбции реагентов и окисления сульфидных минералов, в то же время ускоряются процессы осаждения минералов и ухудшаются условия растворения солей. Этот кажущийся парадокс объясняется тем, что за счёт высокого значения д.э.п. растворение означает "встраивание" в структуру воды катионов и анионов солей. Причём, "встраиваются" и нерастворимые частицы минералов. Экспериментальным подтверждением того, что при электрохимической обработке улучшаются условия осаждения солей и тонких частиц являются электрохимические методы очистки сточных вод обогатительных фабрик [2]. В связи с "разжижением" воды ухудшаются условия селективной флотации: минералы в какой-то мере приобретают искусственную гидрофобность. Поэтому, учитывая все положительные стороны электрохимического кондиционирования, желательно использовать его в перечистных операциях. Опять же экспериментальное подтверждение гидрофобизация находит во флокуляции минералов [2].

В кислых растворах электроны присоединяются к протонам, происходит образование молекулярного водорода, а кислород воды способствует структурированию молекул воды. В этом случае вода восстанавливает свою структуру.

Электрохимическая обработка воды действует как большая концентрация соли, поскольку она понижает температуру замерзания воды. Причём, что интересно, разложение воды, как в электродиализе, в диафрагменных электролизёрах приводит к изменению кислотности: получению кислого раствора - анолита и щелочного раствора - католита. В анолите кислород находится в связанном виде, протон образуется, по-видимому, за счёт поглощения электронов электродом, в католите - выделение электронов разрушает структуру воды и повышает щёлочность.

Добавка кислорода (аэрация) при флотации минералов в анолите способствует улучшению обогащения полиметаллических руд, содержащих пирит и пирротин. Очевидно, кислород находится в пульпе в связанном виде, сульфидные минералы не окисляются, а условия флотации улучшаются из-за лучшей адсорбции собирателя, в частности, ксантогената, ибо кислород не мешает его адсорбции.

В работе [1] показано, что "... По И.Н. Плаксину и С.В. Бессонову ряд минералов в порядке возрастания потребности в кислороде представлен следующим образом: галенит ^ сфалерит ^ пирит ^ халькопирит ^ пирротин ^ арсенопирит".

Потребность в кислороде, по нашему представлению, объясняется так называемой природной гидрофобностью. В указанном ряду можно выделить галенит (как показывают эксперименты, природную гидрофобность сульфидов, по-видимому, необходимо увязывать с выделением элементарной серы), отличающейся гидрофобностью. Кислород разрушает водную плёнку на минералах и участвует в синтезе оксидов с выделением элементарной серы. "... Кислород в начальный период воздействия способствует дегидратации поверхности минерала..." [1]. Следовательно, в ряду минералов наиболее гидрофильный и легко разлагается - арсенопирит. Учитывая то, что все эти минералы - природные соединения, можно предположить, что наиболее легко подвергается разрушению, например, за счёт образования трещин и окисления, всё тот же арсенопирит. Экспериментально показано, что пирротин очень легко отдаёт серу и превращается в гематит [4]. Поэтому совершенно не удивительно, что для гидрофобизации требуется немного кислорода, именно, для арсенопирита. Очевидно, если судить по реакционной способности минералов, то на галените и сфалерите действие кислорода "заканчивается" разрушением водной прослойки и образованием элементарной серы, а на других минералах начинается синтез оксидов по так называемому топотаксическому механизму, сопровождаемый выделением элементарной серы. А последняя обеспечивает рост фло-тируемости минералов при действии активного кислорода.

Поскольку все природные соединения образуются при достаточно большом дефиците анионов, в частности и серы, они характеризуются изоморфизмом в катионной позиции (к примеру, известна железистая разновидность сфалерита). Име-Таблица2

Термодинамические характеристики сульфидов

Минерал Молекулярный вес Энергия гидратации, ккал/моль Энергия Гиббса, ккал/моль Энтропия, ккал/моль- град.

Галетит 239,15 - 24,0 ± 1,0 -23,6 21,8 ± 0,3

Сфалерит 97,43 - 49,8 ± 0,3 -48,7 13,8 ± 0,2

Пирит 19,98 - 41,6 ± 0,9 -38,9 12,65 ± 0,5

Халькопирит 183,52 - 42,3 -42,7 28,3

Пирротин 81,4 - - 14,53

Троилит 87,91 - 23,92 ± 0,2 -24,02 14,42 ± 0,07

Арсенопирит 162,83 - 25,2 -26,2 25,9

Молебденит 160,07 - 56,14 -54,03 14,96

ется большое количество минералов образующих изоморфные разновидности, например, в сульфосолях.

Если судить по энергии Гиббса [6] (табл. 2), то наименьшей энергией связи обладает галенит.

В приведённом ряду минералов природная гидрофобность молибденита, по-видимому, не объясняется образованием на поверхности минерала элементарной серы. Молибден очень прочно удерживает серу, может образовывать сульфосоли, трисульфид и т.д., известны многие его кислородные соединения [7]. Однако, при всей активности молибдена гидрофобность молибденита (при действии даже активного кислорода) обусловливается, по-видимому, "выходом" на поверхность минерала анионов серы, а кислород проникает к молибдену, давая сульфосоли молибдена. Поэтому, зёрна молибденита в солевой флотации флокулируют и извлекаются из труднообогатимых руд практически в одной операции почти на 97 % [8].

Возникает законный вопрос: почему при почти одинаковом выделении серы, обеспечивающем активизацию флотации, одни сульфидные минералы хорошо флотируются при кислых значениях рН (пирит, пирротин, миллерит и др.), а другие - в щелочных пульпах (галенит, сфалерит и др.).

На наш взгляд, всё зависит от наличия в свободном состоянии кислорода. В кислых пульпах нет свободного кислорода. Здесь происходит "простое" растворение пирита и пирротина с переходом в раствор двухвалентного катиона железа и "накопление" на поверхности минералов аниона серы. В таком случае пирит, пирротин, по-видимому, и сульфиды никеля, ведут себя как молибденит, прекрасно флотируясь в присутствии ксантогената. В щелочных же растворах, кроме элементарной серы образуются оксиды железа, которые гидрофильны и "перебивают" гидрофобность серы. На галените и сфалерите, кроме серы, никаких оксидов, вероятно, не образуется.

По-видимому, мы вправе рассматривать флотацию как процесс, зависящий от состояния поверхности минералов, считая, что

все изменения, происходящие с минералом, "остано-вились" на его поверхности. Однако, дело в том, что по всем законам природы (скажем, термодинамика "выводит" на "арену" свободную энергию Гиббса) процесс "остановить", по-видимому, невозможно. Сульфидные минералы, например, начинают быстро окисляться, но здесь сразу наталкиваемся на некие противоречия: окисленные минералы практически не обогащаются флотацией, а между тем классики утверждают пользу окисления. Где же логика? Всё дело, может быть, в глубине окисления? Оказывается, противоречий здесь нет. Всё дело в том, что в результате окисления образуются разные соединения. В природе (в месторождениях) образуются сульфаты, а "наверху", в процессе флотации - оксиды и элементарная сера.

Распад сульфидных минералов в искусственных условиях до оксидов и элементарной серы возможен при избытке кислорода, а карбонаты и сульфаты образуются в природной (гидротермальной) среде. Последние приобретают флотируемость после сульфидизации, которую осуществляют обычно с помощью сульфида или гидросульфида натрия и серы пирита (табл. 3).

Как показывают эксперименты, сульфидизация сульфатов и карбонатов протекает с большим трудом: практически она означает не просто удаление кислорода, а превращение одного минерала в другой. Она протекает довольно успешно в автоклаве или при обжиге.

Из табл. 3 видно, что сульфидизация оксида свинца серой при температуре 500-800 °С, видимо, невозможна. Однако, этот факт противоречит установленной активизации галенита кислородом. Значит, при разложении галенита кислородом обязательно выделение элементарной серы. Условия сульфидизирующего обжига, определённые термодинамическими расчётами, были проверены на свинцово-сереб-ряных рудах (табл. 4).

Таблица 3

Изменение энергии Гиббса в процессе сульфидизации окисленных минералов свинца и серебра [9]

Формула Величина энергии Гиббса (ккал/моль) при различной температуре, °С

500 600 700 800

PbSO4 + S2 ^ PbS + 2SO2 -3,24 -13,68 -24,58 -13,4

РЬ04+ 3S2 ^ 4PbS + 2SO2 96,84 106,68 110,43 113,06

4РЬО+ 3FeS ^ 3PbS + FeзO4 + РЬ -56,03 -55,37 -54,84 -54,25

2Ag2O + 3S2 ^ 4Ag2S + 2SO2 -131,11 -132,53 -134,79 -140

Ag2SO4 + S2 ^ Ag2S + 2SO2 -70,1 -89,84 -94,22 -104,4

2FeS + S2 ^ 2FeS2 -20 -17 -5 -3

Таблица 4

Технологические показатели флотации огарков сульфидизирующего обжига руды

Продукт Выход, Содержание Извлечение, %

% РЬ, % Ag, г/т РЬ

Концентрат 9,84 40 1420 84,33 89,69

Хвосты 90,16 0,99 17,8 15,67 10,31

Огарок 100,0 5,73 155,8 100,0 100,0

Концентрат 6,14 41,09 842,7 75,29 72,95

Хвосты 93,86 0,88 20,4 24,71 27,05

Огарок 100,0 3,35 70,9 100,0 100,0

Концентрат 7,75 41,35 57,2 75,3 63,2

Хвосты 92,25 2,11 2,8 24,2 37,8

Огарок 100,0 4,23 7,0 100,0 100,0

Установлено: а) обжиг для наиболее полной сульфидизации имеющихся в рудах окисленных минералов свинца и серебра необходимо проводить при температурах 780-800 °С в течение 30 минут и расходе пирита 15-16 % к весу руды; б) флотация вновь образованных галенита и серебряных минералов должна вестись в содовой среде (800 г/т) при рН 8-8,5 с бутиловым ксантогенатом (100140 г /т).

Таким образом, исследуя флотируемость природных минеральных комплексов, необходимо обращать главное внимание на регулирование физико-химических свойств дисперсионной среды и изменение в связи с этим состояния всей дисперсной системы, определяющей поведение отдельных её составляющих при флотации. Электрохимические воздействия являются весьма эффективным средством регулирования равновесия дисперсной системы, характеризующим селективность флотационного процесса и основные направления повышения его эффективности для различных по степени окисления минералов металлических полезных ископаемых.

-------------------------------------- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чантурия В.А. Научные основы комбинирования электрохимической технологии с процессом флотации // Физические и химические основы переработки минерального сырья. - М.: Наука, 1982. - С. 46-53.

2. Каминский В.С. Физико-химические методы подготовки оборотных вод перед флотацией /В.С.Каминский, К.И.Сафронова, М.С.Соколова // Там же. С. 130-136.

3. Глазунов Л.А. Регулирование активности образования элементарной серы на сульфидизированной поверхности - путь повышения показателей селективной флотации руд // Переработка окисленных руд. - М.: Наука, 1985. - С. 28-33.

4. Смирнов И.И. Пирометаллургия - перспективное направление в цветной металлургии / И.И. Смирнов, ГЛ. Шиврин, Г.И. Ковган. // Красноярск. Изд-во Красноярск. ун-та, 1987. - 200 с.

5. Антропова И.Г. Кинетические особенности обжига пиритсодержащей руды в паровоздушной атмосфере / И.Г. Антропова, А.И. Гуляшинов, К.А. Никифоров // Комплексное использование минерального сырья. - Алма-Ата, 1988, №7. - С. 39-42.

6. Наумов Г.Б. Справочник термодинамических величин / Г.Б. Наумов, В.Н. Рыженко, И.Л. Ходаковский //- М.: Атомиздат, 1971. - С. 56-57.

7. Мохосоев М.В. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами I-IV групп/М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова //- М.: Наука, 1989. - 256 с.

8. Фатьянов А.В. Интенсификация флотации медных руд /А.В. Фатьянов, К.А. Никифоров // Новосибирск: Наука, 1993. - 150 с.

9. Ахмедов А.З. Сульфидизирующий обжиг - один из способов переработки окисленных свинцовых и свинцово-серебряных руд / А.З. Ахмедов, НТ. Клименко // - М.: Наука, 1985. - С. 69-72.

— Коротко об авторах ------------------------------------------------

Фатьянов Альберт Васильевич - член.-корр. РАЕН, доктор технических наук, профессор кафедры “Обогащение полезных ископаемых и вторичного сырья”,

Никифоров Кузьма Александрович - академик РАН, действительный член АТН, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории химии и технологии минерального сырья Байкальского института природопользования БНЦ СО РАН,

Щеглова Светлана Александровна - кандидат технических наук, инженер научно-аналитической лаборатории горного института Читинского государственного университета.

-------------------------------------------------- © А.Н. Храмов, 2007

УДК 622.7

А.Н. Храмов

ГЕОДИНАМИКА И БЛАГОРОДНОМЕТАЛЛЬНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ В ДОКЕМБРИЙСКИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ

cyberleninka.ru

Флотационный способ очистки сточных вод в производстве ДВП Текст научной статьи по специальности «Охрана окружающей среды. Экология человека»

31. Формирование и свойства перевеянных почв / Н.В. Орловский, М.Н. Польский, В.К. Савостьянов [и др.]. - М.: Наука, 1967. - 204 с.

32. Выращивание лесных полос из лиственницы сибирской / Е.Н. Савин, В.Р. Романенко, В.К. Савостьянов [и др.] // Лесохозяйственная информация. - 1973. - № 13. - С. 9-11.

33. Савин, Е.Н. Влияние молодых лесных полос на распределение снега в Ширинской степи / Е.Н. Савин, В.Р. Романенко // Формирование лесных полос и их влияние на распределение снега. - Красноярск: ИЛиД СО АН СССР, 1978. - С. 11-23.

34. Лобанов, А.И. Влияние лесных полос на снегоотложение и урожай сельскохозяйственных культур в степной зоне Средней Сибири / А.И. Лобанов, А.Н. Коновалов // Флора и растительность Сибири и Дальнего Востока. - Красноярск, 1991. - С. 177-179.

----------♦'------------

УДК 628.315.1 А.В. Рубинская, Н.Г. Чистова,

В.Н. Матыгулина, Ю.Д. Алашкевич

ФЛОТАЦИОННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП

В работе рассмотрена возможность использования метода напорной дисперсионной флотации для очистки оборотных вод в производстве древесноволокнистых плит и MDF, представляющую большую проблему для лесохимических перерабатывающих предприятий. Представлены результаты экспериментов по определению эффективности очистки промышленных вод от технологических параметров флотационной машины по формальдегидам и фенолам. По результатам проведенных исследований предложено флотационное оборудование по очистке стоков предприятий лесохимии для возможного создания системы замкнутого водоснабжения цехов производства ДВП.

В настоящее время разработаны технологии, методы и сооружения, позволяющие очистить сточные воды с той или иной степенью эффективности. Однако сложность решения проблемы охраны природы от загрязнения сточными водами заключается в том, что они весьма разнообразны по своему составу и свойствам, которые к тому же меняются в широких диапазонах.

На предприятиях лесохимии, в частности при производстве древесноволокнистых плит мокрым способом, в сточные воды попадает большое количество загрязняющих веществ. Поэтому процесс очистки сточных вод данного производства весьма трудоемкий и длительный, включающий в себя несколько этапов очистки.

В Лесосибирском промышленном узле одними из крупных лесоперерабатывающих предприятий являются ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс” и ОАО "Лесосибирский лесопильнодеревоперерабатывающий комбинат №1”, в состав которых для улучшения показателя комплексной переработки древесины входят и успешно работают линии по производству древесноволокнистых плит (ДВП). Так, на одну тонну готовых плит, полученных мокрым способом, расходуется в среднем до 230 м3 чистой воды.

Древесноволокнистые плиты производятся мокрым способом на четырех линиях, сухим способом -на одной линии, а в ближайшее время планируется запуск новой линии по производству MDF.

Все сточные воды с завода по производству древесноволокнистых плит поступают на локальные очистные сооружения, которые находятся за пределами цехов. Здесь происходит частичное осаждение взвешенных веществ и первичное осветление стоков, но это сопровождается продолжительностью процесса, большими капитальными и эксплуатационными затратами, протяженностью комплекса и т.д. Далее сточные воды поступают на комплекс очистных сооружений и проходят три этапа очистки: механическую, биологическую и химическую. По ряду причин, комплексы очистных сооружений данных предприятий гидравлически перегружены в силу поступления большего объема стоков, чем расчетная производительность комплексов очистных сооружений, также многие из веществ, входящих в состав сточных вод, токсичны для микроорганизмов, участвующих в биологической очистке. Одними из самых токсичных веществ, содержащихся в сточных водах предприятий по производству древесноволокнистых плит мокрым способом, являются фенолы и

формальдегиды. Решение данной задачи для предприятий является первостепенной, так как происходит непрерывное загрязнение акватории реки Енисей, концентрация этих веществ в сточных водах превышает предельно допустимые концентрации в несколько раз, потому что фенол стабилен в воде и медленно разрушается в ней. Для человека смертельная доза фенола в воде составляет 14 мг/л, а при концентрации

0,5 мг/л погибают беспозвоночные организмы. В свою очередь, норматив платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается (индексируется) ежегодно Правительством РФ и имеет тенденцию возрастания.

Изучив суть данного вопроса, на лесоперерабатывающих предприятиях г. Лесосибирска был проведен ряд поисковых экспериментов с целью успешного решения задач по очистке промышленных стоков предприятий, в том числе производства ДВП. Как известно, формирование древесноволокнистого ковра при производстве плит сухим способом и MDF осуществляется без использования воды, но свежая вода в данном технологическом процессе в значительных количествах расходуется на гидромойку щепы и в размольном отделении.

Исследования проводились ведущими специалистами Лесосибирского филиала СибГТУ на основании хоздоговорных тем с лесохимическими предприятиями по достижению экологических норм при производстве ДВП. Лесосибирским филиалом Сибирского государственного технологического университета была приобретена полупромышленная флотационная установка УНИВЕРСАЛ СМ-1 [1], на которой осуществлялись натурные эксперименты по очистке сточных промышленных вод данного производства по различным показателям, в том числе очистке стоков от фенолов, формальдегидов и взвешенных веществ.

Метод напорной флотации, осуществляемой на данном оборудовании, является, на наш взгляд, одним из эффективных методов очистки сточных вод от загрязнений, в том числе от вторичного древесного волокна, фенолов и формальдегидов.

Преимуществами данного оборудования являются: малые габариты, эффективность очистки, близость доставки, данное оборудование значительно дешевле, чем зарубежные аналоги [2]. Поэтому для очистки оборотных и сточных вод, образующихся при производстве древесноволокнистых плит мокрым способом, вместо локальных очистных сооружений мы предлагаем использовать флотационную установку, основанную на методе напорной дисперсионной флотации, что позволит, с одной стороны, сэкономить на эксплуатационных затратах, а с другой - снизить экологический ущерб, наносимый сточными водами данного производства.

На первом этапе наших исследований был проведен ряд поисковых экспериментов для определения эффективности очистки оборотной воды от взвешенных веществ, фенолов и формальдегидов следующим образом: непосредственно с комбината отбиралась оборотная вода объемом 120 л, подавалась в приемный резервуар производительностью 5-15 м3/ч, который необходим для оптимального режима флотатора, где разбавлялась чистой водой. Эксперимент производился при заданных значениях производительности (7м3/ч) и количества подаваемого эжектируемого воздуха (3%). Далее производился анализ очищенной воды по четырем показателям, результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты поисковых экспериментов

Номер опыта Концентрация фенолов, мг/л Концентрация формальдегидов, мг/л ХПК, мг/л Концентрация взвешенных веществ, мг/л

до очистки после очистки до очистки после очистки до очистки после очистки до очистки после очистки

1 0,03 0,008 0,248 0,047 475 219 26 13

2 0,025 0,0013 0,234 0,062 435 248 19 4,5

3 0,031 0,0045 0,224 0,05 429 239 21 8

4 0,023 0,0049 0,231 0,057 465 229 20 7,5

5 0,021 0,002 0,198 0,066 418 129 24 9,5

6 0,024 0,011 0,214 0,064 462 149 22 8,5

7 0,019 0,012 0,226 0,065 447 249 23 10

8 0,028 0,008 0,199 0,062 453 229 21 7,0

По результатам поисковых экспериментов были построены графики эффективности очистки оборотной воды от фенолов, формальдегидов, взвешенных веществ, а также ХПК.

а)

б)

Номер опыта

со" 0,3

I?

Ф 0,25

3

5 °’2 | °,15 к 0,1

5

6 0,°5 Ё

§■ 0

1 1 -Г Г 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ■ - - 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 ■ і

і і

3 4 5

Номер опыта

2

6

7

8

в)

500

'С|4501Т

400

с350

Х300

==250

Ї200

«150

<^100

50

1

4

5

Номер опыта

Номер опы1та

2

3

6

7

8

Рис. 1. Результаты поисковых экспериментов: ■ - концентрация вещества до очистки;

Д - концентрация вещества после очистки

Графические зависимости дают наглядное представление об эффективности данного способа очистки по сравнению с существующими методами очистки на предприятиях. Опыты показали значительное извлечение фенола, формальдегида и взвешенных веществ, при заметном снижении значений ХПК. Дисперсионный флотатор обеспечил высокую степень очистки оборотной воды, что, на наш взгляд, позволяет использовать его в технологии очистки производственных сточных и оборотных вод в производстве древесноволокнистых плит мокрым и сухим способами [3].

Следующим этапом наших исследований было планирование и реализация четырехфакторного эксперимента, целью которого являлось определение наиболее значимых факторов, влияющих на эффективность очистки оборотной воды от фенолов и формальдегидов.

Исследования проводились следующим образом: отбиралась оборотная вода объемом 120 л, подавалась в приемный резервуар, где разбавлялась чистой водой. Эксперимент производился при заданных значениях производительности Р (6,0; 7,0; 8,0 м3/ч), количества эжектируемого воздуха V (1, 3, 5%), количества водовоздушной смеси D (20, 30, 40%) и температуры сточной воды t (30, 35, 400 С).

Планирование и реализация эксперимента производились с помощью метода греко-латинских квадратов, который позволяет исключить влияние на один или несколько факторов, используемых в эксперименте, неоднородностей, которые могут частично или полностью исказить истинный характер зависимости функции оклика от фактора, привести к неправильным выводам по результатам эксперимента.

Обработка экспериментальных данных производилась в пакете программ STATISTICA 6 [4], результаты дисперсионного анализа представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Дисперсионный анализ (фенолы)

Показатель Ст.св. SS MS F Р

Эффект 2 516,89 258,45 5,817 0,039395

Ошибка 6 266,59 44,43 - -

Итого 8 783,48 - - -

Таблица 3

Дисперсионный анализ (формальдегиды)

Показатель Ст.св. SS MS F Р

Эффект 2 4326,26 2163,13 35,069 0,00048

Ошибка 6 370,09 61,68 - -

Итого 8 4696,35 - - -

Были получены значения F-критерия и р-уровня (статистическая значимость) для каждого фактора. Получены зависимости эффективности очистки оборотной воды от фенолов и формальдегидов Эфен и Эфор-д,% от эжектируемого воздуха. Доказано, что именно этот фактор оказывает наибольшее влияние на исследуемый процесс.

Рис. 2. Зависимость эффективности очистки сточной воды от количества эжектируемого воздуха (фенолы)

Рис. 3. Зависимость эффективности очистки от количества эжектируемого воздуха (формальдегиды)

Как видно из таблицы 2, общая сумма квадратов 88 = 783,48 включает в себя сумму квадратов, обусловленную внутригрупповой изменчивостью 266,59, и сумму квадратов, обусловленную различием средних значений между группами 516,89. Заметим, что МБ в этой таблице есть средний квадрат, равный 88, деленный на число степеней свободы (Ст. св.).

Проверка значимости основана на сравнении компонентов дисперсии, обусловленной межгрупповым разбросом (называемой средним квадратом эффекта, или МБ-эффектом) и компоненты дисперсии, обу-

словленной внутригрупповым разбросом. Оцениваем полученные внутригрупповые дисперсии на значимость с помощью F-критерия Фишера. В рассмотренном выше примере для фенолов F-критерий показывает, что различие между средними статистически значимо на уровне 0,039, для формальдегидов значимо на уровне 0,00048.

Таким образом, результаты реализации и оценки четырехфакторного эксперимента показали, что наибольшее влияние на процесс очистки оборотной воды оказывает количество эжектируемого установкой воздуха, являющегося технологическим параметром флотационной машины. Производительность установки на качество улавливания загрязнений явного влияния не оказывает, на основании чего можно сделать вывод, что флотаторы такого типа любой производительности будут улавливать загрязнения из сточных вод с одинаковой эффективностью. Исследования показали, что данное оборудование по сравнению с существующими методами очистки имеет явное преимущество. Это говорит о том, что данное флотационное оборудование может эффективно работать в условиях лесохимических предприятий.

Литература

1. Генцлер, Г.Л. Развитие теории конструирования водоочистных флотационных аппаратов / Г.Л. Генцлер. - Новосибирск: Наука, 2004. - 318 с.

2. Генцлер, Г.Л. Эжекторные системы защиты насосов в установках напорной флотации / Г.Л. Генцлер // Изв. вузов. Строительство. - 1994. - № 9-10. - С. 84-88.

3. Рубинская, А.В. Совершенствование очистки сточных вод в производстве ДВП / А.В. Рубинская, Н.Г. Чистова // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. тр. - Вып. 16. - Брянск, 2006. -

С. 84-85.

4. Рубинская, А.В. Проблемы очистки сточных промышленных вод в производстве древесноволокнистых плит мокрым способом / А.В. Рубинская, Н.Г. Чистова. - М. Деп. в ВИНИТИ, 2006. - 36 с.

----------♦'------------

УДК 574.64+574.21 И.А. Шадрин

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ г. КРАСНОЯРСКА ПО РЕАКЦИИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ИНФУЗОРИИ PARAMECIUM CAUDATUM

Целью работы было оценить токсичность почв различных районов г. Красноярска по реакции выживаемости Paramecium caudatum. Для оценки острого воздействия на тест-объект использовался метод индивидуальных линий парамеций. Показателем токсичности служит выживаемость, фиксируемая по числу выживших линий парамеций. Установлено, что токсичность почв различных районов г. Красноярска по реакциям выживаемости инфузории Paramecium caudatum оценена в основном на уровне допустимой и умеренной токсичности. Токсичный эффект по показателю выживаемости Paramecium caudatum проявлялся на уровне 10-20% и выше смертности клеток. При сравнительном анализе установлено, что токсический эффект отмечался в пробах почв, отобранных на территории всех районов левого берега г. Красноярска, за исключением почв Октябрьского района.

Введение. Почва является важнейшим ресурсом развития человеческой цивилизации. Если почве обеспечить правильный уход и охрану, естественные процессы будут бесконечно долго поддерживать ее существование. Однако человек часто не соблюдает эти условия и эксплуатирует ресурсы почвы до ее полного истощения, а затем страдает от последствий [2, 9].

Ценность почвы определяется не только ее хозяйственной значимостью для сельского хозяйства, лесного и других отраслей народного хозяйства; она определяется также независимой экологической ролью почвы как важнейшего компонента всех наземных биоценозов и биосферы земли в целом. Почва представляет главную среду обитания огромного разнообразия живых существ на земной суше. Поэтому экологически очень важно охранять почву от эрозии, химического загрязнения и вообще всех видов антропогенной

cyberleninka.ru

Обработка воды флотацией

Принцип действия и теоретические основы работы флотационных установок

Флотация — метод отделения диспергированных и коллоидных примесей от воды, основанный на способности частиц прилипать к воздушным (газовым) пузырькам и переходить вместе с ними в пенный слой. Сущность этого процесса заключается в специфическом действии молекулярных сил, вызывающих слипание частиц примесей с пузырьками высокодиспергированного в воде газа (воздуха) и образованию на поверхности пенного слоя, содержащего извлеченные вещества. При сближении в воде газового пузырька с гидрофобной поверхностью частицы примеси разделяющий их тонкий слой становится неустойчивым и разрывается. Вследствие кратковременности контакта частицы и пузырька при их столкновении вероятность слияния определяется кинетикой образования краевого угла смачивания.

Очевидно, что для успеха протекания процесса масса флотируемых частиц не должна превышать силы их прилипания к газовым пузырькам и их подъемной силы. Оптимальная крупность извлекаемых примесей находится в пределах 10-5-10-3 м, дисперсность пузырьков газа— 15*10-6-30*10-6 м, а поверхностное напряжение воды не должно превышать 0,06—0,065 н/м. С понижением поверхностного натяжения эффект очистки воды флотацией повышается в отличие от отстаивания и фильтрования.

Интенсификация процесса флотации достигается гидрофобизацией поверхности извлекаемых примесей реагентами, которые, избирательно сорбируясь на поверхности частиц, понижают их смачиваемость, что улучшает процесс слипания дисперсий и коллоидов с пузырьками газа. В водоподготовке в качестве гидрофобизирующих реагентов применяют обычные коагулянты и флокулянты. После флотационной обработки осадок отработанных гидроксидов занимает значительно меньший объем и влажность его ниже, чем осадка, образующегося в отстойниках.

Известно много способов насыщения воды пузырьками газа (воздуха), среди которых по размерам диспергирования газа следует указать следующие: флотация с выделением воздуха из воды — напорные, эрлифтные и вакуумные установки; флотация с механическим введением воздуха — безнапорные (пенные), импеллерные и пневматические аппараты; фротация с подачей воздуха через пористые материалы; электрофлотация.

В пневматических установках насыщение воды воздухом осуществляют воздухом, выделяющимся из нее в результате понижения давления, в механических — турбиной насосного типа. Пневматические установки могут быть напорными и вакуумными.

Обработку воды флотацией рекомендуется применять при ее мутности до 150 мг/л и цветности до 200 град. Это позволяет уменьшить объем водоочистных сооружений вследствие ускорения в 3 ... 5 раз, процесса выделения взвеси из воды, отказаться от микрофильтров, улучшить санитарное состояние очистных сооружений.

В последние годы в России и за рубежом для очистки поверхностных вод умеренной мутности с большим содержанием органических соединений или планктона применяют напорную флотацию, при которой выделение взвеси из воды производится с помощью пузырьков газа, получаемых из перенасыщенного водовоздушного раствора. Принцип этого метода заключается в том, что 8... 10% исходной воды, в которой под давлением 0,6 . . . 0,8 МПа растворен воздух, распределяют в обрабатываемой воде, попадая в зону меньшего давления из насыщенной воздухом воды выделяются мельчайшие его пузырьки, необходимые для флотации легкой взвеси. Способ напорной флотации позволяет путем регулирования давления легко изменять количество растворенного воздуха и размер пузырьков, вводимых в обрабатываемую воду, в зависимости от состава взвеси в исходной воде. Флотация — это процесс, основанный на слиянии отдельных частиц примесей под действием молекулярных сил с пузырьками тонкодиспергированного в воде воздуха, всплывании образующихся при этом агрегатов и образовании на поверхности флотатора пены. Флотируемость частиц различной крупности зависит от размеров пузырьков воздуха, которые определяются поверхностным натяжением на границе вода — воздух. С понижением поверхностного натяжения эффективность очистки воды флотацией повышается в отличие от отстаивания и фильтрования. При предварительном коагулировании примесей воды эффект флотации повышается.

При напорной флотации время пребывания воды в напорном контактном резервуаре принимают до 2 мин, объем вводимого воздуха 0,9...1,2%, от объема обрабатываемой воды. Объем флотатора рассчитывают на 20...60-е минутное пребывание воды, удельную нагрузку принимают 6...8 м3/(м2*ч). При пневматическом диспергировании принимают до 7,0 м3/(м2*ч).

Вид содержащихся в воде загрязнений определяет характер флотационной обработки: одним воздухом или воздухом в сочетании с различными реагентами и прежде всего коагулянтами. Использование коагулянтов позволяет значительно повысить эффективность флотационной очистки и удалять загрязнения, находящиеся в воде в виде стойких эмульсий и взвесей, а также в коллоидном состоянии. В практике применяют две схемы флотационной очистки, показанные на рис. 11.1. В первом случае (рис. 11.1, а), для насыщения воздухом используют исходную неочищенную воду, а во втором (рис. 11.1,6) — воду, прошедшую очистку. В отечественной практике рекомендуется второй вариант.

Рис. 11.1. Схемы напорной флотации при насыщении воздухом исходной (а) и очищенной (б) воды.

1,7 — подача исходной и отвод очищенной воды; 2 — смеситель; 3 —подача реагентов; 4 — камера хлопьеобразования; 5 — распределительное устройство; 6 — флотатор; 8 — подача водовоздушной смеси; 9 — ввод воздуха; 10 — бак для растворения воздуха в воде

Недостатком первой схемы является то, что при использовании для насыщения воздухом неочищенной воды возможно засорение крупными примесями аппаратуры и распределительной системы. Во втором случае возможность засорения аппаратуры уменьшается, но необходимо увеличивать объем флотационной камеры на величину расхода воды, необходимого для приготовления водовоздушного раствора. Вторая схема, несмотря на некоторое удорожание, является более надежной.

При флотации в жидкости происходит ряд процессов: растворение и выделение воздуха, приклеивание воздушных пузырьков к частицам взвеси и всплывание их на поверхность с образованием пены. Условия протекания этих процессов оказывают существенное влияние на эффект обработки воды. Важное значение имеют также условия и способы удаления пены. Поэтому интересно будет рассмотреть принцип действия и конструктивные особенности всех основных элементов схемы: узла подготовки водовоздушного раствора, устройств для выделения воздуха из водовоздушного раствора, флотационной камеры и устройств для сбора и отведения пены.

Закономерности растворение воздуха в воде и аппаратура для подготовки водовоздушной смеси. Воздух представляет собой смесь газов. Растворимость газов в воде подчиняется закону Генри, из которого следует, что при постоянной температуре растворимость каждого из компонентов газовой смеси в данной жидкости прямо пропорциональна его парциальному давлению над жидкостью и не зависит от общего давления газовой смеси и общего содержания других компонентов. Количество воздуха, которое может быть растворено в воде, зависит от давления, температуры, времени насыщения и способа их взаимодействия. Эта зависимость выражается уравнением

Q = pB [1— ехр(— kT )], (1)

гдеq — количество воздуха, растворенного в воде, мг/л; р — давление насыщения, Па; В — растворимость воздуха в воде, мг/л; k— константа скорости растворения, 1/мин; Т — время насыщения, мин.

Давление оказывает влияние не только на количество воздуха, которое может быть растворено в воде, но и на размер выделяющихся затем пузырьков. По данным исследователей, это давление колеблется в широких пределах от 3*105 до 9* 105 Па адекватно характеристике выделяемой взвеси.

В химической технологии для растворения газов в жидкостях широко используют емкостные аппараты, размеры которых зависят от продолжительности их контакта. Время контакта, в свою очередь, связано со значением константы скорости растворения £. Так, при простом барботаже воды воздухом величина £=0,35 1/мин и время, необходимое для полного растворения, 7=8...10 мин. При введении воздуха с помощью эжектора £=0,8...1,0 1/мин и время сокращается до 7=3...4 мин. Существуют аппараты, в которых £=1,5... 1,8 1/мин.

В условиях очистки природных вод (работа под давлением, наличие труднорастворимой смеси газов, большая производительность и др.) наиболее целесообразно применение насадочных абсорберов. Насадка подвешивается или опирается на решетку, в которой имеются отверстия для прохода газа и стока жидкости. Газ поступает в колонну снизу вверх противотоком по отношению к жидкости. Подаваемая на насадку жидкость равномерно распределяется по сечению аппарата с помощью распределительного устройства. Соприкосновение газа с жидкостью происходит в основном на смоченной поверхности насадки, по которой стекает орошающая жидкость. В качестве насадки применяют листовые, хордовые из досок, кольцевые керамические и кусковые материалы.

В напорных абсорберах применяют высокие давления, поэтому подачу воздуха в них осуществляют компрессорами. Следовательно, при подготовке водовоздушного раствора для флотационных установок очистки природных вод перспективным является применение абсорберов с насадкой и подачей воздуха в них компрессорами.

Условия введения и распределения водовоздушного раствора в обрабатываемой воде. Растворенный воздух выделяется из воды при понижении давления, что и используется в установках напорной флотации. Минимальный размер пузырьков воздуха, образующихся при понижении давления,

(2)

(2) mirznanii.com

пенная флотация

Флотацией называется способ извлечения дисперсных частиц из жидкости с помощью пузырьков воздуха. Как технологический процесс флотация зародилась более 100 лет назад в обогатительной промышленности; применялись масляная, пленочная и воздушная (пенная) флотации. Наиболее эффективной и экономичной является воздушная (пенная) флотация, которая в настоящее время получает все более широкое распространение и в технологии очистки воды, преимущественно для очистки сточных вод. Далее под флотацией понимается воздушная (пенная) флотация.[ ...]

В практике переработки отдельных видов твердых отходов (некоторых шламов, металлургических шлаков, рудных и нерудных компонентов отвалов и т. п.) находит применение метод их обогащения флотацией. Крупность флотируемых материалов обычно не превышает 0,5 мм. Наиболее распространенной является пенная флотация с использованием механических и пневмомеханических машин; пленочную флотацию ввиду ее низкой производительности и масляную флотацию ввиду ее дороговизны используют крайне ограниченно. Более подробно, о флотации см. в разд. 8.2.[ ...]

Пенная флотация. Сущность процесса пенной флотации состоит в том, что частицы водных дисперсий, имеющих гидрофобную поверхность, способны прилипать к пузырькам газа и выноситься с ними в слой пены.[ ...]

Пенной флотацией называется процесс, при котором гидрофобные частицы прилипают к вводимым в пульпу пузырькам воздуха или газа и поднимаются с ними кверху, образуя пену, а гидрофильные частицы остаются взвешенными в пульпе.[ ...]

Пенная флотация является достаточно эффективным методом для извлечения из сточных вод ПАВ.[ ...]

Метод пенной флотации (сепарации) основан на способности поверхностно-активных веществ адсорбироваться на границе раздела жидкость — газ. Всплывающие пузырьки должцы образовывать сравнительно устойчивую пену, в которой и аккумулируется удаляемое вещество. Пена обычно самопроизвольно выливается из аппарата и после разрушения образует верхний (обогащенный или пенный) продукт — индивидуальное химическое вещество (сублат) [304, с. 10].[ ...]

Метод пенной флотации может быть успешно использован для очистки сточных вод от различных веществ, проявляющих поверхностно-активные свойства, в химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Полученные в результате очистки сточных вод концентрированные растворы ПАВ используются в производстве или обрабатываются известными методами.[ ...]

Метод пенной флотации имеет ряд преимуществ перед методом осаждения, которые видны из таблицы 3.[ ...]

Метод пенной флотации эффективно используется при очистке сточных вод, образующихся при переработке серных руд на элементарную серу. Эти сточные воды характеризуются высоким содержанием механических примесей (до 100 г/л), значительной минерализацией (до3г/л при однократном использовании воды), присутствием неокисленных соединений серы (сульфидов, сульфитов, тиосульфатов) и растворенных органических примесей (до 150 мг/л в пересчете на ХПК).[ ...]

В процессе пенной флотации происходит не только извлечение ПАВ, но и одновременное удаление из воды суспендированных или эмульгированных частиц, а также частичное удаление растворенных веществ. Особенно приемлем этот метод для очистки сточных вод от детергентов, содержащихся в количестве 10—50 мг/л. При извлечении 90—95% детергента объем продукта после разрушения пены значительно меньше объема исходной сточной воды.[ ...]

Очень близка к пенной флотации ионная флотация, для которой характерно образование небольшого слоя неустойчивой пены, дающей при разрушении «пенку» — плохо растворимый в воде гидрофобный продукт взаимодействия извлекаемого иона или молекулы (коллигенда) с ПАВ [304]. Результаты пенной флотации можно характеризовать коэффициентом распределения /Ср, представляющим отношение концентрации ПАВ в верхнем продукте Св к концентрации его в нижнем продукте (сточной воде) Св.[ ...]

О естественной флотации микроорганизмов и роли этого явления в формировании бактерионейстона, распределении микроорганизмов в толще жидкости и переносе их в воздух было сказано выше. Пенная флотация — это довольно сложный, «капризный», малоэффективный процесс и вряд ли сможет быть использован для полного удаления микроорганизмов из воды.[ ...]

Кинетика процесса флотации зависит от многих факторов, и поэтому получение аналитических зависимостей затруднено. В общем случае на скорость процесса пенной флотации оказывают влияние: время, необходимое для достижения адсорбционного равновесия на межфазной границе газ — водный раствор ПАВ; наличие и количество минеральных и органических примесей в воде; изменение поверхностного натяжения сточной воды в процессе флотации; уменьшение объема сточной воды вследствие выноса части воды в пену; изменение размера пузырьков газа по мере уменьшения концентрации ПАВ в сточной воде и т. д. [461, с. 81].[ ...]

Для ведения процесса пенной флотации в сточной воде должны присутствовать поверхностно-активные вещества, обладающие достаточной пенообразующей способностью.[ ...]

Рассмотренные методы пенной флотации с использованием процесса продувания через раствор диспергированного воздуха не могут быть применены для осветления и очистки сбросных вод, имеющих в своем составе большое количество различающихся по природе и размерам взвешенных и коллоидных частиц, органических примесей и ПАВ. Это обусловлено несколькими причинами. Одна из них заключается в том, что газовые пузырьки, образующиеся в растворе при пропускании воздуха через пористую пластинку, практически мо-нодисперсны и частицы разных размеров прилипают к ним с неодинаковой вероятностью. Чем больше размер частиц, тем больше должен быть радиус пузырьков, необходимых для флотации.[ ...]

Широкое распространение получил метод пенной флотации, основанный на способности частиц водных дисперсий прилипать к пузырькам газа и выноситься с ними в слой пены. Для проведения процесса пенной флотации в сточной воде должны содержаться поверхностно-активные вещества, обладающие достаточной пенообразующей способностью. Эффект флотации зависит от pH среды, температуры сточных вод, интенсивности подачи воздуха и других факторов. Продолжительность флотации составляет 15—45 мин в зависимости от состава сточных вод.[ ...]

В лабораторных условиях проверен метод пенной флотации для извлечения сульфида ртути из рассола и сточных вод цеха электролиза. Проведенные опыты показали, что при добавлении в раствор неболшого количества пенообразующего поверхностно-активного вещества, при барботаже, происходит увеличение коллоидных ча стиц сульфида ртути в пену. В процессе перехода сульфида ртути в пену происходит интенсивная коагуляция и агрегация. После отделения пены и ее разрушения получается хорошо скоагулирован-ный осадок.[ ...]

Добавки неорганических солей на процесс пенной флотации ал-килсульфатов влияют сложным образом. С одной стороны, как уже отмечалось ранее, они увеличивают устойчивость пен, с другой — увеличение концентрации электролита в растворе приводит к уменьшению времени установления адсорбционного равновесия на границе раздела фаз воздух — газ. Величина адсорбции ПАВ на границе раздела фаз при этом также повышается [40].[ ...]

В последние годы область применения процессов пен- ной флотации значительно расширилась, особенно с увеличением загрязнения сточных вод СПАВ. Обладая высокой пенообразующей способностью, эти вещества способны вступать в физико-химическое взаимодействие с ионами, коллоидами, суспензиями и концентрироваться на границе раздела фаз раствор—воздух. Поэтому присутствие СПАВ позволяет использовать флотацию без введения флотореагентов для удаления из сточных вод целого ряда специфических загрязнений и частично взвешенных веществ. Присутствие в биологически очищенных сточных водах, главным образом в городских, предприятий текстильной промышленности и т. п., хотя и незначительных пенообразующих концентраций СПАВ позволяет применить принципы флотации для доочистки стоков. Этот метод доочистки сточных вод известен как метод пенной флотации, пенной сепарации или пенного фракционирования, так как в этом случае наблюдается одновременное протекание целого ряда процессов, а именно: флотации ионов, молекул, коллоидов и взвешенных веществ.[ ...]

Результаты очистки сточных вот от ртути методом пенной флотации.[ ...]

В НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова изучался процесс пенной флотации применительно к доочистке биологически очищенных городских сточных вод. На рис. 22 показана схема установки производительностью 300 м3/сут, смонтированной на станции аэрации г. Оре-хово-Зуево.[ ...]

В очистке сточных вод в основном используются процессы пенной флотации, основанные на способности гидрофобных частиц прилипать к пузырькам газа (воздуха) и всплывать на поверхность с образованием пены. Отличительной особенностью флотации является большая скорость всплывания сфлотированных загрязнений с одновременной высокой степенью концентрации их в пенном продукте. Метод флотации достаточно широко применяется при очистке производственных сточных вод с целью выделения специфических загрязнений, таких, как жиры, нефть, нефтепродукты, бумажное волокно и др. В последние годы область применения процессов пенной флотации значительно расширилась. Эти процессы используются для разделения иловой смеси (взамен вторичного отстаивания), уплотнения избыточного активного ила и для доочистки сточных вод. В последнем случае флотация используется для удаления ПАВ и остаточных загрязнений — преимущественно взвешенных веществ (в случае предварительной коагуляции— скоагулированной взвеси). Процесс извлечения нерастворенных загрязнений, в том числе коллоидов, обычно называют пенной флотацией, а выделение из растворов ионов и молекул растворенных веществ путем адсорбции их на поверхности раздела жидкость — газ (например, ПАВ)—пенной сепарацией или пенным фракционированием. Применительно к выделению загрязнений из сточных вод такое разделение приемов флотации очень условно, так как сточные воды представляют собой сложную гетерогенную систему. Поэтому в любом флотационном процессе происходит в той или иной мере извлечение ионов, молекул, коллоидов и взвешенных веществ.[ ...]

Исходя из этого, часто делается вывод о том, что процесс пенной флотации эффективнее всего использовать для растворов с низкими концентрациями ПАВ [40, 135, 136].[ ...]

Исходя из этого, часто делается вывод о том, что процесс пенной флотации эффективнее всего использовать для растворов с низкими концентрациями ПАВ [40, 135, 136].[ ...]

| Технологическая схема очистки оборотной воды методом пенной флотации |  |

Поверхностно-активные вещества (ПАБ) извлекают из почвы методом пенной флотации и вывозят к пунктам захоронения в глубокие горизонты.[ ...]

Для очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ (ПАВ) используют метод пенного фракционирования (пенной флотации). При реализации этого метода протекают процессы селективной адсорбции загрязняющих воду веществ на поверхности газовых пу-‘ зырьков и концентрирование указанных веществ в слое пены.[ ...]

Наибольшее распространение имеют гидравлические системы разделения и процеооы пенной флотации масляной агломерации /17/. Технологическая охема извлечения серы, включает измельчение угля и классификацию по размерам крупный, средний, и мелкий уголь обрабатываются в разных циклах (рис. 3) /16/.[ ...]

Концентрация ПАВ в сточной воде оказывает существенное влияние на объем образующейся пены. Данные рис. 8.19 показывают [462], что с увеличением концентрации алкилфенолполигли-коля при постоянном относительном расходе воздуха объем пены значительно возрастает. В процессе пенной флотации в пену может переходить значительное количество воды (10% и более), что-нежелательно. Поэтому рекомендуется [165, с. 119] применять метод пенной сепарации для очистки сточных вод, содержащих 100—200 мг/л ПАВ.[ ...]

В дальнейших работах В. В. Пушкарев с сотрудниками продолжили изучение некоторых аспектов процесса пенной флотации.[ ...]

Еще большее концентрирование выделенных радиоактивных соединений достигается применением метода пенной флотации. Объем активной пены после ее разрушения составляет всего 0,01—0,1% исходного объема раствора [330, 353]. В табл. 71 приведены результаты дезактивации воды методом пенной флотации с применением в качестве пенообразователей различных поверхностно-активных веществ [353]. Эффективность и высокая селективность действия флотореагентов, простота операций, концентрирование выделенных радиоактивных веществ в малом объеме делают данный метод одним из наиболее перспективных для дезактивации больших объемов воды, особенно с малым содержанием солей. К недостаткам метода относится возможная токсичность флотореагентов.[ ...]

В практике по очистке производственных сточных вод различ ные конструктивные схемы, приемы и методы флотации. Метод пенной флотации применяют для извлечения нерастворенных и частичного снижения концентрации некоторых растворенных веществ, метод пенной сепарации - для удаления растворенных веществ.[ ...]

В случае очистки сточных вод с целью удаления ПАВ основное внимание должно уделяться их фракционированию с пеной. Учитывая разнообразие загрязнений сточных вод, присутствие не только взвешенных, «о и растворенных веществ, а также возможные изменения значений pH среды и температуры, большое внимание должно уделяться созданию оптимальных условий процесса. Известно, что пенообразующая способность ПАВ зависит от их молекулярного веса, химического строения, концентрации, температуры, реакции среды. В сточных водах, помимо других пенообразователей, как, например, белковых веществ, могут присутствовать вещества, которые способны адсорбироваться и тем самым заменять в пленке ПАВ, способствуя разрушению пены. К таким веществам могут быть отнесены сложные эфиры (масла), спирты, органические кислоты. Поэтому при фракционировании ПАВ в пену необходимо серьезное внимание уделять предварительной обработке сточных вод. Часто процесс фракционирования ПАВ в пену называют пенной флотацией, так как одновременно с их удалением отмечается улучшение состава сточных вод вследствие перехода в пену вместе с ПАВ других загрязнений. Иногда такое извлечение загрязнений представляется удачным, но в целом ряде случаев это снижает эффективность основного процесса — удаления ПАВ.[ ...]

В случае очистки сточных вод с целью удаления ПАВ основное внимание должно уделяться их фракционированию с пеной. Учитывая разнообразие загрязнений сточных вод, присутствие не только взвешенных, «о и растворенных веществ, а также возможные изменения значений pH среды и температуры, большое внимание должно уделяться созданию оптимальных условий процесса. Известно, что пенообразующая способность ПАВ зависит от их молекулярного веса, химического строения, концентрации, температуры, реакции среды. В сточных водах, помимо других пенообразователей, как, например, белковых веществ, могут присутствовать вещества, которые способны адсорбироваться и тем самым заменять в пленке ПАВ, способствуя разрушению пены. К таким веществам могут быть отнесены сложные эфиры (масла), спирты, органические кислоты. Поэтому при фракционировании ПАВ в пену необходимо серьезное внимание уделять предварительной обработке сточных вод. Часто процесс фракционирования ПАВ в пену называют пенной флотацией, так как одновременно с их удалением отмечается улучшение состава сточных вод вследствие перехода в пену вместе с ПАВ других загрязнений. Иногда такое извлечение загрязнений представляется удачным, но в целом ряде случаев это снижает эффективность основного процесса — удаления ПАВ.[ ...]

Фосфат и карбонат тоже способствуют отделению клеток, но не в такой степени, как хлорид натрия. Бикарбонат, сульфат, нитрат, бромид и йодид не влияют на этот процесс; ионы аммония, по-видимому, угнетают флотацию. Пенным фракционированием с использованием катионного ПАВ — этилгексадецилдиметиламмонийбро-мида —в концентрации 0,015—0,04 мг/мл удалось достичь очень большого (до 1 000 000 раз) концентрирования клеток.[ ...]

Для повторного использования стекла на стекольных заводах его необходимо рассортировать на светлую и цветную фракции. Пенная флотация пригодна только для разделения частиц, которые слишком малы для сортировки по цвету, и может быть использована для извлечения фракции чистого стекла из смеси стекла, камней, керамики, кирпича и металлов.[ ...]

В методах очистки сточных вод от загрязнений, связанных с переходом растворенных, коллоидных или диспергированных веществ в пенный слой, стабилизированный ПАВ, используются эффекты пенной флотации или пенной сепарации загрязнений.[ ...]

По данным НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова для «биологически мягких» веществ процент их распада в аэротенках может быть принят £ = 80%, а удаление их в процессе пенной флотации Б — 85%. Это означает, что при очистке в аэротенках с последующей доочисткой сточных вод, содержащих 20 мг/л «биологически мягких» ПАВ, концентрация их в аэротенке Са вследствие непрерывного возврата концентрата пены повысится с 20 до 24 мг/л, а в очищенных водах, сбрасываемых в водоем, составит 0,7 мг/л.[ ...]

В случае применения более 10 м3 водных растворов ПАВ концентрацией 1 % и более на 1-5—20 км газопровода рекомендуется извлекать их из конденсационных вод методом пенной флотации. Таким образом, комплексное осуществление этих рекомендаций в процессе транспорта газа по магистральным трубопроводам позволит резко сократить загрязнение окружающей природной среды конденсационными водами.[ ...]

К упоминавшемуся методу концентрирования вирусов при помощи ватно-марлевых салфеток можно было бы отнести недавно предложенный Г. А. Багдасарьян и В. Ф. Жевержеевой [3] метод пенной флотации. В качестве адсорбента вирусов применяли нативную бычью сыворотку по 0,1 мл на 100 мл испытуемой воды. Одновременно белки сыворотки крови выполняли функцию пенообразователя. При продувании исследуемого образца воды на поверхность жидкости воздухом выносилась пена, состоящая из сыворотки с адсорбированными на ней вирусами. В экспериментально зараженной воде Г. А. Багдасарьян и В. Ф. Жевержеевой удавалось сконцентрировать энтеровирусы в 50 раз. Этот метод перспективен для выделения энтеровирусов из открытых водоемов при условии значительного увеличения первоначального объема пробы.[ ...]

Таким образом, ориентировочные расчеты показывают, что концентрация ПАВ в адсорбционном слое примерно в 100 тыс. раз выше концентрации в водном растворе. Это указывает на возможность интенсивной очистки сточных вод методом пенной флотации.[ ...]

Технология очистки промышленных сточных вод представляет собой комбинацию механических, физико-химических методов и методов электрообработки. На предварительной стадии очистки технологии включают гравитационный отстой, пенную флотацию, гидрофобную фильтрацию, электромагнитную обработку, электрохимическое введение коагулянта. На стадии тонкой очистки - электрофлотацию, фильтрацию и контактное осветление на зернистых загрузках. Дополнительное введение реагентов позволяет эффективней использовать коагулянт и окислять растворенные органические компоненты загрязнений. Фильтрующие свойства зернистых загрузок восстанавливаются обратной промывкой очищенной водой по истечении фильтроцикла.[ ...]

В настоящее время в США около 50 % угля, используемого на ТЭЦ, подвергают предварительной очистке, применяя для этого отсадочные обогатительные машины, реакторы с плотными средами, концентрирующие столы и циклоны, установки для пенной флотации. Степень очистки тем выше, чем более широк набор методов и оборудования и чем больше стадий в ходе очистки.[ ...]

В тех случаях, когда исходные концентрации в сточных водах превышают допустимую для биологической очистки, рекомендуется осуществлять предварительную очистку физико-химическими методами с использованием алюмината кальция, окиси магния, пенной флотации и т. д.[ ...]

Саймет-процесс [27, 28] — гидрометаллургический процесс, который можно использовать для извлечения сульфидов цветных металлов; он прекрасно иллюстрирует принципы «химической консервации». При извлечении меди халькопирит после предварительного концентрирования путем пенной флотации, обрабатывают хлоридом железа, при этом образуется раствор хлоридов меди и железа (и сера). На аноде происходит дальнейшее выщелачивание халькопирита, а на катоде медь восстанавливается из раствора и осаждается.[ ...]