Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении». Для чего наклон желоба делают небольшим физика

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении»

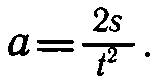

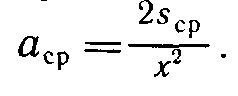

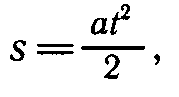

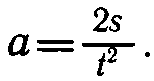

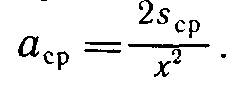

Цель работы: вычислить ускорение, с которым скатывается шарик по наклонному желобу. Для этого измеряют длину перемещения s шарика за известное время t. Так как при равноускоренном движении без начальной скорости

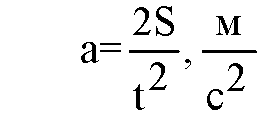

то, измерив s и t, можно найти ускорение шарика. Оно равно:

Никакие измерения не делаются абсолютно точно. Они всегда производятся с некоторой погрешностью, связанной с несовершенством средств измерения и другими причинами. Но и при наличии погрешностей имеется несколько способов проведения достоверных измерений. Наиболее простой из них — вычисление среднего арифметического из результатов нескольких независимых измерений одной и той же величины, если условия опыта не изменяются. Это и предлагается сделать в работе.

Средства измерения: 1) измерительная лента; 2) метроном.

Материалы: 1) желоб; 2) шарик; 3) штатив с муфтами и лапкой; 4) металлический цилиндр.

Порядок выполнения работы

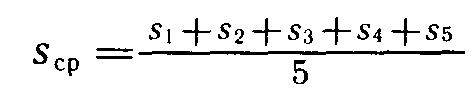

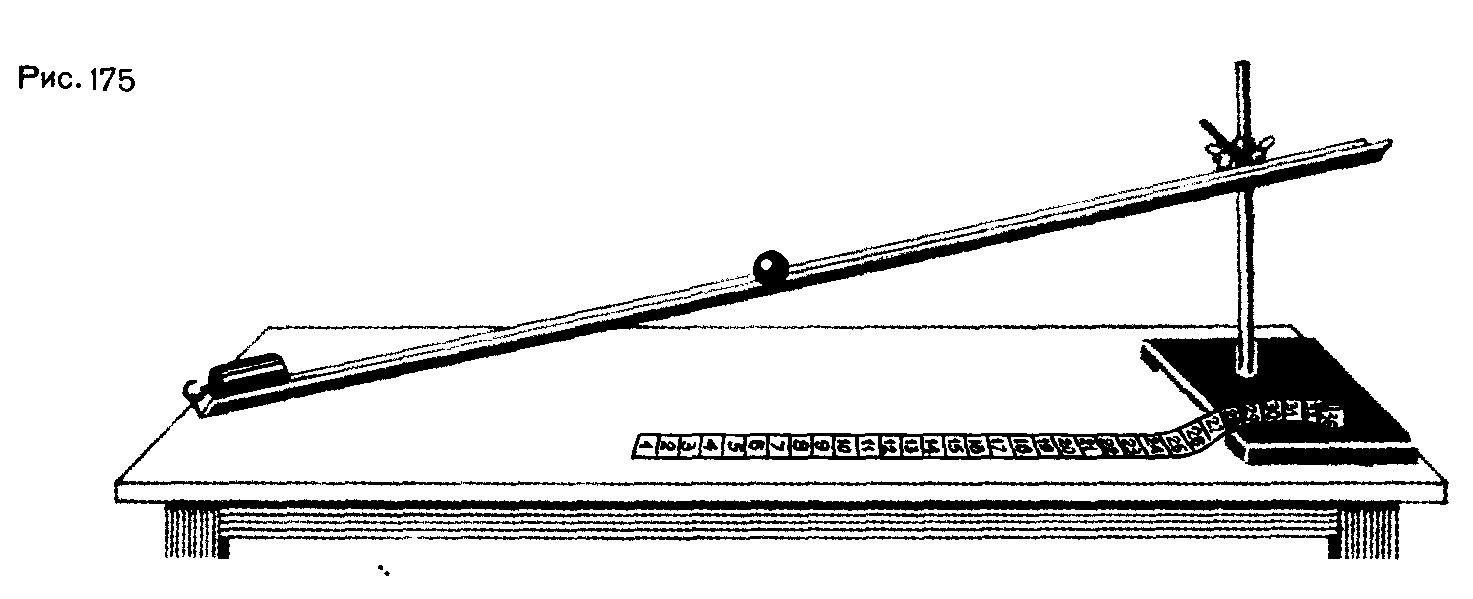

1. Укрепите желоб с помощью штатива в наклонном положении под небольшим углом к горизонту (рис. 175). У нижнего конца желоба положите в него металлический цилиндр.

2. Пустив шарик (одновременно с ударом метронома) с верхнего конца желоба, подсчитайте число ударов метронома до столкновения шарика с цилиндром. Опыт удобно проводить при 120 ударах метронома в минуту.

3. Меняя угол наклона желоба к горизонту и производя небольшие передвижения металлического цилиндра, добивайтесь того, чтобы между моментом пуска шарика и моментом его столкновения с цилиндром было 4 удара метронома (3 промежутка между ударами).

4. Вычислите время движения шарика.

5. С помощью измерительной ленты определите длину перемещения s шарика. Не меняя наклона желоба (условия опыта должны оставаться неизменными), повторите опыт пять раз, добиваясь снова совпадения четвертого удара метронома с ударом шарика о металлический цилиндр (цилиндр для этого можно немного передвигать).

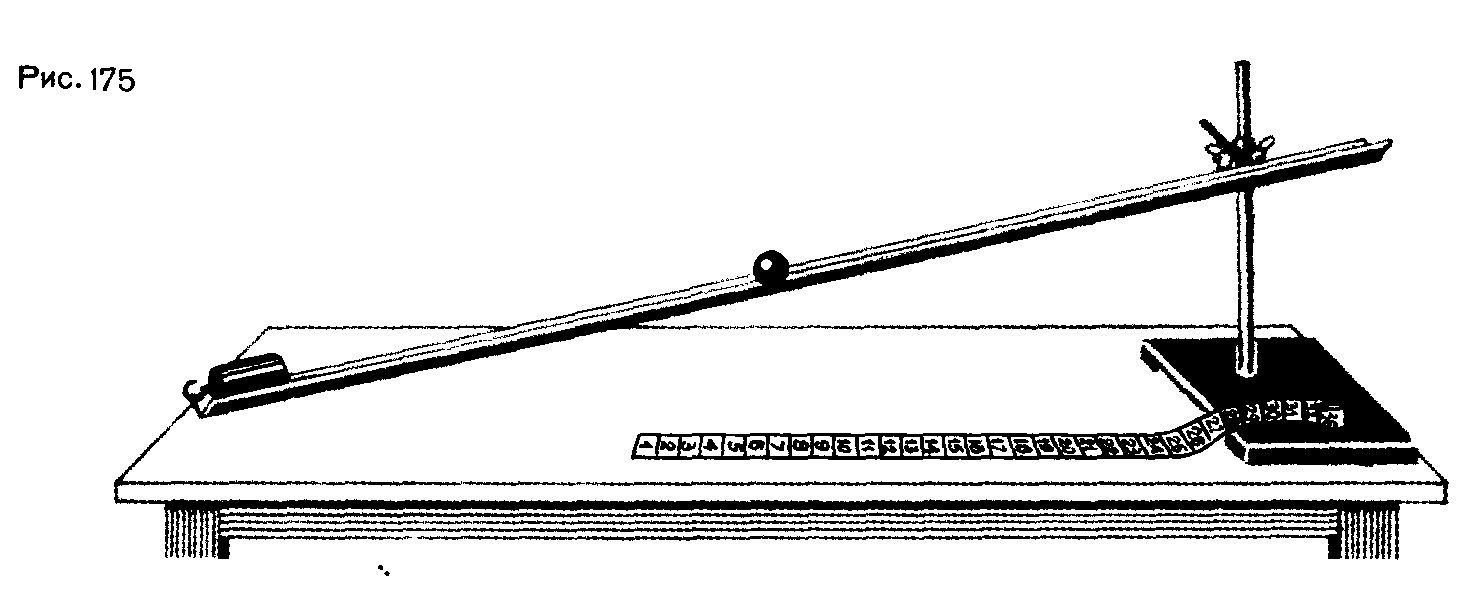

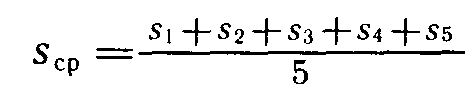

6. По формуле

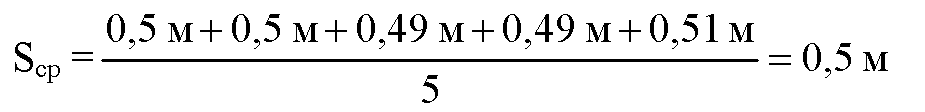

найдите среднее значение модуля перемещения, а затем рассчитайте среднее значение модуля ускорения:

7. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

|

Номер опыта |

s, м |

sср, м |

Число ударов метро нома |

t, с |

aср, м/с2 |

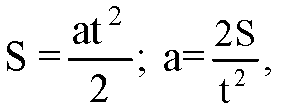

При прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

где S - путь, пройденный телом, t - время прохождения пути. Средства измерения: измерительная лента (линейка), метроном (секундомер).

Лабораторная установка и порядок выполнения работы подробно описаны в учебнике.

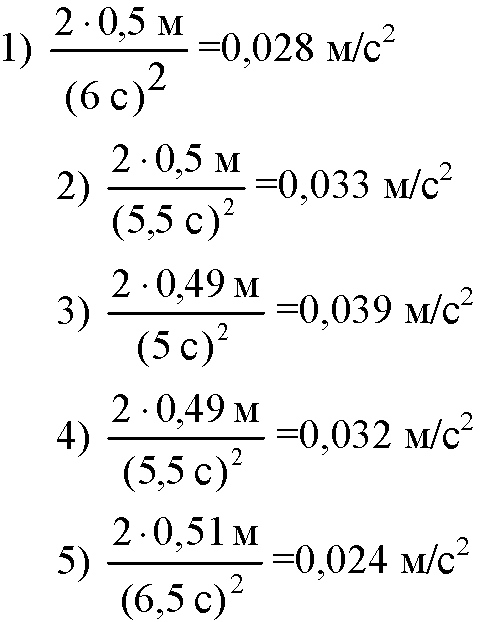

| № опыта |

t, с |

S, м | |

|

1 |

6 |

0,5 |

0,028 |

|

2 |

5,5 |

0,5 |

0,033 |

|

3 |

5 |

0,49 |

0,039 |

|

4 |

5,5 |

0,49 |

0,032 |

|

5 |

6,5 |

0,51 |

0,024 |

|

среднее значение |

5,7 |

0,5 |

0,031 |

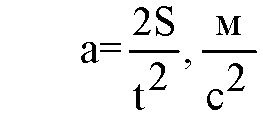

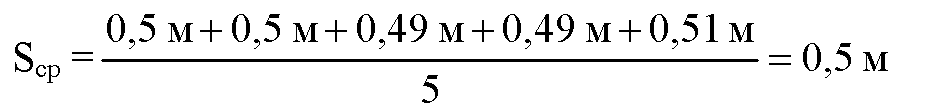

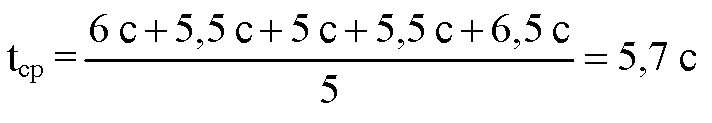

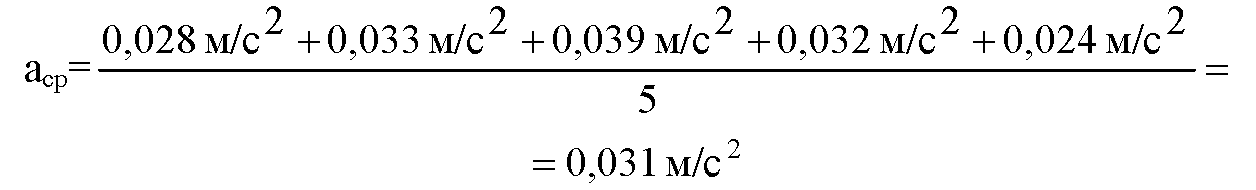

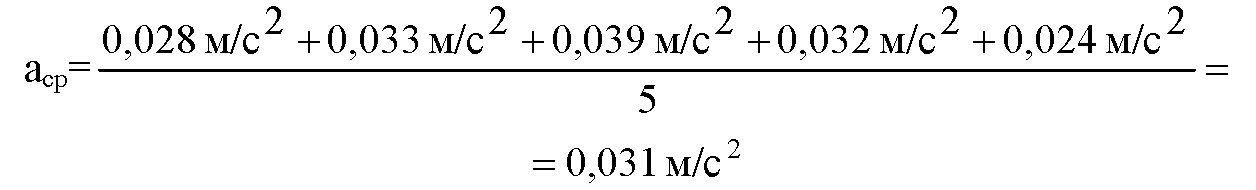

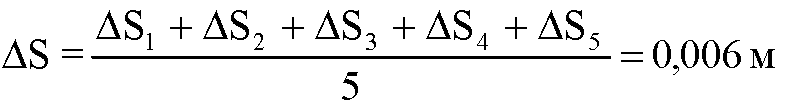

Вычисления:

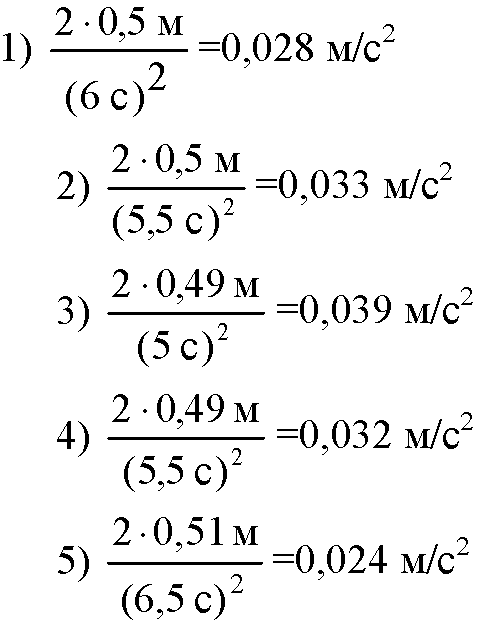

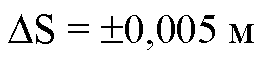

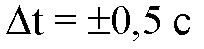

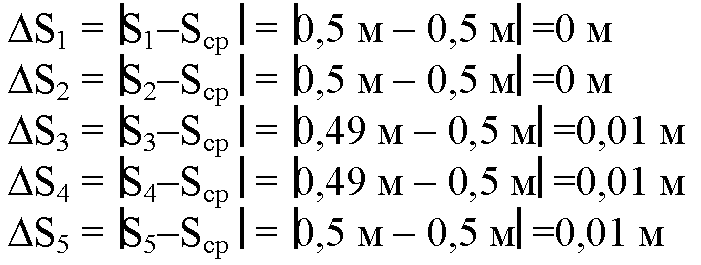

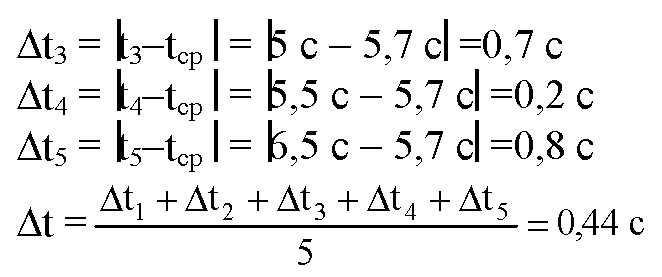

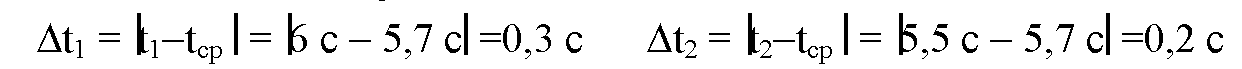

Вычисление погрешностей

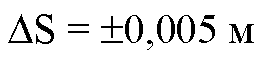

Точность приборов: Измерительная лента:

Секундомер:

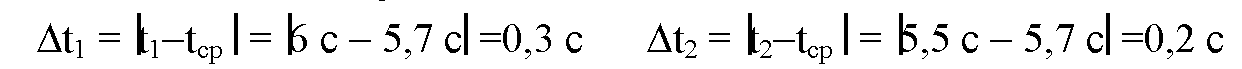

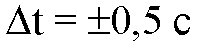

Вычислим абсолютные погрешности:

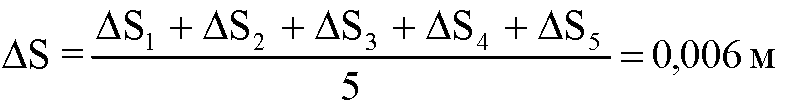

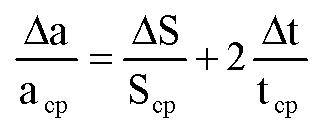

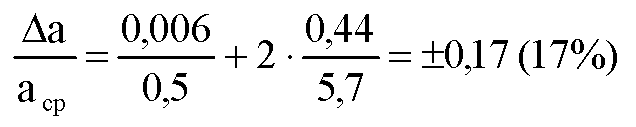

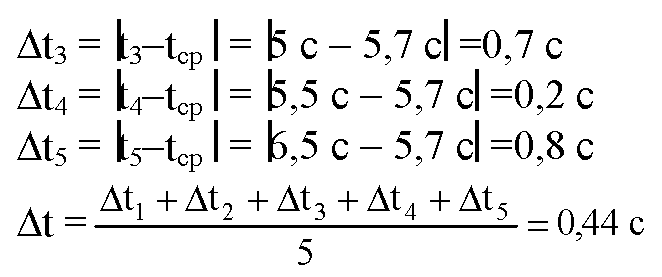

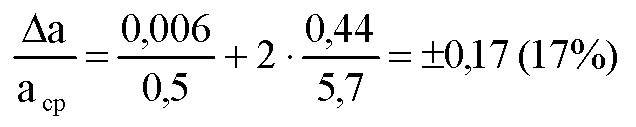

Вычислим относительную погрешность:

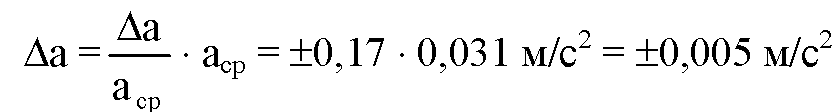

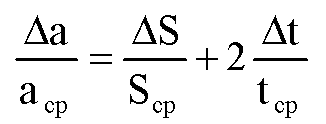

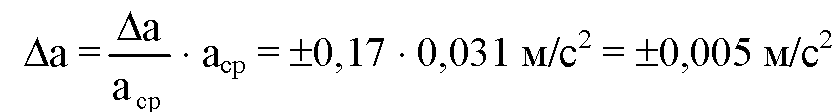

Абсолютная погрешность косвенного измерения:

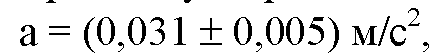

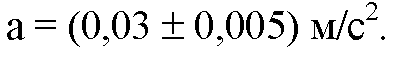

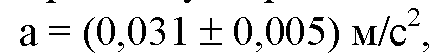

Найденное в результате работы ускорение можно записать так:

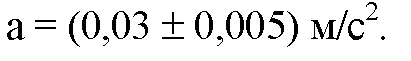

но при данной абсолютной погрешности последняя цифра в значении аср значения не имеет, поэтому запишем так:

5terka.com

| Решение задачи: цель работы: вычислить ускорение, с которым скатывается шарик по наклонному желобу. для этого измеряют длину перемещения s шарика за известное время t. так как при равноускоренном движении без начальной скоростито, измерив s и t, можно найти ускорение шарика. оно равно:никакие измерения не делаются абсолютно точно. они всегда производятся с некоторой погрешностью, связанной с несовершенством средств измерения и другими причинами. но и при наличии погрешностей имеется несколько способов проведения достоверных измерений. наиболее простой из них — вычисление среднего арифметического из результатов нескольких независимых измерений одной и той же величины, если условия опыта не изменяются. это и предлагается сделать в работе.средства измерения: 1) измерительная лента; 2) метроном.материалы: 1) желоб; 2) шарик; 3) штатив с муфтами и лапкой; 4) металлический цилиндр.порядок выполнения работы1. укрепите желоб с помощью штатива в наклонном положении под небольшим углом к горизонту (рис. 175). у нижнего конца желоба положите в него металлический цилиндр.2. пустив шарик (одновременно с ударом метронома) с верхнего конца желоба, подсчитайте число ударов метронома до столкновения шарика с цилиндром. опыт удобно проводить при 120 ударах метронома в минуту.3. меняя угол наклона желоба к горизонту и производя небольшие передвижения металлического цилиндра, добивайтесь того, чтобы между моментом пуска шарика и моментом его столкновения с цилиндром было 4 удара метронома (3 промежутка между ударами).4. вычислите время движения шарика.5. с помощью измерительной ленты определите длину перемещения s шарика. не меняя наклона желоба (условия опыта должны оставаться неизменными), повторите опыт пять раз, добиваясь снова совпадения четвертого удара метронома с ударом шарика о металлический цилиндр (цилиндр для этого можно немного передвигать).6. по формуленайдите среднее значение модуля перемещения, а затем рассчитайте среднее значение модуля ускорения:7. результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

|

davay5.com

ПЛАН ЗАНЯТИЯ «Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении».

ПЛАН ЗАНЯТИЯ (2 часа)

Тема занятия: «Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении».

Тип занятия – практический

Цели занятия:

Цель работы: вычислить ускорение, с которым скатывается шарик по наклонному желобу. Для этого измеряют длину перемещения s шарика за известное время t. Так как при равноускоренном движении без начальной скорости

1. Организация занятия

1) отметить в классном журнале отсутствующих;

2) мобилизация учебной деятельности учащихся: доброжелательный настрой учителя и учащихся, быстрое включение класса в деловой ритм, организация внимания всех учащихся

2. Ход работы

то, измерив s и t, можно найти ускорение шарика. Оно равно:

Никакие измерения не делаются абсолютно точно. Они всегда производятся с некоторой погрешностью, связанной с несовершенством средств измерения и другими причинами. Но и при наличии погрешностей имеется несколько способов проведения достоверных измерений. Наиболее простой из них — вычисление среднего арифметического из результатов нескольких независимых измерений одной и той же величины, если условия опыта не изменяются. Это и предлагается сделать в работе.

Средства измерения: 1) измерительная лента; 2) метроном.

Материалы: 1) желоб; 2) шарик; 3) штатив с муфтами и лапкой; 4) металлический цилиндр.

Порядок выполнения работы

1. Укрепите желоб с помощью штатива в наклонном положении под небольшим углом к горизонту (рис. 175). У нижнего конца желоба положите в него металлический цилиндр.

2. Пустив шарик (одновременно с ударом метронома) с верхнего конца желоба, подсчитайте число ударов метронома до столкновения шарика с цилиндром. Опыт удобно проводить при 120 ударах метронома в минуту.

3. Меняя угол наклона желоба к горизонту и производя небольшие передвижения металлического цилиндра, добивайтесь того, чтобы между моментом пуска шарика и моментом его столкновения с цилиндром было 4 удара метронома (3 промежутка между ударами).

4. Вычислите время движения шарика.

5. С помощью измерительной ленты определите длину перемещения s шарика. Не меняя наклона желоба (условия опыта должны оставаться неизменными), повторите опыт пять раз, добиваясь снова совпадения четвертого удара метронома с ударом шарика о металлический цилиндр (цилиндр для этого можно немного передвигать).

6. По формуле

найдите среднее значение модуля перемещения, а затем рассчитайте среднее значение модуля ускорения:

7. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

Номер опыта

s, м

sср, м

Число

ударов

метро

нома

t, с

aср, м/с2

При прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

где S - путь, пройденный телом, t - время прохождения пути. Средства измерения: измерительная лента (линейка), метроном (секундомер).

Лабораторная установка и порядок выполнения работы подробно описаны в учебнике.

№ опыта

t, с

S, м

1

6

0,5

0,028

2

5,5

0,5

0,033

3

5

0,49

0,039

4

5,5

0,49

0,032

5

6,5

0,51

0,024

среднее значение

5,7

0,5

0,031

Вычисления:

Вычисление погрешностей

Точность приборов: Измерительная лента:

Секундомер:

Вычислим абсолютные погрешности:

Вычислим относительную погрешность:

Абсолютная погрешность косвенного измерения:

Найденное в результате работы ускорение можно записать так:

но при данной абсолютной погрешности последняя цифра в значении аср значения не имеет, поэтому запишем так:

4. Задание на дом: А.В.Фирсов п.5, повтор. п.1-4

Наглядные пособия к занятию: учебник

Подпись преподавателя

infourok.ru

Физматика Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении»

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ → номер 1

Цель работы: вычислить ускорение, с которым скатывается шарик по наклонному желобу. Для этого измеряют длину перемещения s шарика за известное время t. Так как при равноускоренном движении без начальной скорости

То, измерив s и t, можно найти ускорение шарика. Оно равно:

Никакие измерения не делаются абсолютно точно. Они всегда производятся с некоторой погрешностью, связанной с несовершенством средств измерения и другими причинами. Но и при наличии погрешностей имеется несколько способов проведения достоверных измерений. Наиболее простой из них — вычисление среднего арифметического из результатов нескольких независимых измерений одной и той же величины, если условия опыта не изменяются. Это и предлагается сделать в работе.

Средства измерения: 1) измерительная лента; 2) метроном.

Материалы: 1) желоб; 2) шарик; 3) штатив с муфтами и лапкой; 4) металлический цилиндр.

Порядок выполнения работы

1. Укрепите желоб с помощью штатива в наклонном положении под небольшим углом к горизонту (рис. 175). У нижнего конца желоба положите в него металлический цилиндр.

2. Пустив шарик (одновременно с ударом метронома) с верхнего конца желоба, подсчитайте число ударов метронома до столкновения шарика с цилиндром. Опыт удобно проводить при 120 ударах метронома в минуту.

3. Меняя угол наклона желоба к горизонту и производя небольшие передвижения металлического цилиндра, добивайтесь того, чтобы между моментом пуска шарика и моментом его столкновения с цилиндром было 4 удара метронома (3 промежутка между ударами).

4. Вычислите время движения шарика.

5. С помощью измерительной ленты определите длину перемещения s шарика. Не меняя наклона желоба (условия опыта должны оставаться неизменными), повторите опыт пять раз, добиваясь снова совпадения четвертого удара метронома с ударом шарика о металлический цилиндр (цилиндр для этого можно немного передвигать).

6. По формуле

Найдите среднее значение модуля перемещения, а затем рассчитайте среднее значение модуля ускорения:

7. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

Номер опыта

S, м

Sср, м

Число

Ударов

Метро

Нома

T, с

Aср, м/с2

При прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

Где S — путь, пройденный телом, t — время прохождения пути. Средства измерения: измерительная лента (линейка), метроном (секундомер).

Лабораторная установка и порядок выполнения работы подробно описаны в учебнике.

№ опыта

T, с

S, м

1

6

0,5

0,028

2

5,5

0,5

0,033

3

5

0,49

0,039

4

5,5

0,49

0,032

5

6,5

0,51

0,024

Среднее значение

5,7

0,5

0,031

Вычисления:

Вычисление погрешностей

Точность приборов: Измерительная лента:

Секундомер:

Вычислим абсолютные погрешности:

Вычислим относительную погрешность:

Абсолютная погрешность косвенного измерения:

Найденное в результате работы ускорение можно записать так:

Но при данной абсолютной погрешности последняя цифра в значении аср значения не имеет, поэтому запишем так:

physmatica.ru

Лабораторная работа 1 Исследование равноускоренного движения

Изучение законов падения на машине Атвуда

Лабораторная работа 8 Изучение законов падения на машине Атвуда ЦЕЛЬ РАБОТЫ 1. Определить ускорение тела;. Проверить второй закон Ньютона; 3. Определение ускорения свободного падения. ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лабораторная работа 8 Изучение законов падения на машине Атвуда ЦЕЛЬ РАБОТЫ 1. Определить ускорение тела;. Проверить второй закон Ньютона; 3. Определение ускорения свободного падения. ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лабораторная работа 113

Лабораторная работа 113 Изучение законов равномерного и равноускоренного движения. Цель работы : изучение законов равномерного и равноускоренного движения на машине Атвуда. Краткая теория работы. Машина

Лабораторная работа 113 Изучение законов равномерного и равноускоренного движения. Цель работы : изучение законов равномерного и равноускоренного движения на машине Атвуда. Краткая теория работы. Машина

Задания к контрольной работе

Задания к контрольной работе Содержание контрольных работ составляют задания с выбором ответа, теоретический вопрос и расчётная задача. Учитывая результаты исследований по психологии, а также опыт работы

Задания к контрольной работе Содержание контрольных работ составляют задания с выбором ответа, теоретический вопрос и расчётная задача. Учитывая результаты исследований по психологии, а также опыт работы

Лабораторная работа 2

Лабораторная работа Определение момента инерции системы тел Цель работы: экспериментальное определение момента инерции системы тел и сравнение полученного результата с теоретически рассчитанным значением

Лабораторная работа Определение момента инерции системы тел Цель работы: экспериментальное определение момента инерции системы тел и сравнение полученного результата с теоретически рассчитанным значением

Лабораторная работа 4

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра экспериментальной и общей физики Лабораторная работа 4 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ПРИ СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ ТЕЛ» Лаборатория 210 Лабораторная работа 4

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра экспериментальной и общей физики Лабораторная работа 4 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ПРИ СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ ТЕЛ» Лаборатория 210 Лабораторная работа 4

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра физики Т.М. Чмерева М.Р. Ишмеев МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к лабораторной работе 104

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра физики Т.М. Чмерева М.Р. Ишмеев МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к лабораторной работе 104

1.Образец возможного выполнения

1. Определение частоты свободных колебаний нитяного маятника Используя штатив с муфтой и лапкой, груз с прикреплѐнной к нему нитью, метровую линейку и секундомер, соберите экспериментальную установку для

1. Определение частоты свободных колебаний нитяного маятника Используя штатив с муфтой и лапкой, груз с прикреплѐнной к нему нитью, метровую линейку и секундомер, соберите экспериментальную установку для

ε =, (6.2) I M = r, (6.3)

Методические указания к выполнению лабораторной работы 1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА * * Аникин А.И. Механика: методические указания к выполнению лабораторных работ по физике. Архангельск:

Методические указания к выполнению лабораторной работы 1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА * * Аникин А.И. Механика: методические указания к выполнению лабораторных работ по физике. Архангельск:

Граница знания незнания

Урок физики для учащихся 9 класса по теме «Свободное падение тел» Учитель Киркова Светлана Ивановна Единица содержания: освоить прием сравнения, как способ введение понятия «свободное падение тел». Цель

Урок физики для учащихся 9 класса по теме «Свободное падение тел» Учитель Киркова Светлана Ивановна Единица содержания: освоить прием сравнения, как способ введение понятия «свободное падение тел». Цель

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лабораторная работа 3

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра экспериментальной и общей физики Лабораторная работа 3 «ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПАДЕНИЯ НА МАШИНЕ АТВУДА» Лаборатория 210 Лабораторная работа 3 ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПАДЕНИЯ

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра экспериментальной и общей физики Лабораторная работа 3 «ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПАДЕНИЯ НА МАШИНЕ АТВУДА» Лаборатория 210 Лабораторная работа 3 ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПАДЕНИЯ

Лабораторная работа 3 МАШИНА АТВУДА

Лабораторная работа 3 МАШИНА АТВУДА. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью данной лабораторной работы являются теоретическое изучение и экспериментальная проверка основных закономерностей кинематики и динамики поступательного

Лабораторная работа 3 МАШИНА АТВУДА. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью данной лабораторной работы являются теоретическое изучение и экспериментальная проверка основных закономерностей кинематики и динамики поступательного

Кинематика 1 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Кинематика 1 1 Точка движется по окружности радиусом 2 м, и ее перемещение равно по модулю диаметру. Путь, пройденный телом, равен 1) 2 м 2) 4 м ) 6,28 м 4) 12,56 м 2 Камень брошен из окна второго этажа

Кинематика 1 1 Точка движется по окружности радиусом 2 м, и ее перемещение равно по модулю диаметру. Путь, пройденный телом, равен 1) 2 м 2) 4 м ) 6,28 м 4) 12,56 м 2 Камень брошен из окна второго этажа

М.М. Кумыш, А.Л. Суркаев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ- РЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ- РЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лабораторная работа 5

Лабораторная работа 5 ИЛЫ ОПОТИВЛЕНИЯ Цель работы: Экспериментальным путем проверить выполнение третьего закона Ньютона и исследовать силы сопротивления (силу трения, силу инерции и силу Архимеда). Оборудование

Лабораторная работа 5 ИЛЫ ОПОТИВЛЕНИЯ Цель работы: Экспериментальным путем проверить выполнение третьего закона Ньютона и исследовать силы сопротивления (силу трения, силу инерции и силу Архимеда). Оборудование

F 2 , (8.1) F σ. = = l SE E

Методические указания к выполнению лабораторной работы 1.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА * * Аникин А.И. Механика: методические указания к выполнению лабораторных работ по физике. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2008.

Методические указания к выполнению лабораторной работы 1.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА * * Аникин А.И. Механика: методические указания к выполнению лабораторных работ по физике. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2008.

ЦДО «Уникум» РУДН ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ

ЦДО «Уникум» РУДН ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ Задание 1. Дальность полета снаряда, летящего по навесной траектории, равна максимальной высоте подъема. Какова максимальная высота настильной траектории при той же

ЦДО «Уникум» РУДН ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ Задание 1. Дальность полета снаряда, летящего по навесной траектории, равна максимальной высоте подъема. Какова максимальная высота настильной траектории при той же

I = M, (5.1) ε ( ) , (5.2) τ =, (5.3)

Методические указания к выполнению лабораторной работы 1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ МАЯТНИКА ОБЕРБЕКА * * Аникин А.И. Механика: методические указания к выполнению лабораторных работ по физике. Архангельск:

Методические указания к выполнению лабораторной работы 1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ МАЯТНИКА ОБЕРБЕКА * * Аникин А.И. Механика: методические указания к выполнению лабораторных работ по физике. Архангельск:

docplayer.ru

Наклон - желоб - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Наклон - желоб

Cтраница 1

Наклон желоба выбирается в зависимости от рода пористой перегородки и гладкости ее поверхности. Для желоба с твердыми перегородками можно выбрать меньший наклон, так как эти перегородки не прогибаются под действием протекающего газа. [2]

Угол наклона желоба определяют в зависимости от коэффициента трения между поверхностью желоба и материалом и угла естественного откоса материала. [4]

Угол наклона желоба к горизонту должен быть небольшим. [5]

Построив углы У, равные углу наклона желоба, и отложив отрезки еж ( высота желоба), проводят наклонные к концам отрезков в и получают контур заготовки лотка. Хвостовая часть лотка А предназначена для крепления лотка к обрешетке. Затем оставляют припуски на кромки и бортовые отвороты. Правую кромку отгибают под лоток, а из наклонных образуют бортовые отвороты. В заключение борта лотка изгибают под прямым углом. [6]

Коэффициент трения углей необходим для выбора углов наклона желобов при обогащении углей. [7]

Производительность виброжелобов зависит от осадки конуса и угла наклона желобов к горизонту. [8]

В этой связи большое значение приобретает выбор угла наклона желоба осж, значение которого определяют по углу внешнего трения фв материала о желоб. [10]

Поскольку материал, подаваемый из питателя на желоб, имеет начальную скорость, то минимальный угол наклона желоба определится углом трения движения материала срд. [12]

Поскольку материал, подаваемый из питателя на желоб, имеет начальную скорость, то минимальный угол наклона желоба определится углом трения движения материала фд. [14]

Расход воздуха, необходимый для работы аэрожелоба, зависит от физико-механических свойств перемещаемого материала, высоты слоя и угла наклона желоба. Для материалов типа цемента и концентратов руд цветных металлов при высоте слоя материала 50 мм для аэрирования требуется до 3 м3 / мин воздуха на 1 м2 аэрирующей поверхности. [15]

Страницы: 1 2 3

www.ngpedia.ru

Лабораторные работы по физике, 10 класс

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении

Цель работы: измерить ускорение шарика, скатывающегося по наклонному желобу.

Оборудование: металлический желоб, стальной шарик, металлический цилиндр, измерительная лента, секундомер или часы с секундной стрелкой. (Для устойчивости к концам желоба можно приклеить кусочки ластика.)

Описание работы

Движение шарика, скатывающегося по желобу, можно приблизительно считать равноускоренным. При равноускоренном движении без начальной скорости модуль перемещения s, модуль ускорения a и время движения t связаны соотношением s = (at2)/2. Поэтому, измерив s и t, мы можем найти ускорение a по формуле a = (2s)/t2. Чтобы повысить точность измерения, ставят опыт несколько раз, а затем вычисляют средние значения измеряемых величин.

Ход работы

1. Положите желоб на стол, подложив под один из его концов одну или несколько тетрадей. Изменяя угол наклона желоба, добейтесь, чтобы шарик катился по нему достаточно медленно: движение вдоль всего желоба должно занимать не менее 3 с.

Положите в желоб у его нижнего конца металлический цилиндр. Когда шарик, скатившись, ударится о цилиндр, звук удара поможет точнее определить время движения шарика.

2. Отметьте на желобе начальное положение шарика, а также его конечное положение – верхний торец металлического цилиндра.

3. Измерьте расстояние между верхней и нижней отметками на желобе (модуль перемещения шарика s) и результат измерения запишите в таблицу, заголовок которой приведен ниже.

4. Отпустите шарик у верхней отметки без толчка и измерьте время t до удара шарика о цилиндр.

Повторите опыт 5 раз, записывая в таблицу результаты измерений. В каждом опыте пускайте шарик из одного и того же начального положения, а также следите за тем, чтобы верхний торец цилиндра находился у соответствующей отметки.

5. Вычислите tср = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5) / 5 и результат запишите в таблицу.

6. Вычислите ускорение, с которым скатывался шарик: a ≈ (2s)/tср2. Результат вычислений запишите в таблицу.

7. Запишите выводы из эксперимента.

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально

Цели работы: 1) убедиться на опыте, что тело, брошенное горизонтально, движется по параболе; 2) измерить начальную скорость тела, брошенного горизонтально.Оборудование: штатив с муфтой и зажимом, изогнутый желоб, металлический шарик, лист бумаги, лист копировальной бумаги, отвес, измерительная лента.

Описание работыШарик скатывается по изогнутому желобу, верхняя часть которого наклонная, а нижняя – горизонтальная (рис. 1). Оторвавшись от желоба, шарик под действием силы тяжести движется по параболе. Вершина этой параболы находится в точке, где шарик оторвался от желоба.

Выберем систему координат, как показано на рисунке.

При движении по параболе высота h, с которой падает шарик, и дальность полета l связаны соотношением h = (gl2)/(2v02). Отсюда следует, что при одинаковых начальных скоростях отношение высот, с которых падает шарик, должно быть равно отношению квадратов дальности полета.

Измерив h и l, можно найти скорость шарика в момент отрыва от желоба по формуле v0 = l√(g/(2h)).

Ход работы

1. Соберите установку, изображенную на рисунке Л-1. Нижний участок желоба должен быть горизонтальным, а расстояние h от нижнего края желоба до стола должно равняться 40 см. Лапки зажима расположите около верхнего конца желоба.

2. Положите под желобом лист бумаги, придавив его книгой, чтобы он не сдвигался при проведении опытов. Отметьте на этом листе с помощью отвеса точку А, находящуюся на одной вертикали с нижним концом желоба.

3. Поместите шарик в желоб так, чтобы он касался зажима штатива, и отпустите шарик без толчка. Заметьте (примерно) место на столе, куда упадет шарик. На отмеченное место положите лист бумаги, а на него – лист копировальной бумаги рабочей стороной вниз. Придавите эти листы книгой, чтобы они не сдвигались при проведении опытов.

4. Снова поместите шарик в желоб так, чтобы он касался зажима штатива, и отпустите без толчка. Повторите этот опыт 5 раз, следя за тем, чтобы лист копировальной бумаги и находящийся под ним лист не сдвигались. Снимите лист копировальной бумаги, не сдвигая листа под ним, и отметьте точку, расположенную наиболее близко ко всем отпечаткам (выбор этой точки означает усреднение результатов пяти опытов).

Учтите при этом, что некоторые отпечатки могут быть расположены очень близко друг к другу.

5. Измерьте расстояние l от отмеченной точки до точки А.

6. Опустите желоб так, чтобы его нижний край находился на высоте 10 см над столом, и повторите пункты 1–5. Измерьте соответствующее значение дальности полета и вычислите отношения h2/h3 и l1/l2.

7. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу, заголовок которой приведен ниже.

8. Проверьте, выполняется ли соотношение h2/h3 = l12/l22. Запишите расчет и сделайте вывод.

9. По результатам первого опыта вычислите значение v0, используя формулу v0 = l√(g/(2h)). Запишите расчет.

10. Запишите выводы из эксперимента.

3. Измерение жесткости пружины

Цели работы: 1) проверить справедливость закона Гука для пружины динамометра; 2) измерить жесткость этой пружины.

Оборудование: штатив с муфтой и зажимом, динамометр с заклеенной шкалой, набор грузов массой по 100 г, прозрачная линейка.

Описание работыСогласно закону Гука модуль F силы упругости и модуль x удлинения пружины связаны соотношением F = kx. Измерив для конкретного случая F и x, можно найти коэффициент жесткости k по формуле k = F/x.

Ход работы

1. Закрепите динамометр в штативе на достаточно большой высоте над столом.

2. Подвешивая от одного до четырех грузов, вычислите для каждого случая значение силы упругости. Напомним, что в состоянии равновесия действующая на груз со стороны пружины сила упругости уравновешивается силой тяжести: F = mg. Измерьте также соответствующее удлинение пружины x.

3. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу, заголовок которой приведен ниже.

4. Начертите оси координат x и F, выбрав такой масштаб: 1 см удлинения пружины – 2 клетки и 1 Н силы упругости – 2 клетки. Нанесите полученные экспериментальные точки на координатную сетку.

5. С помощью прозрачной линейки проведите отрезок прямой, проходящий через начало координат как можно ближе к каждой из поставленных вами точек.

6. На основании этого построения определите, как зависит сила упругости от удлинения пружины. Запишите вывод.

7. По графику зависимости силы упругости от удлинения пружины найдите жесткость пружины. Для наибольшей точности расчета следует взять точку на графике, наиболее удаленную от начала координат. Запишите расчет и результат.

8. Запишите выводы из эксперимента.

4. Определение коэффициента трения скольжения

Цели работы: 1) исследовать, от каких параметров зависит сила трения скольжения; 2) измерить коэффициент трения скольжения.

Оборудование: деревянная доска (или линейка), брусок, набор грузов массой по 100 г, динамометр.

Описание работы

Если равномерно тянуть брусок с грузом по горизонтальной поверхности, то прикладываемая к бруску горизонтальная сила будет равна по модулю силе трения скольжения Fтр, действующей на брусок со стороны поверхности. Модуль силы трения Fтр связан с модулем силы нормальной реакции N соотношением Fтр = μN. Измерив Fтр и N, можно найти коэффициент трения μ по формуле μ = Fтр/N.

Ход работы1. Измерьте вес бруска.

2. Положите брусок на горизонтальную деревянную поверхность так, чтобы с этой поверхностью соприкасалась самая большая грань бруска. Поставьте на брусок один груз и равномерно тяните брусок по поверхности с помощью динамо- метра, как показано на рисунке 1.

Запишите значение модуля силы нормальной реакции N и соответствующее ему значение модуля силы трения Fтр в таблицу, заголовок которой приведен ниже.

3. Повторите опыт, поставив на брусок два и затем три груза. Запишите результаты в таблицу.

4. Вычислите коэффициент трения между бруском и горизонтальной поверхностью во всех трех случаях (в пределах погрешности опыта результаты должны совпадать). Результаты опыта с тремя грузами обеспечивают наибольшую точность вычисления коэффициента трения. Расчет и результат запишите.

5. Запишите выводы из эксперимента.

5. Изучение закона сохранения энергии в механике

Цель работы: сравнить изменение потенциальной энергии груза с изменением потенциальной энергии пружины.

Оборудование: штатив с муфтой и зажимом, динамометр с фиксатором, груз, прочная нить, измерительная лента или линейка с миллиметровыми делениями.

Описание работы

Груз весом P прикрепляют с помощью нити к крючку пружины динамометра. Затем его поднимают на такую высоту h2 над поверхностью стола, чтобы нить провисала (рис. 3). Когда груз отпускают, он движется вниз и растягивает пружину. Измеряют высоту груза h3 над поверхностью стола, а также удлинение пружины x в тот момент, когда оно максимально (в этот момент скорость груза и, следовательно, его кинетическая энергия равны нулю).

При движении груза вниз его потенциальная энергия уменьшается на |∆Eгр| = P(h2 – h3), зато потенциальная энергия пружины увеличивается на Eпр = (kx2)/2, где k – жесткость пружины, x – максимальное удлинение пружины.

При движении груза вниз часть его потенциальной энергии переходит во внутреннюю вследствие трения в динамометре и сопротивления воздуха, поэтому Eпр < |∆Eгр|.

Потенциальная энергия деформированной пружины Eпр = (Fx)/2; где x – максимальное удлинение пружины, а F – соответствующая ему сила упругости. (При выводе формулы для потенциальной энергии деформированной пружины надо учесть, что среднее значение силы упругости при растяжении пружины равно F/2.) Таким образом, чтобы найти отношение Eпр/|∆Eгр|, надо измерить P, h2, h3, F и x.

Для измерения F, x и h3 необходимо отметить максимальное удлинение пружины. Для этого на стержень динамометра около ограничительной скобы надевают кусочек картона (фиксатор), который может перемещаться вдоль стержня с небольшим трением. При движении груза вниз ограничительная скоба динамометра переместит фиксатор вверх по стержню динамометра. Чтобы измерить максимальную силу упругости, надо затем растянуть динамометр рукой так, чтобы фиксатор оказался снова у ограничительной скобы. По значению максимальной силы упругости F можно определить значения x и h3.

Ход работы

1. Соберите установку, изображенную на рисунке 2.

2. Привяжите груз на нити длиной 12–15 см к крючку динамометра. Закрепите динамометр в зажиме штатива на такой высоте, чтобы груз при максимальном растяжении пружины динамометра не доставал до стола.

3. Приподняв груз так, чтобы нить провисала, установите фиксатор на стержне динамометра около ограничительной скобы (рис. 3, а). Отпустив груз, убедитесь в том, что при максимальном растяжении пружины она не достает до ограничительной скобы (в противном случае при неупругом ударе пружины об ограничительную скобу произойдет превращение значительной части ее механической энергии во внутреннюю). Если это условие не выполняется, уменьшите начальную высоту груза.

4. Поднимите груз и измерьте высоту h2, на которой находится нижняя грань груза.

5. Отпустите груз без толчка. Падая, груз растянет пружину, и фиксатор переместится по стержню вверх. Затем, растянув рукой пружину так, чтобы фиксатор оказался у ограничительной скобы, измерьте F, x и h3.

6. Вычислите: а) вес груза P = mg; б) увеличение потенциальной энергии пружины Eпр = (Fx)/2; в) модуль уменьшения потенциальной энергии груза |∆Eгр| = P(h2 – h3).

7. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу, заголовок которой приведен ниже.

8. Найдите значение отношения Eпр/|∆Eгр| и сравните его с единицей. Расчет и результат запишите.

9. Запишите выводы из эксперимента.

phscs.ru