Анатомический анализ старта пловца с тумбочки. Плавание старт с тумбочки

19. Техника выполнения старта с тумбочки.

При анализе техники старта принято было выделять следующие фазы: исходное положение, подготовительные движения и толчок, полет, вход в воду, скольжение, первые плавательные движения и выход на поверхность воды.

Старт с махом руками вперед. Из исходного положения (туловище наклонено вперед до горизонтального положения), по сигналу пловец сгибает ноги в коленных суставах и подает тело вперед. Руки выполняют мах по направлению вниз-вперед-вверх так, чтобы с серединой этого движения совпало начало толчка ногами.

Старт с круговым махом руками. Исходное положение аналогично предыдущему, но туловище спортсмена больше наклонено вперед. Руки направлены вперед-вверх. Пловец по сигналу выполняет мах руками по направлению вверх-наружу-назад-вперед, больше наклоняя туловище и сгибая ноги в коленных суставах, подает тело вперед. С выносом рук вперед происходит резкое разгибание ног в коленных и голеностопных суставах.

Старт с захватом. В исходном положении ноги находятся на ширине 10—15 см, пальцы стоп захватывают край тумбочки. По команде пловец сгибает ноги в коленных суставах и наклоняет туловище вперед, захватив руками край тумбочки. При этом проекция ОЦМ выходит за пределы переднего края опоры. Хват руками края тумбочки может быть уже или шире положения стоп, сбоку тумбы. По сигналу стартера пловец энергично отталкивается руками от края тумбочки/сгибает ноги в коленных и голеностопных суставах и выводит тело вперед. Руки движутся по направлению вперед-вверх, ноги и тело одновременно выпрямляются вперед-вверх.

Легкоатлетический старт. В исходном положении толчковая нога находится впереди, пальцы захватывают край тумбочки, маховая нога, согнутая в коленном и голеностопном суставах, находится сзади. Туловище спортсмена наклонено вперед, пальцы рук захватывают край тумбочки. По сигналу пловец сгибает руки в локтевых суставах и подтягивает туловище вперед, а стоящая сзади нога присоединяется к толчковой ноге для выполнения отталкивания.

Старт «пружиной». Его особенностями являются низкая стартовая поза, мощный толчок. Руки спортсмена в момент отталкивания и полета остаются сзади (у туловища) и переводятся вперед лишь перед касанием воды. Вылет производится по более высокой траектории. Для выполнения этого варианта старта пловцу необходима хорошая координация движений.

Старт «в группировке». Из исходного положения спортсмен выполняет толчок под углом 28—30°. В фазе полета происходит сгибание ног в тазобедренных суставах до угла 32°, в коленных — до 20° с последующим их разгибанием. Сгибание применяется для создания дополнительного момента вращения в воздухе с целью входа в воду как бы «в одну точку». Угол входа в воду — 28—30.

20. Техника выполнения старта из воды.

Старт из воды. Старт из воды выполняется при плавании на спине. После первой предварительной команды спортсмены прыгают в воду и занимают место у стартовых поручней лицом к стартовой тумбочке. Они берутся почти прямыми руками за поручни хватом сверху на ширине плеч. Ноги сгибаются, колени остаются между руками, стопы на одинаковом уровне ставятся на стенку бортика. Согласно правилам, пальцы стоп не должны быть выше уровня поверхности воды.

Исходное положение. Принимается по предварительной команде: «На старт!». Пловец подтягивает себя к поручням, сгибая руки, подбородок берется на грудь. Пловец фиксирует себя в положении плотной группировки.

Отталкивание с махом руками. Движение длится до момента отрыва стоп от стенки бассейна, начинается с энергичного отталкивания ногами. Это главная рабочая фаза. Ее эффективность определяется строгим согласованием движений ногами, верхней частью туловища, быстрыми маховыми движениями руками и движением головой назад. Пловец посылает плечевой пояс, а за ним туловище и таз по пологой дугообразной траектории вверх-вперед и прогибается.

Выполняется вдох.

Ноги выпрямляются в тот момент, когда завершается энергичный мах руками, руки вытянуты вперед, голова находится между руками, тело выпрямлено, стопы ног завершают разгибание.

Полет. Фаза длится от момента отрыва стоп от стенки до момента касания воды кистями рук.

Полет осуществляется по пологой дугообразной траектории.

Тело в полете еще больше прогибается, голова еще больше откидывается назад и перед входом в воду оказывается строго между руками. Таз находится в высоком положении.

Вход в воду длится до полного погружения в воду. Тело пловца напряжено и находится в обтекаемом положении.

Фаза скольжения. Фаза длится от момента полного погружения в воду до момента появления головы на поверхности воды.

Скольжение непродолжительное. Пловец слегка берет подбородок на грудь, это способствует движению тела вперед-вверх и приближению головы и плечевого пояса к поверхности воды. С окончанием первого гребка пловец выходит на поверхность. В дальнейшем начинается преодоление гладкой части дистанции.

studfiles.net

Плавание. Старт с тумбочки

Плавание. Старт с тумбочки

Геленджикский филиал ГБПОУ КК «КТЭК»

Преподаватель физической культуры

Ю.А. Колесников

Старт с тумбочки

Что же именно старт на груди собой представляет. Коротко говоря, спортсмены-пловцы совершают прыжки в воду с тумбочки с последующим скольжением и переходом непосредственно к плаванию. Выполняется старт с тумбочки 2-мя базовыми способами — классическим и легкоатлетическим . Выбор способа старта определяется индивидуальными анатомическими особенностями спортсмена и его двигательными способностями.

Основной момент, отличающий классический старт от легкоатлетического, состоит в том, что в первом энергичный толчок от тумбочки совершается сразу обеими ногами. Во втором случае первой от тумбочки отталкивается нога, стоящая сзади, тело пловца выпрямляется, и после этого отталкивается нога, стоящая впереди.

Сразу после выстрела или команды «Марш!» начинается подготовительный этап старта: корпус и ноги пловца подаются вперёд. Пальцы ног всё ещё захватывают край тумбочки. Одновременно начинается работа рук: при использовании пловцом классического варианта старта, его руки отпускают край тумбочки. Спортсмены, использующие маховое движение, выполняют руками мах вниз-вперёд. Ноги в коленях сгибаются до угла около 90°.

Следует вдох , пловцы поднимаются на носки. Ноги начинают распрямляться, руки идут вперёд. Тело всё больше падает вниз и вперёд. Начинается толчок. Напомню, что спортсмены, практикующие легкоатлетический старт в плавании, сначала отрывают от тумбочки сзади стоящую ногу. В «классике» пловцы мощно отталкиваются от тумбочки сразу обеими ногами. При задействовании маха руками толчок начинается в момент прохождения рук мимо коленей спортсмена.

Непосредственно сам толчок — ускоренное выпрямление ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, заканчивающееся энергичным распрямлением тела, отрывом ног от стартовой тумбочки и полётом в воздухе. Ещё раз напоминаю — у «легкоатлетов» толчок завершается отрывом от тумбочки впереди стоящей ноги. У пловцов, использующих старт в плавании с тумбочки, так называемый «угол вылета» равен 17-25°. В процессе полёта спортсмен задерживает дыхание. Его тело вытянуто, включая пальцы ног. Руки направлены вперёд и обращены ладонями вниз, кисти располагаются одна на другой. Тело движется по дуговой траектории. Дальность полёта, как правило, составляет 3.4-4 метра, не более.

Вход в воду происходит под углом от 20° до 30°. Оптимальный угол вхождения тела пловца в воду — 27-30°. Это обеспечивает минимальную глубину погружения — 40-60 см, наивысшую скорость и длину скольжения.

Если же угол входа будет большим, то последующее скольжение будет направлено вглубь, что приведёт к потере времени на выходе к поверхности. При меньшем угле входа может произойти, так сказать, удар тела пловца о воду. Это, в свою очередь, ведёт к потере энергии.

Само скольжение выполняется по базовой схеме: голова находится между традиционно сложенными и вытянутыми вперёд руками, тело распрямлено, пальцы ног оттянуты. Глубина — 40-60 см. Её можно регулировать положением ладоней и тела.

Выполненные подобным образом прыжки в воду с тумбочки представляют собой правильную технику старта в плавании на груди. Но здесь есть ещё один немаловажный момент — каким бы ни было исходное положение пловца в момент старта, вход его тела в воду должен полностью происходить через одну точку.

После скольжения (6-8 м) спортсмены переходят непосредственно к плаванию. Процесс перехода определяется стилем плавания. В кроле, как и в баттерфляе, сначала начинают работать ноги, а когда тело пловца приблизится к поверхности воды, начинаются рабочие движения рук, и осуществляется первый вдох.

В брассе сначала начинают работать руки. Первый гребок производится ещё при нахождении тела на глубине и выполняется до уровня бёдер. Второй — обычный гребок на поверхности воды. Во время его выполнения осуществляется первый вдох.

Правильно поставленная и отточенная техника старта в плавании играет огромную роль. В самом начале уже было сказано, что от того, насколько грамотно выполнен старт с тумбочки и вхождение в воду, во многом зависит скорость, с которой пловцы начинают заплыв.

multiurok.ru

Плавание. Старт с тумбочки

Плавание. Старт с тумбочки

Геленджикский филиал ГБПОУ КК «КТЭК»

Преподаватель физической культуры

Ю.А. Колесников

Старт с тумбочки

Что же именно старт на груди собой представляет. Коротко говоря, спортсмены-пловцы совершают прыжки в воду с тумбочки с последующим скольжением и переходом непосредственно к плаванию. Выполняется старт с тумбочки 2-мя базовыми способами — классическим и легкоатлетическим . Выбор способа старта определяется индивидуальными анатомическими особенностями спортсмена и его двигательными способностями.

Основной момент, отличающий классический старт от легкоатлетического, состоит в том, что в первом энергичный толчок от тумбочки совершается сразу обеими ногами. Во втором случае первой от тумбочки отталкивается нога, стоящая сзади, тело пловца выпрямляется, и после этого отталкивается нога, стоящая впереди.

Сразу после выстрела или команды «Марш!» начинается подготовительный этап старта: корпус и ноги пловца подаются вперёд. Пальцы ног всё ещё захватывают край тумбочки. Одновременно начинается работа рук: при использовании пловцом классического варианта старта, его руки отпускают край тумбочки. Спортсмены, использующие маховое движение, выполняют руками мах вниз-вперёд. Ноги в коленях сгибаются до угла около 90°.

Следует вдох , пловцы поднимаются на носки. Ноги начинают распрямляться, руки идут вперёд. Тело всё больше падает вниз и вперёд. Начинается толчок. Напомню, что спортсмены, практикующие легкоатлетический старт в плавании, сначала отрывают от тумбочки сзади стоящую ногу. В «классике» пловцы мощно отталкиваются от тумбочки сразу обеими ногами. При задействовании маха руками толчок начинается в момент прохождения рук мимо коленей спортсмена.

Непосредственно сам толчок — ускоренное выпрямление ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, заканчивающееся энергичным распрямлением тела, отрывом ног от стартовой тумбочки и полётом в воздухе. Ещё раз напоминаю — у «легкоатлетов» толчок завершается отрывом от тумбочки впереди стоящей ноги. У пловцов, использующих старт в плавании с тумбочки, так называемый «угол вылета» равен 17-25°. В процессе полёта спортсмен задерживает дыхание. Его тело вытянуто, включая пальцы ног. Руки направлены вперёд и обращены ладонями вниз, кисти располагаются одна на другой. Тело движется по дуговой траектории. Дальность полёта, как правило, составляет 3.4-4 метра, не более.

Вход в воду происходит под углом от 20° до 30°. Оптимальный угол вхождения тела пловца в воду — 27-30°. Это обеспечивает минимальную глубину погружения — 40-60 см, наивысшую скорость и длину скольжения.

Если же угол входа будет большим, то последующее скольжение будет направлено вглубь, что приведёт к потере времени на выходе к поверхности. При меньшем угле входа может произойти, так сказать, удар тела пловца о воду. Это, в свою очередь, ведёт к потере энергии.

Само скольжение выполняется по базовой схеме: голова находится между традиционно сложенными и вытянутыми вперёд руками, тело распрямлено, пальцы ног оттянуты. Глубина — 40-60 см. Её можно регулировать положением ладоней и тела.

Выполненные подобным образом прыжки в воду с тумбочки представляют собой правильную технику старта в плавании на груди. Но здесь есть ещё один немаловажный момент — каким бы ни было исходное положение пловца в момент старта, вход его тела в воду должен полностью происходить через одну точку.

После скольжения (6-8 м) спортсмены переходят непосредственно к плаванию. Процесс перехода определяется стилем плавания. В кроле, как и в баттерфляе, сначала начинают работать ноги, а когда тело пловца приблизится к поверхности воды, начинаются рабочие движения рук, и осуществляется первый вдох.

В брассе сначала начинают работать руки. Первый гребок производится ещё при нахождении тела на глубине и выполняется до уровня бёдер. Второй — обычный гребок на поверхности воды. Во время его выполнения осуществляется первый вдох.

Правильно поставленная и отточенная техника старта в плавании играет огромную роль. В самом начале уже было сказано, что от того, насколько грамотно выполнен старт с тумбочки и вхождение в воду, во многом зависит скорость, с которой пловцы начинают заплыв.

multiurok.ru

Техника стартов в спортивном плавании

Техника стартов в спортивном плавании

В спортивном плавании старты выполняют с тумбочки и из воды (при плавании на спине). По команде стартера «приготовиться» или «занять свои места» пловцы становятся на тумбочку или входят в воду (при плавании на спине).

Так же, как и при поворотах, при стартах для улучшения анализа движений их условно делят на фазы (части):

- 1-я фаза — исходное положение;

- 2-я фаза — толчок;

- 3-я фаза — полет;

- 4-я фаза — вход в воду;

- 5-я фаза скольжение;

- 6-я фаза — первые плавательные движения под водой;

- 7-я фаза — выход на поверхность воды.

Старт с тумбочки

Современные варианты старта сформировались в результате многолетнего развития техники движений, изменения условий проведения соревнований, повышения скорости плавания.

Развитие техники стартового прыжка происходит за счет уменьшения продолжительности и оптимизации всех его фаз. В настоящее время чаще других используются следующие разновидности старта.

Старт с махом вперед

рис. 4.9 Старт с тумбочки

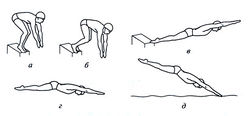

рис. 4.9 Старт с тумбочки Из исходного положения туловище наклонено вперед до горизонтального положения, стопы на ширине 0,1 —0,15 м, ноги согнуты в коленных суставах до угла 150—170°, руки отведены назад. По сигналу стартера пловец быстро приседает (рис. 4.9, а). После того, как ноги будут согнуты в коленных суставах до 90°, начинается отталкивание (рис. 4.9, б). В начале приседания пловец делает замах руками кверху. Отталкивание выполняется за счет энергичного разгибания ног в суставах и маха руками по направлению вниз-вперед-вверх (рис. 4.9, в). Толчок выполняяется вверх-вперед. При слишком большом увеличении угла выталкивания уменьшается поступательная скорость полета тела, а результат старта ухудшается. Значительное уменьшение угла выталкивания сокращает дальность полета, что приводит к раннему входу в воду и ухудшает результат.

В полете тело вытянуто, напряжено, руки вытянуты вперед, голова между ними, ноги вытянуты, голова между руками (рис. 4.9, г). Сгибание тела в тазобедренных суставах в момент входа в воду приводит к снижению поступательной скорости на 10—12 %. Глубина скольжения 40—60 см. При входе в воду тело пловца вытянуто и напряжено (рис. 4.9, д). Поднимание головы кверху в момент скольжения приведет к уменьшению поступательной скорости (вследствие увеличения лобового сопротивления) на 23 %, а опускание головы — на 8 %.

Старт с захватом края тумбочки

В исходном положении ноги находятся на ширине 10—15 см, пальцы стоп захватывают край тумбочки. По команде «На старт» или первому свистку судьи пловец сгибает ноги в коленных суставах и наклоняет туловище вперед, захватив руками край тумбочки. Хват руками тумбочки может быть шире или уже положения стоп или обе руки располагаются сбоку от стоп. По сигналу стартера «Марш» или зуммера пловец сгибает ноги в коленных и голеностопных суставах и энергично отталкивается руками от края тумбочки, выводя тело вперед. Затем руки движутся по направлению вперед-вверх, ноги и тело одновременно выпрямляются в том же направлении. Для выполнения этого варианта старта необходима специально оборудованная тумбочка.

Старт волной из легкоатлетической стойки

Пловец принимает исходное положение, как при легкоатлетическом старте. По сигналу стартера отталкивается от тумбочки, смещая тело вперед. Движение тела вперед продолжается и в конце толчка ногами, руки приближаются к туловищу. С окончанием толчка ногами руки разгибаются в локтевых суставах и касаются туловища. В верхней части траектории полета ноги сгибаются в тазобедренных суставах, прямые руки начинают движение вперед, туловище занимает горизонтальное положение. Во второй части полета тело продолжает сгибание, а руки выводятся вперед в плоскость туловища. Перед погружением в воду туловище и руки располагаются под углом 50—55° к поверхности воды. При входе в воду начинается разгибание ног в тазобедренных суставах, при этом угол входа тела в воду уменьшается. По мере погружения За счет прогибания поясничного отдела позвоночника туловище старается занять горизонтальное положение, а ноги удерживаются от падения вниз.

После скольжения плавательные движения под водой, различные для разных способов плавания, выполняются в зависимости от того, как они регламентированы правилами соревнований.

Плавательные движения во всех способах плавания, кроме брасса, разрешается выполнять только до отметки 15 м от стартовой стенки бассейна. В кроле на груди они делаются ногами или кролем, или дельфином и по мере приближения тела к поверхности воды выполняются движения руками — вначале одной, а затем другой. При плавании на спине первые движения под водой выполняются ногами и туловищем способом дельфин. Голова пловца должна показаться на поверхности воды не далее этой отметки и затем начинаются гребковые движения руками. Первые плавательные движения дельфином те же, что и на спине, только при этом пловцы могут находиться на груди или на боку, не поворачиваясь спиной вниз. В четвертой фазе старта при плавании брассом спортсмен может сделать под водой первый цикл движений с гребком рук до бедер, но после начала второго цикла, когда кисти рук во время гребка займут наиболее широкое положение, голова должна показаться на поверхности воды.

Старт из воды

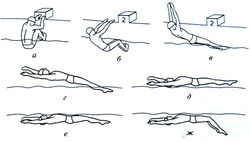

Рис. 4.10. Техника старта из воды (пояснения в тексте)

Рис. 4.10. Техника старта из воды (пояснения в тексте) Согласно правилам соревнований, по предварительной стартовой команде «Участникам занять места» или со звуковым сигналом, подаваемым свистком, пловцы прыгают в воду и занимают исходной положение у стартового поручня лицом к тумбочке. По команде «На старт!» или второму свистку они берутся руками за поручни, упираясь стопами о стенку (рис. 4.10, а).

В настоящее время для принятия стартовой позы используются: широкая и узкая постановка ног на стенку; широкий и узкий хват руками стартовых поручней. Наиболее перспективным является вариант старта, при котором уменьшается сопротивление воды за счет увеличения времени полета, высокого выхода тела из воды, с прогнутым положением туловища и входом в воду под большим углом.

Для того чтобы в исходном положении перед толчком тело находилось в более высоком положении, руки сгибаются в локтях. По команде «Марш!» (сирене) пловец отталкивается от стенки бассейна ногами, а затем отпускает руки. Разгибание ног при согнутых руках, держащих поручни, позволяет еще более сместить тело вверх и затем из более высокой позиции произвести отталкивание. После этого руки освобождаются от поручня и маховым движением, разогнутые в локтях перемещаются вверх в стороны за голову (рис. 4.10, б, в).

Одновременно с выпрямлением ног руки заканчивают движение в положении за головой, тело прогнуто в грудной и поясничной частях. В воду входят вначале кисти, затем плечи и потом таз пловца (рис. 4.10, г, д). При старте на спине не всем спортсменам удается сделать отталкивание, при котором все тело находилось бы в полете. У большинства пловцов во время полета стопы ног остаются в воде. При входе рук и туловища в воду стопы выходят из воды, а затем вслед за бедрами они входят в воду в то место, куда вошло туловище и бедра пловца. Показателем хорошего старта является высокая начальная скорость скольжения, а также отсутствие или малое количество брызг.

Плавательные движения после скольжения начинают ноги. Они выполняют энергичные, но менее размашистые, чем при обычном плавании дельфином, движения (рис. 4.10, е, ж). Это вызвано тем, что в положении на спине при движении ног дельфином создается более высокая движущая сила, чем при движении ног кролем.

Изучение стартов с тумбочки

Изучение стартов с тумбочек на начальных этапах вызывает некоторые трудности. Прежде чем приступить к освоению стартов с тумбочки, необходимо освоить учебные прыжки в воду (соскоки, спады, учебные полуобороты), а также имитационные упражнения на суше.

Упражнения. 1. ИП стоя на краю бортика бассейна лицом к воде (передняя стойка). Делают движение одной ногой вперед с одновременным смещением вперед туловища. Голова при этом не должна наклоняться лицом вниз, взгляд должен быть устремлен вперед. При соскОке толчок ногой не делается, а нога в конце движения тела вперед приставляется к той, которая находится впереди. Это упражнение делается с разной высоты.

2. ИП стоя на краю бортика спиной к воде, пятки и половина стопы свисают над водой (задняя стойка). Как и в предыдущем упражнении, делается шаг одной ногой назад с движением туловища. Затем, после окончания шагового движения, приставляется опорная нога без толчкового усилия о бортик. Занимающийся входит ногами в воду, голова лицом вперед. Соскок из задней стойки так же, как и в первом упражнении, выполняется с постепенным увеличением высоты.

Изучение старта прыжком с тумбочки начинается после того, как занимающиеся научатся плавать, а обучение старту из воды — после овладения скольжением на спине. Изучению техники старта предшествует выполнение ряда подводящих упражнений, которые способствуют лучшему овладению его техникой, а также учебных прыжков в воду: кувырков, соскоков, спадов, учебных полуоборотов.

Обучение старту прыжком с тумбочки начинается с объяснения и показа техники. После этого выполняются соответствующие упражнения на суше, а затем старт разучивают на занятиях в воде.

К упражнениям на суше относится изучение: а) исходного положения; б) толчка с махом рук; в) положения в воздухе. На занятиях в воде техника старта изучается с помощью описанных ниже упражнений.

Рассмотрим упражнения для изучения и освоения техники старта прыжком с тумбочки.

Рис. 6.19. Упражнение для обучения старта с тумбочки (пояснения в тексте)

Рис. 6.19. Упражнение для обучения старта с тумбочки (пояснения в тексте) Упражнение № 1. ИП стоя на краю бортика бассейна лицом к воде (передняя стойка). Делают движение одной ногой вперед с одновременным смещением вперед туловища. Голова при этом не должна наклоняться лицом вниз, взгляд должен быть устремлен вперед. Толчок ногой не делается, а нога в конце движения тела вперед приставляется к той, которая находится впереди. Это упражнение делается с разной высоты.

Упражнение № 2. ИП стоя на краю бортика бассейна лицом к воде (передняя стойка). Делают толчок вперед двумя ногами с одновременным смещением вперед туловища. Голова при этом не должна наклоняться лицом вниз, взгляд должен быть устремлен вперед. Затем соскоки выполняются с разным положением рук, в различных положениях (группировке, согнувшись).

Упражнение № 3. ИП стоя на краю бортика спиной к воде, пятки и половина стопы свисают над водой (задняя стойка). Как и в предыдущем упражнении, делается шаг одной ногой назад с движением туловища. Затем, после окончания шагового движения, приставляется опорная нога. Занимающийся входит ногами в воду, голова лицом вперед. Соскок из задней стойки так же, как и в первом упражнении, выполняется с постепенным увеличением высоты.

Упражнение № 4. ИП стоя на краю бортика спиной к воде (задняя стойка). Делают толчок вперед двумя ногами с одновременным смещением вперед туловища. Голова при этом не должна наклоняться лицом вниз, взгляд должен быть устремлен вперед. Затем соскоки выполняются с разным положением рук, в различных положениях (группировке, согнувшись).

Упражнение № 4. Сесть на борт, поставив ноги на край пенного корытца. Принять положение в группировке, не раскрываясь, упасть в воду (выполнить кувырок).

Упражнение № 5. Сесть на борт, поставив ноги на край пенного корытца. Поднять руки вверх ладонями вперед, голову опустить вперед. Не изменяя положения рук и головы, наклониться вперед, приближаясь грудью к бедрам (рис. 6.19, а). После этого, теряя равновесие, опуститься в воду руками вперед, разгибая ноги, оттолкнуться от борта. При входе в воду выпрямиться и в этом положении скользить в воде до всплытия на поверхность.

Упражнение № 6. Встать на борт, пальцами ног обхватить его край. Поднять руки вверх ладонями вперед, прижать подбородок к груди. Не изменяя положения рук и головы, выполнить полуприсед и наклониться вперед, касаясь грудыо бедер (рис. 6.19, б). После этого, теряя равновесие, упасть в воду руками вперед, оттолкнувшись от борта разгибанием ног. При входе в воду выпрямиться и скользить в воде до всплытия на поверхность.

Упражнение № 7. Встать на борт, пальцами ног обхватить его край. Поднять руки вверх ладонями вперед. Не изменяя положения рук и головы, наклониться вперед, согнувшись в тазобедренных суставах до прямого угла. Затем, теряя равновесие, не сгибая при этом ног, упасть в воду руками вперед, оттолкнувшись от борта стопами. При входе в воду выпрямиться и скользить в воде до всплывания на поверхность.

То же выполнить со стартовой тумбочки.

Упражнение № 8. Встать на борт, пальцами ног обхватить его край. Наклониться вперед, полностью согнувшись в тазобедренных суставах, до касания руками стоп. Голову прижать подбородком к груди (рис. 6.19, в). Не изменяя принятого положения, теряя равновесие, подать тело вперед за счет разгибания и маха рук вперед—вверх, выпрямиться и, слегка оттолкнувшись стопами от борта, войти в воду руками вперед. Скользить в воде до полного всплывания на поверхность. То же выполнить со стартовой тумбочки.

Упражнение № 9. Принять исходное положение для старта на борту бассейна. Не изменяя принятого положения, подать тело вперед до потери равновесия. В этот момент, энергично разгибаясь в тазобедренных суставах, сделать мах руками вверх—вперед или через стороны—вперед, сильно оттолкнуться ногами, выпрямить тело, соединить руки за головой и войти в воду. Скользить до полной остановки. То же выполнить со стартовой тумбочки.

Упражнение № 10. Выполнение старта с тумбочки без команды и по команде.

Изучение стартов из воды

Рис. 6.20. Упражнение для обучения старта из воды (пояснения в тексте)

Рис. 6.20. Упражнение для обучения старта из воды (пояснения в тексте) Основную сложность при изучении этого старта представляет фаза выхода туловища из воды в прогнутом положении, т.е. с высоким движением поясничной части над водой. Для этого занимающемуся необходимо освоить несколько подготовительных упражнений.

Упражнение № 1. ИП стартовая позиция в воде (рис. 6.20, а). По команде преподавателя отнять руки от поручня и одновременно сделать толчок ногами. При этом тело без фазы полета будет скользить по поверхности воды до полной остановки. Следить, чтобы руки, двигаясь через стороны вперед, заняли удобообтекаемое положение, а голова располагалась между рук (рис. 6.20, б).

Упражнение № 2. ИП стартовая позиция в воде. По команде преподавателя сделать толчок ногами и одновременно отнять руки от поручня и оставить их вдоль туловища. В конце толчка ногами прогнуться в пояснице и постараться коснуться воды вначале плечами или верхней частью спины, а затем тазом.

Упражнение № 3. ИП то же. Но выполнять движения перед отпусканием рук от поручня надо с раскачиванием вверх и вниз. При одном из движений вверх отнять руки от поручня и через мгновение закончить толчок ногами в направлении назад — вверх. Руки оставить вдоль туловища и постараться как можно больше прогнуться в пояснице, добиваясь наиболее высокого положения таза в момент окончания толчка ногами.

Упражнение с раскачиванием перед толчком является стержневым, так как оно позволяет уловить тонкие ощущения согласования отталкивания ногами и момента отпускания рук от поручня потому, что по команде «марш» спортсмен вначале должен за счет усилия рук и разгибания ног приподняться вверх, а затем, отнимая руки от поручня, отталкиваться в нужном направлении, тонко соизмеряя усилия рук и ног в направлении назад и вверх.

Упражнение № 4. Данное упражнение усложняется движением рук через стороны вперед. Из ИП стартовая позиция в воде движения выполняются с менее выраженными раскачиваниями вверх и вниз с последующим разгибанием ног и затем отниманием рук от поручня. Постепенно занимающийся переходит к выполнению полета с высоко поднятым туловищем без раскачивания.

Читайте также

sportguardian.ru

32.Методика обучения технике движений руками при плавании брассом на груди.

Упражнения для изучения техники движения рук и дыхания Упражнения, выполняемые стоя на дне бассейна (или на суше).

1. И.п. – стоя на дне, ноги на ширине плеч, наклониться вперед и вытя-нуть руки вверх (плечи и подбородок положить на воду). 1 – развести руки в стороны (чуть шире плеч), 2 – выполнить круговые движения предплечьями в стороны – вниз (локти не опускать), 3 – соединить локти перед грудью и вывес-ти руки вперед-вверх.

2. Движения руками брассом, но с дыханием. Одновременно с началом гребка сделать вдох, с выпрямлением рук вперед и паузой – выдох.

Упражнения, выполняемые с подвижной опорой (доска для плавания, по-плавок для ног).

3. Плавание при помощи движений рук брассом с поплавком между но-гами, с высоко поднятой головой (подбородок у поверхности воды) и произ-вольным дыханием.

4. Плавание при помощи движений рук брассом с поплавком между но-гами и с выдохом в воду.

5. И.п. – сидя на доске (таз удерживать под головой, доску ногами не держать), продвижение вперед при помощи движений рук брассом.

6. То же, но спиной вперед. 1 – с наименьшим сопротивлением, развести руки в стороны, 2 – соединить прямые руки перед собой.

Упражнения, выполняемые в без опорном положении.

7. Плавание при помощи движений руками – брассом, ногами – кролем, с произвольным дыханием.

8. То же, но в согласовании с дыханием. Одновременно с началом гребка сделать вдох, с выпрямлением рук вперед и паузой – выдох.

Типичные ошибки:

- излишне широкий гребок руками;

- отсутствие паузы во время скольжения;

- остановка рук в конце гребка (в положении локти в стороны).

Методические указания:

- при выполнении гребка угол между руками должен быть не больше 90о; - выполнять паузу в положении руки вверху;

- в конце гребка быстро убрать локти вниз (перед грудью) и вывести их вперед-вверх.

33.Методика обучения технике общего согласований движений при плавании брассом на груди.

Упражнения для изучения согласования движений Упражнения, выполняемые стоя на дне бассейна (или на суше).

1. И.п. – стоя на дне бассейна, руки вверху. Выполнить гребок руками и возвратить руки в исходное положение, затем выполнить «подтягивание» и «толчок» брассом одной ногой.

2. То же, но в согласовании с дыханием. Вдох выполняется одновременно с началом гребка руками, выдох – во время выведения рук вперед-вверх и толч-ка ногами.

Упражнения, выполняемые в без опорном положении.

3. Плавание брассом с раздельной координацией движений (руки, ноги, пауза «скольжение») с задержкой дыхания и произвольным дыханием.

4. Плавание брассом с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и вытягиваются вверх, ноги начинают подтягивание и тол-чок), с дыханием через 1-3 цикла движений.

5. Плавание брассом со слитной координацией движений (ноги начинают подтягивание в конце гребка руками и выполняют толчок одновременно с вы-прямлением рук вверх и скольжением). Выполнить с произвольным дыханием и выдохом в воду через 1-2 цикла движений.

6. Плавание брассом в полной координации.

34.Методика обучения старту с тумбочки в различных способах плавании.

Стартовый прыжок с тумбочки (применяется при плавании способами: кроль на груди, брасс и дельфин).

Упражнения, сидя на бортике бассейна.

1. И.п. – сидя на бортике. Выполнить упор одной рукой – сделать вдох и по сигналу педагога спрыгнуть в воду вниз ногами.

2. И.п. – то же. Выполнить упор двумя руками – сделать вдох и спрыг-нуть вниз ногами. Быстро повернуться лицом к бортику и дотронуться до него руками.

3. И.п. – сидя на бортике, упереться ногами в стенку или сливной желоб, руки вытянуть вверх – «в стрелку», максимально наклониться вперед («грудь на колени»). Выполнить спад в воду (без толчка ногами).

4. То, же, но с толчком ногами. Упражнения, стоя на бортике бассейна.

5. И.п. – стоя на бортике в полуприседе, зацепившись за него пальцами ног, руки вытянуть вверх – «в стрелку» и наклониться вперед. Перенести вес тела на «полупальцы», потянуться за руками и выполнить спад.

6. То же, но с толчком ногами.

7. И.п – стоя на бортике, зацепившись за него пальцами ног, руки вытя-нуть вверх – «в стрелку» и наклониться вперед. Перенести вес тела на «полу-пальцы», потянуться за руками и выполнить спад (ноги в коленях не сгибать).

8. То же, но с толчком ногами.

9. Принять стартовую позу пловца (старт «с захватом»), медленно падать вниз к воде. Затем быстро выбросить руки вперед-вверх и оттолкнуться ногами от бортика.

10. То же, но (старт «с махом рук»). Упражнения, стоя на стартовой тумбочке. Выполнить упражнения 5-10.

studfiles.net

Старт в плавании | Sportbox.by

Старт в плавании. В настоящее время достигнуть высоких достижений в плавании невозможно, не овладев техникой старта в совершенстве. Поэтому очень важно тренировать и постоянно улучшать свой старт в плавании. Именно для этой цели ниже предоставляется обучение старту, включая различные упражнения, которые помогут вам улучшить свой старт.

Обучение старту в плавании. Выполнять старт с тумбочки сложнее, чем из воды. Но, не смотря на это лучше всего вначале изучать именно старт с тумбочки. Задолго до начала обучения старту в плавании в программу тренировок нужно включать упражнения не суше, близкие по согласованию движений к старту из воды. Для этого подойдут прыжки с места в высоту и в длину, кувырок прыжком и другие упражнения.

Обучение старту в плавании. Выполнять старт с тумбочки сложнее, чем из воды. Но, не смотря на это лучше всего вначале изучать именно старт с тумбочки. Задолго до начала обучения старту в плавании в программу тренировок нужно включать упражнения не суше, близкие по согласованию движений к старту из воды. Для этого подойдут прыжки с места в высоту и в длину, кувырок прыжком и другие упражнения.

Стартовый прыжок лучше всего имитировать при прыжках в высоту, обращая внимание на правильное выполнение начального положения и на согласование движений ног и рук. Вначале после объяснения и показа нужно имитировать старт в плавании (стартовый прыжок) самостоятельно без команды, а освоив все движения – по команде как индивидуально, так и в группах, соревнуясь с партерами в быстроте и качестве выполнения. Такого же правила следует придерживаться, изучая старт в воду.

Многие новички бояться выполнять старт в плавании. Они боятся погружаться в воду не только вниз головой, но и ногами. Именно поэтому перед тем, как обучать детей старту с тумбочки, необходимо ознакомить их с более легкими подготовительными упражнениями. К примеру, прыжки с бортика с опорой на одну из рук, спад и прыжок с бортика, и другие упражнения.

Для обучения старту в плавании, а точнее для того, чтобы обучить тренирующихся хорошему отталкиванию со старта и правильной траектории полета, будет полезно давать им упражнения в прыжке с тумбочки бассейна и с бортика (головой и ногами вниз) через дюралюминиевый или буковый шест, постепенно удаляя его от поверхности воды. Или же от края тумбочки, бортика бассейна.

Упражнения для обучения старта в плавании – старт с тумбочки.

Из начального положения (на суше), которое принимает пловец по команде «на старт», тренирующийся должен имитировать движения при прыжках вверх (в полете руки за головой, ноги вместе).

Спад в воду головой вниз (падение без толчка) с борта бассейна из различных начальных положений: стоя в глубоком наклоне (ноги прямые, кисти касаются стоп, в падении руки за голову). В упоре присев (во время падения руки за голову, ноги выпрямляются). Сидя (стопы упираются в край пенного корытца, руки вытянуты перед собой, ладони направлены в воду). Такие же упражнения, только со стартовой тумбочки. Стартовый прыжок из установленного начального положения, стоя на тумбочке и на борту бассейна; также по команде. Старт с последующим скольжением и первыми плавательными движениями.

Упражнения для обучения старта в плавании – старт из воды.

Выполняем упражнения в воде. Принимаем начальное положение для старта из воды, взявшись за край пенного корытца, за специальные поручни стартовой тумбочки. Старт на спине из указанных начальных положений; также по команде. Старт на спине с дальнейшим скольжением и первыми плавательными движениями.

Изучив старт в плавании можно переходить к обучению поворотов, так как они имеют не менее значимую роль.

Terro, специально для «Сайта о спорте» sportbox.by

Фото: flickr.com; by Christiaan Botha

Вы можете оставить комментарий.

sportbox.by

Анатомический анализ старта пловца с тумбочки.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА

РЕФЕРАТ

ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Тема: Анатомический анализ старта пловца с тумбочки

Выполнила студентка 1 курса

группа 6 АФК(АФВ)

Мубаракшина Д. Ф.

Москва 2015

Содержание

Введение

1 Глава

Эволюция техники

2 Глава

Старт с махом руками вперед

3 Глава

Старт с круговым махом руками

4 Глава

Старт с захватом

5 Глава

Легкоатлетический старт

6 Глава

Старт «пружиной».

7 Глава

Старт «в группировке».

Заключение

Литература

Введение

На дистанциях соревновательного плавания большое значение имеет техника старта. Правильное выполнение старта приносит выигрыш в 0,2—0,4 с. Старт с тумбочки выполняют спортсмены, специализирующиеся в плавании кролем на груди, брассом и дельфином. Старт из воды выполняется при плавании кролем на спине. В научной и методической литературе анализу техники старта и поворотов уделяется большое внимание. Совершенствованию техники этих элементов во многом способствовали исследования и труды Н.А. Бутовича, Р.А. Ныванди, В.А. Парфенова, Д. Амбрустера, Б. Райки, Д. Каунсилмена, Р. Кифута, Д. Мор-гауза, Р. Нельсона, Б. Реффер и других. По технике стартового прыжка написано несколько диссертационных работ: В. А. Парфенов (1959), Р.А. Ныванди (1965), Т.Г. Меньшуткина (1979), Н.Н. Чаплинский (1979), В.А. Аикин (1983). Практический опыт тренеров свидетельствует о качественных и количественных изменениях в технике старта. Однако до сих пор у специалистов и практиков нет единого мнения об эффективности современных вариантов старта, о специфике техники прыжка в зависимости от подготовленности спортсменов и способа плавания, поэтому спортсмены не используют полностью потенциальных возможностей стартовой техники.

1 Глава Эволюция техники

Начало совершенствования техники старта можно отнести к периоду современных Олимпийских игр (1896) и международных соревнований, а также изменению условий проведения соревнований по плаванию — перемещению из открытых водоемов в крытые бассейны. В 20-е гг. XX столетия на технику старта большое влияние оказали соревнования по прыжкам в длину в воду — «пленжинг». Стартовый прыжок выполнялся из исходного положения «стоя в наклоне вперед с захватом пальцами ног края плота, с отведенными назад для замаха руками». Такой вариант старта был отработан неоднократным рекордсменом мира в плавании кролем Д. Вейсмюллером (США). Газеты писали: «Д. Вейсмюллер со старта врезался в воду концами пальцев на расстоянии 3 метров, проплывал под водой на глубине 60 см и выплывал на поверхность воды в б метрах от старта». Советские пловцы в 30-е гг. применяли старт из положения стоя с наклоном туловища вперед и с отведенными назад-вверх руками. Они старались сделать возможно более сильный толчок ногами, чтобы дольше пролететь по воздуху и проскользить под водой. К 50-м гг. техника старта начинает характеризоваться большим разнообразием исходных стартовых поз, различным характером и длительностью подготовительных движений. Призер XV Олимпийских игр Г. Ларссон (Швеция) одним из первых применил старт из низкого положения. Очень сильный наклон туловища и опущенные вниз-вперед руки давали ему возможность быстро выдвинуть плечи вперед и раньше других спортсменов начать толчок ногами. В дальнейшем изменение стартовой позы обусловливалось приближением ОЦМ (общего центра массы) тела к переднему краю тумбочки. Наряду со стартовыми позами, в которых руки были опущены вниз-вперед или отведены назад, стали применяться позы, в которых руки были согнуты в локтях, а кисти приближены к плечам (старт «торпеда»). В 1959 году, в первой диссертационной работе, посвященной изучению техники старта, В. А. Парфенов сравнил практически все применявшиеся в то время варианты. Наиболее эффективным был признан старт махом рук вперед, который применяется пловцами до настоящего времени.

2 Глава Старт с махом руками вперед

Из исходного положения (туловище наклонено вперед до горизонтального положения, стопы на ширине 10—15 см, ноги согнуты в коленных суставах, ОЦМ находится над передним краем опоры, руки отведены назад) по сигналу пловец сгибает ноги в коленных суставах и подает тело вперед. Угол сгибания ног в коленных суставах — 90°. Руки выполняют мах по направлению вниз-вперед-вверх так, чтобы с серединой этого движения совпало начало толчка ногами. В начале 60-х гг. сильнейшие зарубежные спортсмены начали применять вариант старта с круговыми движениями руками.

3 Глава Старт с круговым махом руками

|

|

Исходное положение аналогично предыдущему, но туловище спортсмена больше наклонено вперед. Руки направлены вперед-вверх под углом 40—45° к туловищу. Пловец по сигналу выполняет мах руками по направлению вверх-наружу-назад-вперед, больше наклоняя туловище и сгибая ноги в коленных суставах, подает тело вперед. С выносом рук вперед происходит резкое разгибание ног в коленных и голеностопных суставах. Эффективность этого варианта старта, по мнению известного американского специалиста Дж. Каунсилмена, обусловлена тем, что круг руками (прямыми или согнутыми в локтевых суставах) позволяет сообщить телу большее количество движения и преодолеть большее расстояние в полете. В конце 60-х гг. появилась новая разновидность старта — с захватом руками стартовой тумбочки.

4 Глава Старт с захватом

В исходном положении ноги находятся на ширине 10—15 см, пальцы стоп захватывают край тумбочки. По команде пловец сгибает ноги в коленных суставах и наклоняет туловище вперед, захватив руками край тумбочки. При этом проекция ОЦМ выходит за пределы переднего края опоры. Хват руками края тумбочки может быть уже или шире положения стоп, сбоку тумбы. По сигналу стартера пловец энергично отталкивается руками от края тумбочки/сгибает ноги в коленных и голеностопных суставах и выводит тело вперед. Руки движутся по направлению вперед-вверх, ноги и тело одновременно выпрямляются вперед-вверх. Для выполнения этого варианта старта понадобилось модернизировать стартовую тумбочку. Основное его преимущество состоит в значительном сокращении времени от подачи сигнала до отрыва ног от опоры. В настоящее время большинство спортсменов выполняют данную разновидность старта. В 1973 г. появляется новая разновидность старта, созданная по аналогии со стартом «пулей» в легкой атлетике и стартом с захватом в плавании.

|

|

Суставы:

1 Голеностопный – разгибается стопа

2 Коленный - сгибается голени

3 Локтевой – пронация предплечья

4 Туловище – сгибается

5 Пояс верхней конечности – вперед

6 Плечо – согнуто

Мышцы:

1 Мышцы-разгибатели стопы пересекают, как и мышцы-сгибатели, поперечную ось голеностопного сустава, но расположены спереди от нее составляя переднюю группу мышц голени. К ним относятся;

1) передняя большеберцовая:

2) длинный разгибатель пальцев:

3) длинный разгибатель большого пальца.

2 Эти мышцы находятся в заднем отделе бедра. Они представлены седалищно-бедренными мышцами: двуглавой мышцей бедра, полусухожильной, полуперепончатая и тремя мышцами гусиной лапки – тонкой , портняжной и полусухожильной (принадлежащей к седалищно-бедренным), а также подколенной мышцей.

3 Плечелучевая мышца — мышца предплечья передней группы. Плечелучевая мышца занимает самое латеральное положение, среди всех мышц предплечья. Несколько ниже своей середины переходит в длинное сухожилие. Начинается от латерального края плечевой кости, несколько выше латерального надмыщелка и от латеральной межмышечной перегородки плеча. Направляясь книзу, мышца прикрепляется к латеральной поверхности лучевой кости, несколько проксимальнее шиловидного отростка. Сгибает предплечье в локтевом суставе и устанавливает лучевую кость в положении, среднем между пронацией и супинацией (положение при свободно опущенных руках) .

Круглый пронатор — толстая и самая короткая мышца этого слоя. В ней выделяют две головки: большая плечевая головка, которая начинается от медиального надмыщелка плечевой кости, медиальной межмышечной перегородки плеча и фасции предплечья, и меньшая локтевая головка , лежащая под ней и берущая начало от медиального края бугристости локтевой кости. Обе головки образуют несколько сплющенное спереди назад брюшко, которое переходит в узкое сухожилие. Мышца идёт косо изнутри кнаружи и прикрепляется к средней трети латеральной поверхности тела лучевой кости. Пронирует предплечье и участвует в его сгибании и повороте.

4 Мышцы живота, а также подвздошно-поясничная мышца. Наиболее важные из них следующие:

1)прямая мышца живота

2)косые мышцы живота

3)подвздошно-поясничная

Следующие две входят в состав мышц брюшного пресса и участвуют в сгибании поясничного отдела позвоночного столба. Последняя мышца была уже рассмотрена она принимает участие в сгибании позвоночного столба лишь при закрепленных нижних конечностях.

5 Движение пояса верхней конечности вперед производят мышцы, которые пересекают вертикальную ось грудино-ключичного сустава и расположены спереди от нее. К ним относятся:

1)большая грудная, действующая на пояс верхней конечности через плечевую кость;

2)малая грудная;

3)передняя зубчатая.

6 Мышцы – сгибатели плеча пересекают фронтальную( поперечную) ось плечевого сустава и расположены спереди от нее.

Сгибание плеча(движение его вперед) производят мышцы

1) Дельтовидная, передняя ее часть

2)Большая грудная

3)Клювовидно- плечевая

4)Двуглавая мышца плеча

Клювовидно- плечевая мышца начинается от клювовидного отростка лопатки, срастаясь с короткой головкой двуглавой мышцы и малой грудной мышцей, а прикрепляется к плечевой кости на уровне прикрепления дельтовидной мышцы. Функции заключаются не только в движении плеча, но также в его приведении и пронации.

Площадь опоры

В данном положении на спортсмена действуют две силы: сила тяжести и сила реакции опоры. Площадью опоры является площадь поверхности обеих стоп, обеих кистей и пространство между ними. ОЦТ находится выше площади опоры. Равновесие тела – ограниченно устойчивое. Степень устойчивости очень мала. Вертикаль, опущенная из ОЦТ, падает на опорную поверхность близко к ее переднему краю. Передний угол устойчивости меньше заднего. При выведении тела из равновесия оно будет падать вперед (что иногда случается при фальстарте). Положение в целом требует напряжения достаточной большой группы мышц. Статическое напряжение испытывают мышцы, разгибающие туловище, шею и голову (мышца, выпрямляющая позвоночный столб, поперечно-остистая, трапециевидная, большая и малая прямые мышцы головы, длиннейшие и ременные мышцы головы и шеи). Вертикаль, опущенная из ОЦТ, проходит спереди от тазобедренного сустава, сзади от коленного сустава и спереди от голеностопного сустава. Поэтому сила тяжести стремится согнуть бедро и голень и разогнуть стопу. Этому препятствует сокращение мышц, разгибающих бедро (большая ягодичная, двуглавая мышца бедра, полусухожильная, полуперепончатая, большая приводящая), разгибающих голень (четырехглавая мышца бедра) и сгибающих стопу (трехглавая мышца голени, задняя большеберцовая, длинная и короткая малоберцовые, длинные сгибатели пальцев и большого пальца). Все перечисленные мышцы выполняют удерживающую работу. В исходном положении легко осуществить максимально глубокий вдох, а в момент наклона туловища – полный выдох.

5 Глава Легкоатлетический старт

В исходном положении толчковая нога находится впереди, пальцы захватывают край тумбочки, маховая нога, согнутая в коленном и голеностопном суставах, находится сзади. Туловище спортсмена наклонено вперед, пальцы рук захватывают край тумбочки. По сигналу пловец сгибает руки в локтевых суставах и подтягивает туловище вперед, а стоящая сзади нога присоединяется к толчковой ноге для выполнения отталкивания.

В этом варианте старта еще больше сокращается врегмя от сигнала до толчка. Но распространения старт не получил: проведенные исследования подтверждают его меньшую эффективность по сравнению с другими разновидностями.

В последнее время популярен старт, который впервые продемонстрировали спортсмены из Канады.

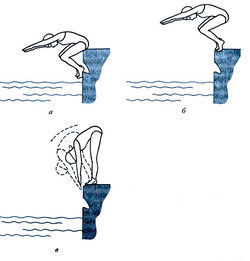

6 Глава Старт «пружиной».

Его особенностями являются низкая стартовая поза, мощный толчок. Руки спортсмена в момент отталкивания и полета остаются сзади (у туловища) и переводятся вперед лишь перед касанием воды. Вылет производится по более высокой траектории. Для выполнения этого варианта старта пловцу необходима хорошая координация движений. В практике плавательного спорта использовалась еще одна разновидность старта — глиссирующий. Суть его заключается в том, что спортсмен после сильного толчка ногами под большим углом вылета входит в воду: сначала ногами, а затем туловище. В данном варианте старта специалисты пытались использовать эффект глиссирования. Старт не получил распространения. В 1976 г. в соревнованиях на приз газеты «Комсомольская правда» американский дельфинист Д. Лангемайер продемонстрировал старт, названный нами старт «в группировке». Первым исполнителем этого варианта является прыгун в воду Д. Фер-рис, принимавший участие в соревнованиях по плаванию.

7 Глава Старт «в группировке».

Из исходного положения спортсмен выполняет толчок под углом 28—30°. В фазе полета происходит сгибание ног в тазобедренных суставах до угла 32°, в коленных — до 20° с последующим их разгибанием. Сгибание применяется для создания дополнительного момента вращения в воздухе с целью входа в воду как бы «в одну точку». Угол входа в воду — 28—30°. Высота прыжка (по точке тазобедренного сустава) — 163±0,35 см, дальность — 357±4,69 см. Поиск новинок в технике старта продолжается. Американский тренер Д. Адлер (1981) предлагает пловцам-кролистам выполнять гребок руками и ногами дельфином после старта и поворота. В последнее время появилось большое количество вариантов старта, особенностью которых является вход в воду как бы «в одну точку». Это — старт с хлыстообразным входом («whip»), старт с размахиванием («swing»), вход в воду щукой («pike dive»). По правилам соревнований (1988), при плавании на спине пловцы должны в исходном для старта положении находиться в воде лицом к стартовой тумбочке, держась руками за стартовые поручни. Стопы ног, включая пальцы, — ниже поверхности воды. Запрещается захватывать пальцами ног сливной желоб или опираться на его кромку. До подачи стартового сигнала пловцам не разрешается совершать какие-либо движения. Старт осуществляется толчком от стенки бассейна. Первоначально спортсмены стартовали прыжком с борта бассейна при плавании всеми способами. С 1936 г., после появления стартовой тумбочки, разрабатываются различные варианты старта из воды. В настоящее время применяются широкая и узкая постановка ног на стенку, широкий и узкий хват руками стартовых поручней, выполняются старт с прямых ног, старт с разноименной постановкой ног на стенку, старт пружиной, старт с высоким вылетом из воды и другие. Наиболее перспективен вариант старта, при котором уменьшается сопротивление воды за счет увеличения времени полета, высокого выхода тела из воды, острого входа в воду.

Заключение

Фаза длится от момента стартового сигнала до начала первых движений пловца. Подготовительные движения начинаются через 0,20—0,25 с после сигнала стартера. Несмотря на непродолжительность этой фазы, она имеет немаловажное значение. Пловец за это время должен воспринять и осознать сигнал. «Дофальстартовым» временем (время от подачи сигнала до отрыва ног от тумбочки) считается 0,60 с. На практике этот показатель находится в пределах 0,75— 1,10 с. Время прыжка зависит от подготовленности спортсмена. Так, у мастеров спорта этот показатель равен 0,65 с, у спортсменов 2—3-го разрядов — 0,88—0,96 с.

Литература

А.Д. Викулов Плавание

kursak.net