Осушение периодически избыточно увлажненных полевых земель и лугов. Осушение участков с избыточным увлажнением

Как решить проблему заболоченности участка?

Существует множество отрицательных моментов, с которыми приходится столкнуться дачнику. То земля не плодородная и растения не хотят расти, то летняя засуха уничтожает весь урожай, то вредители и болезни не дают покоя.

У кого-то участок представляет собой крутой склон и на превращение его в удобное и красивое место уходит много сил и времени. Не менее важной проблемой выступает затопление.

У кого-то участок представляет собой крутой склон и на превращение его в удобное и красивое место уходит много сил и времени. Не менее важной проблемой выступает затопление.

Только проведя мероприятия, направленные на осушение дачного участка, можно избавиться от этой неприятности. Сегодня мы рассмотрим, что для этого надо сделать, чтобы надолго забыть об избыточном увлажнении.

Как осушить участок своими руками? Основные способы

Степень заболоченности участка бывает разная и может быть обусловлена различными факторами. Например, бывает такой случай, когда избыточное увлажнение в большей степени обусловлено рельефом и типом грунта. Т.е. вода не может уйти с участка по естественному уклону. Тогда надо этот уклон создать искусственным путем, спланировав территорию. Если необходимо – подвезти землю, засыпать выемки.

Бывает, что вода стоит только потому, что у вас глинистый тяжелый грунт. В таком случае, если не возможности сделать подсыпку, нужно устраивать дренаж. С его помощью вы сможете осушить болото на участке. Чтобы выполнить работу по прокладке дренажной системы, вам понадобятся некоторые знания, грамотный расчет, точное планирование.

Существует множество компаний, которые за отдельную плату выполнят не только расчет, но и все земляные и монтажные работы. Альтернативный вариант – сделать все своими руками, изучив предварительно всю необходимую информацию.

Причем вода из дренажной системы может поступать в водоем, который устраивается в самой нижней точке дачи. Назначение водоема может быть любым: для полива, декоративное сооружение с растениями и т.д.

Практически все способы осушения садового участка заключаются в отведении воды с территории. Просто прекрасно, если воде есть куда уходить с участка, но бывает так, что по отношению к окружающей территории дача расположена ниже, или на пути сбегающей воды есть какие-либо сооружения (здания, забор и т.д.). В данном случае воду нужно централизованно собрать. Обычно это можно сделать путем устройства системы каналов и канав.

Стоит понимать, что из канавы вода также должна уходить, что определяется на месте, в зависимости от расположения соседних участков. Выкапывают ее в самом низком месте.

Если участок более-менее ровный и имеет четко направленный уклон, то канаву располагают вдоль забора в низком месте, причем она должна иметь ширину около 50 см и глубину не менее 1 м, длиной 2-3 м. Вынутый грунт ни в коем случае нельзя вывозить, лучше распределить его на даче по самым низким местам.

Затем в течение года канаву необходимо постепенно заполнять различным строительным и другим твердым мусором (битый кирпич, камни, битое стекло). Его укладывают достаточно плотно, и когда канава заполнится до нижней граница плодородной земли, рядом выкапывают аналогичную канаву, которая будет являться продолжением старой.

Снятый растительный грунт с новой канавы укладывают в старую. Поступая таким образом, вы получите хорошую дренажную систему по периметру участка. У вас может возникнуть вопрос, зачем делать канаву (дренаж) в самом высоком месте? Можно и не делать, однако если к вашему участку с этой стороны примыкает еще один, расположенный выше, то смысл в такой закрытой канаве есть, ведь она будет перехватывать воду от соседей, не позволяя ей протекать через всю дачу.

Как видите, чтобы правильно осушить заболоченный участок, нужно сочетать между собой несколько способов. Это и подсыпка, и устройство дренажа, и строительство канав и каналов. Еще один дополнительный способ, который называют биологическим, заключается в использовании влаголюбивых растений, которые будут поглощать часть влаги.

Какие растения можно использовать для осушения участка?

Так как вода на заболоченных землях стоит высоко, то большинство растений будут чувствовать себя плохо, особенно те, которые имеют стержневую корневую систему. Корни у таких растений расположены глубоко в земле и под действием избыточного увлажнения и нехватки кислорода они начинают загнивать.

Можно высадить такие влаголюбивые и известные всем деревья, как ива, береза, клен. Существует множество красивых форм и сортов этих растений, поэтому они будут не только поглощать избыток влаги, но и станут красивым украшением вашего сада.

Из хвойных можно посадить ели, корни которых расположены близко к поверхности, однако лучше перестраховаться и высаживать их на небольшие насыпи. Поможет осушить участок устройство по периметру живой изгороди из шиповника, боярышника, спиреи, ирги, пузыреплодника.

Ольха и тополь также хорошо растут «в воде», однако вы вряд ли захотите иметь их на своем участке из-за их низкой декоративности. Кроме того, тополиный пух вызывает аллергию.

Можно также высадить гортензию, чубушник, однако если участок очень сильно заболочен, лучше отказаться от этих растений. Временное подтопление выдерживает также сирень амурская.

Плодовые деревья на переувлажненных почвах растут очень плохо. Поэтому при покупке выбирайте сорта, подвой которых имеет поверхностно-расположенную корневую систему. А высаживать их лучше на специально устроенные холмики высотой около 50 см (в некоторых случаях – 1 м). Из ягодных кустарников неплохо себя чувствует черная смородина. Из травянистых растений осушителями являются многолетние астры, ирис болотный, аквилегия и другие.

Избыточное увлажнение плохо сказывается на состоянии почвы, она становится кислой. Поэтому любое осушение включает в себя также известкование, которое поможет поднять плодородие грунта.

В целом, осушить земельный участок своими руками не просто, но под силу каждому. Потребуется немало времени и сил, однако результат стоит того, чтобы потрудиться, ведь в итоге – все делаете только для себя и своей семьи.

topsadovnik.ru

Как можно решить проблему заболоченности участка?

Существует множество отрицательных моментов, с которыми приходится столкнуться дачнику. То земля не плодородная и растения не хотят расти, то летняя засуха уничтожает весь урожай, то вредители и болезни не дают покоя.

У кого-то участок представляет собой крутой склон и на превращение его в удобное и красивое место уходит много сил и времени. Не менее важной проблемой выступает затопление.

Только проведя мероприятия, направленные на осушение дачного участка, можно избавиться от этой неприятности. Сегодня мы рассмотрим, что для этого надо сделать, чтобы надолго забыть об избыточном увлажнении.

Как осушить участок своими руками? Основные способы

Степень заболоченности участка бывает разная и может быть обусловлена различными факторами. Например, бывает такой случай, когда избыточное увлажнение в большей степени обусловлено рельефом и типом грунта. Т.е. вода не может уйти с участка по естественному уклону. Тогда надо этот уклон создать искусственным путем, спланировав территорию. Если необходимо – подвезти землю, засыпать выемки.

Бывает, что вода стоит только потому, что у вас глинистый тяжелый грунт. В таком случае, если не возможности сделать подсыпку, нужно устраивать дренаж. С его помощью вы сможете осушить болото на участке. Чтобы выполнить работу по прокладке дренажной системы, вам понадобятся некоторые знания, грамотный расчет, точное планирование.

Существует множество компаний, которые за отдельную плату выполнят не только расчет, но и все земляные и монтажные работы. Альтернативный вариант – сделать все своими руками, изучив предварительно всю необходимую информацию.

Причем вода из дренажной системы может поступать в водоем, который устраивается в самой нижней точке дачи. Назначение водоема может быть любым: для полива, декоративное сооружение с растениями и т.д.

Практически все способы осушения садового участка заключаются в отведении воды с территории. Просто прекрасно, если воде есть куда уходить с участка, но бывает так, что по отношению к окружающей территории дача расположена ниже, или на пути сбегающей воды есть какие-либо сооружения (здания, забор и т.д.). В данном случае воду нужно централизованно собрать. Обычно это можно сделать путем устройства системы каналов и канав.

Стоит понимать, что из канавы вода также должна уходить, что определяется на месте, в зависимости от расположения соседних участков. Выкапывают ее в самом низком месте.

Если участок более-менее ровный и имеет четко направленный уклон, то канаву располагают вдоль забора в низком месте, причем она должна иметь ширину около 50 см и глубину не менее 1 м, длиной 2-3 м. Вынутый грунт ни в коем случае нельзя вывозить, лучше распределить его на даче по самым низким местам.

Затем в течение года канаву необходимо постепенно заполнять различным строительным и другим твердым мусором (битый кирпич, камни, битое стекло). Его укладывают достаточно плотно, и когда канава заполнится до нижней граница плодородной земли, рядом выкапывают аналогичную канаву, которая будет являться продолжением старой.

Снятый растительный грунт с новой канавы укладывают в старую. Поступая таким образом, вы получите хорошую дренажную систему по периметру участка. У вас может возникнуть вопрос, зачем делать канаву (дренаж) в самом высоком месте? Можно и не делать, однако если к вашему участку с этой стороны примыкает еще один, расположенный выше, то смысл в такой закрытой канаве есть, ведь она будет перехватывать воду от соседей, не позволяя ей протекать через всю дачу.

Как видите, чтобы правильно осушить заболоченный участок, нужно сочетать между собой несколько способов. Это и подсыпка, и устройство дренажа, и строительство канав и каналов. Еще один дополнительный способ, который называют биологическим, заключается в использовании влаголюбивых растений, которые будут поглощать часть влаги.

Какие растения можно использовать для осушения участка?

Так как вода на заболоченных землях стоит высоко, то большинство растений будут чувствовать себя плохо, особенно те, которые имеют стержневую корневую систему. Корни у таких растений расположены глубоко в земле и под действием избыточного увлажнения и нехватки кислорода они начинают загнивать.

Можно высадить такие влаголюбивые и известные всем деревья, как ива, береза, клен. Существует множество красивых форм и сортов этих растений, поэтому они будут не только поглощать избыток влаги, но и станут красивым украшением вашего сада.

Из хвойных можно посадить ели, корни которых расположены близко к поверхности, однако лучше перестраховаться и высаживать их на небольшие насыпи. Поможет осушить участок устройство по периметру живой изгороди из шиповника, боярышника, спиреи, ирги, пузыреплодника.

Ольха и тополь также хорошо растут «в воде», однако вы вряд ли захотите иметь их на своем участке из-за их низкой декоративности. Кроме того, тополиный пух вызывает аллергию.

Можно также высадить гортензию, чубушник, однако если участок очень сильно заболочен, лучше отказаться от этих растений. Временное подтопление выдерживает также сирень амурская.

Плодовые деревья на переувлажненных почвах растут очень плохо. Поэтому при покупке выбирайте сорта, подвой которых имеет поверхностно-расположенную корневую систему. А высаживать их лучше на специально устроенные холмики высотой около 50 см (в некоторых случаях – 1 м). Из ягодных кустарников неплохо себя чувствует черная смородина. Из травянистых растений осушителями являются многолетние астры, ирис болотный, аквилегия и другие.

Избыточное увлажнение плохо сказывается на состоянии почвы, она становится кислой. Поэтому любое осушение включает в себя также известкование, которое поможет поднять плодородие грунта.

В целом, осушить земельный участок своими руками не просто, но под силу каждому. Потребуется немало времени и сил, однако результат стоит того, чтобы потрудиться, ведь в итоге – все делаете только для себя и своей семьи.

remstroysam.ru

Осушение периодически избыточно увлажненных полевых земель и лугов

Пахотные угодья в зависимости от причин увлажнения и характера водного питания можно осушать открытой осушительной сетью, когда переувлажнение вызывают избыточные атмосферные осадки или обильный приток поверхностных вод; закрытым дренажем, когда наряду с перехватом верховодки необходимо понизить уровень грунтовых вод; сочетанием открытой и закрытой осушительной сети при смешанном водном питании и интенсивном сельскохозяйственном использовании площадей.

Открытую осушительную сеть закладывают чаще всего на плоских равнинах или территориях с малыми уклонами, покрытых слабо водопроницаемыми тяжелосуглинистыми и глинистыми почвами (коэффициент фильтрации К = 0,001—0,00005 см/сек).

СевНИИГиМ разработал систему осушения периодически переувлажняющихся пахотных угодий на тяжелых почвах, слагающуюся из сочетания разреженной сети открытых каналов и так называемых агромелиоративных мероприятий. Редкую сеть открытых каналов-собирателей прокладывают в направлении уклона поверхности участка. Расстояния между собирателями, согласно техническим условиям и нормам проектирования осушительных систем, принимают в пределах 60—160 м.

Собиратели располагают таким образом, чтобы участки, ограниченные ими, имели возможно большую длину (400—500 м и более) и в полях севооборота не получалось неудобных, для обработки участков. Собиратели соединяют с транспортирующими собирателями или с магистральным каналом.

Для перехвата поверхностных и выклинивающихся грунтовых вод предусматривают устройство нагорных и ловчих канав.

Из агромелиоративных мероприятий главнейшими следует считать: узкозагонную вспашку, профилирование поверхности, кротование почвы, выборочное бороздование, углубление пахотного слоя и его окультуривание.

Условия и техника применения перечисленных видов агромелиоративных мероприятий изложены в специальных руководствах и пособиях по сельскохозяйственной мелиорации.

Выбор видов агромелиоративных мероприятий и их сочетание в определенные комплексы зависит как от почвенных условий, так и от требований возделываемых культур.

Наряду с системой осушения СевНИИГиМ применяются в некоторых районах нечерноземной зоны и другие способы осушения открытыми канавами: устройство частой осушительной сети (40—80 м между канавами-осушителями) с профилированием и без профилирования поверхности участков, осушение путем искусственного тальвегования поверхности и др.

Как было сказано выше, в последнее время все шире применяется более совершенный способ осушения минеральных избыточно увлажненных земель — закрытый дренаж, главным образом гончарный. При осушении минеральных земель трубчатым гончарным дренажем принимают следующие расстояния между дренами-осушителями.

Глубина закладки дрен: на глинах и тяжелых суглинках — 0,7—0,9 м, на средних и легких суглинках, супесях и песках — 1—1,2 м.

Полевые земли с тяжелыми почвами осушают комбинированным и разреженным дренажем в сочетании с агромелиоративными приемами.

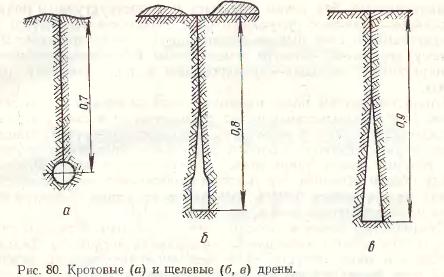

При комбинированном дренаже редкая сеть гончарных дрен, уложенных под острым углом к горизонталям поверхности, сочетается с кротовыми дренами, проложенными вдоль склона (диаметр полости кротовых дрен 5—6 см).

Расстояния между трубчатыми (гончарными) дренами принимают в 18—40 м, а между кротовыми — 3—6 м. Траншеи трубчатых дрен засыпают на глубину 30—40 см хорошо водопроницаемым грунтом с примесью не менее 50% гумусового или гумусо-дернового слоя почвы. Таким образом, комбинированный дренаж позволяет почти в 2 раза уменьшить объем дренажных работ.

При сочетании дренажа с агромелиоративными и агротехническими мероприятиями, направленными на увеличение мощности пахотного слоя и улучшение его водно-физических свойств, объем дренажных работ на единицу площади может быть уменьшен еще больше (в 2—4 раза).

Осушение заболоченных лугов. Способы осушения заболоченных лугов зависят в основном от причин переувлажнения.

Луговые земли с суглинистыми и глинистыми почвами чаще всего заболачиваются атмосферными осадками, стекающими с верхних частей склона и водораздела. Эти земли ограждают от поступающей воды нагорными канавами. При интенсивном поступлении на низинные луга выклинивающихся грунтовых вод закладывают ловчие канавы, которые желательно по возможности совместить с нагорными.

Чтобы отвести воду из местных понижений осушаемой площади, устраивают тальвеговые канавы или глубокие борозды, соединенные с водоприемниками или водоотводящими канавами.

Однако при осушении луговых земель часто, кроме нагорных, ловчих и тальвеговых канав, приходится закладывать и выборочную сеть собирательных канав самостоятельно или в сочетании с дренажем. Чаще всего это делают на крупных водораздельных равнинах.

В случае надобности кротовые дрены между собирателями (с выводами в них) прокладывают на глубине 0,6—0,7 м при расстояниях друг от друга на лугах 5—10 м, а на пастбищах — 3,5 м.

На длительно затопляемых и заболоченных пойменных лугах нужно регулировать не только водный режим почв, но иногда и пойменный режим (интенсивность и продолжительность затопления паводковыми водами). Способы регулирования излагаются в специальных руководствах.

Делювиальные воды, поступившие с водосбора и несущие большое количество илистых частиц и питательных веществ в растворенном состоянии, необходимо максимально использовать для удобрительного орошения луговых угодий.

Заболоченные луговые и залесенные (закустаренные) минеральные земли с оторфованными в той или иной мере почвами (от торфянисто-подзолисто-глеевых до торфяно-глеевых) при вовлечении в полевые севообороты или при превращении их в долголетние культурные сенокосы или пастбища надо осушать интенсивно с помощью открытой, закрытой или комбинированной осушительной сети. В каждом конкретном случае вопросы осушения и регулирования водного режима почв решают с учетом основных гидромелиоративных, агромелиоративных и агротехнических требований.

Специфической особенностью мелко оторфованных заболоченных земель (мощность торфянистого или торфяного слоя до 0,5 м) является двух — или даже трехчленность их почвенного профиля, а именно сочетание органического и однородного по механическому составу минерального горизонта и сочетание органического и двух разнородных по механическому составу минеральных горизонтов (песчанистых и глинистых). Эта особенность, как известно, является весьма существенной при обосновании мероприятий по регулированию водного режима почв в зависимости от характера сельскохозяйственного их использования.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Осушение участков при временном избыточном увлажнении

Дата публикации: 17 января 2012. Категория: Обработка почвы.

Временное избыточное увлажнение обычно происходит на глинистых, суглинистых и подзолистых почвах, которые обладают водонепроницаемыми или слабопроницаемыми почвенными свойствами. Как правило, такое происходит в весенний и осенний периоды, и связано с таянием снега и выпадением осадков.

В таких случаях нужно выполнить мелиоративные работы для отвода поверхностных вод с таких участков.

Что же нужно сделать, чтобы осушить участок?

Для этого на участке нужно выкопать открытые или закрытые канавы собиратели, через которые вода уйдет в отводные каналы мелиоративной сети.

Открытые отводные канавы желательно делать вдоль дорожек, чтобы они потом не мешали обработке почвы. Их выкапывают глубиной от 30 до 40 см и шириной от 12 до 20см. Чтобы канавы не засыпались, их края укрепляют горбылями, ветками, досками и другими подручными материалами.

Лучше всего выкапывать закрытые канавы-собиратели. Они эффективнее отводят избыточную влагу.

Вдоль участка нужно выкопать канавки шириной около 20 см и глубиной от 60 до 100см.

Плодородный слой почвы слаживаем отдельно.

На дно нужно насыпать гравий, песок или другой хорошо фильтрующий материал. Его насыпаем до подошвы плодородного слоя. Затем засыпаем слой плодородной почвы, вырытый из канавки, вровень с поверхностью почвы. Оставшийся подпочвенный слой равномерно разбрасываем по участку или вовсе удаляем.

Расстояние между открытыми и закрытыми канавками-собирателями зависит:

от климатических условий и выпадения атмосферных осадков;

от уклона участка;

степени фильтрации воды.

В среднем расстояние между канавами составляет от 5 до 25 метров.

Как вырастить, как собрать хороший урожай только на сайте "Овощи и фрукты" ©{jcomments on}

ovoschi-i-frukty.ru

Влияние осушении на почву. Норма осушения.

Задачи мелиорации земель.

Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.

Виды болот. Образование. Типы водного питания.

Болото –часть суши, избыточно увлажненная застойной или слегка проточной водой.

Образование болот

Болота чаще всего образуются в зонах с избыточным увлажнением, где количество среднегодовых осадков значительно превышает испарение с суши. Вода с этих территорий должна удаляться при помощи поверхностного стока. Но на равнинах с небольшими уклонами рельефаотведение воды происходит очень медленно. Это ведет к переувлажнению почвы и образованию болота. Поэтому плоские междуречные пространства часто покрыты сплошными массивами болот. В холмистой же местности с хорошо развитой речной сетью болота не возникают.

В зонах с неустойчивым увлажнением болота образуются в основном в бессточных понижениях рельефа, озерных котловинах и речных долинах.

В зонах недостаточного увлажнения болота встречаются редко и только в поймах рек или в глубоких долинах и впадинах, где избыток влаги может образоваться в результате разлива реки или выхода грунтовых вод на поверхность.

Болота возникают двумя основными способами:

из-за заболачивания почвы;

из-за зарастания водоемов.

Виды болот

Болота бывают низинные, переходные и верховые.

Низинные болота

Низинные болота располагаются в понижениях рельефа и характеризуются плоской или вогнутой поверхностью. Помимо атмосферных осадков, в их питании участвуют грунтовые или речные воды, которые обладают значительно большим содержанием минеральных питательных веществ. Поэтому здесь развивается так называемая автотрофная растительность, т. е. растительность, требовательная к условиям питания (осоки, хвощи, зелёные мхи, а из древесных - ольха, береза). Торфяники, образующиеся из остатков автотрофной растительности, часто обладают большой зольностью и малой калорийностью. Низинные болота часто образуются на месте озерных водоёмов, постепенно зарастающих и заболачивающихся. Интенсивность зарастания и заболачивания водоема зависит от рельефа его дна и берегов. Широко распространены процессы зарастания и заболачивания в озёрах с плоским дном и пологими берегами; в озерах происходит интенсивный процесс осадконакопления, образование разнообразных илов. В этом процессе значительная роль принадлежит мельчайшим планктонным организмам, которые при отмирании падают на дно водоема и образуют сапропелевый рыхлый осадок.

Верховые болота

Верховые болота располагаются обычно на водоразделах и имеют выпуклую поверхность. Грунтовые воды в них залегают глубоко, а основное питание осуществляется преимущественно поверхностными (атмосферными) водами, бедными минеральными солями. Вследствие этого здесь развивается олиготрофная растительность, мало требовательная к содержанию питательных веществ, и среди неё важнейший торфообразователь - сфагновый мох. Остатки такой растительности образуют торфяные накопления, отличающиеся высокой калорийностью и малой зольностью.

ПЕРЕХОДНЫЕ БОЛОТА мезотрофные болота, тип болот, которые по основным характеристикам занимают промежуточное положение между низинными болотами и верховыми болотами. Формируются в условиях смешанного питания атмосферными, поверхностно-сточными и частично грунтовыми водами. Минерализация болотных вод составляет 70— 180 мг/л, зольность торфа — 4—6%, реакция среды (рНкс1) — 3,2—5,5. Мощность торфа не менее 30 см. Степень разложения переходного торфа из сфагновых и гипновых мхов 15—30%, торфа из древесных остатков и пушицы — 30—45%. Растительность ол и готрофного и эвгрофного типов, развивается в местах, где доля грунтовых вод в общем водном питании снижается, а доля атмосферных осадков увеличивается. Из деревьев преобладают сосна и берёза пушистая, из кустиков — типичные для верховых болот голубика, клюква, багульник; в травянистом покрове те же растения, что и на низинных болотах, но менее пышные, в моховом — сфагновые и гипновые мхи.

Влияние осушении на почву. Норма осушения.

Осушительные мелиорации приводят: к усилению аэрации почвы, обеспечению аэробных условий разложения органического вещества благодаря удалению избытков влаги и поддержанию нужной структуры почвы. Оструктуривание почвы поддерживает воздухо- и водопроницаемость, в результате чего влага распределяется по глубине, предохраняя от переувлажнения корнеобитаемые слои почвы.Удаление излишней влаги с осушаемой территории обеспечивает ее эффективное сельскохозяйственное использование.Наиболее существенное действие осушения - влияние его на аэрацию почвы. Осушительные мероприятия понижают средний уровень грунтовых вод на осушаемой территории и уменьшают амплитуды его колебания, что положительно влияет на условиях дыхания растений, а также повышают температуру почвы благодаря удалению влаги. Обычно в зависимости от вида осушаемых почв их температура в среднем за вегетационный период повышается на 2-6°С.Повышая аэрацию и температуру почвы, осушение благоприятно влияет на условия и направления микробиологических процессов в ней. Анаэробные (без доступа воздуха) процессы разложения вещества сменяются аэробными. Это сопровождается более полной минерализацией органического вещества, элементы которого образуют окисленные соединения - нитраты, фосфаты, сульфаты и др. Таким образом, почва обогащается питательными для растений веществами в подвижной и удобоусвояемой форме.Под влиянием осушения происходит свертывание коллоидов почвы - почва оструктуривается и прочность ее увеличивается. Прочность почвы увеличивается также в результате сжимания при высыхании глинистых фракций. Структурообразованию способствуют процессы промерзания: замерзающая почвенная влага, расширяясь, раздвигает частицы почвы. Осушение водонасыщенных болотных почв обеспечивает достаточную их прочность для работы сельскохозяйственных машин.Урожайность сельскохозяйственных культур на осушаемых землях (в особенности на землях с двусторонним регулированием водного режима) значительно выше, чем на переувлажненных. В результате проведения осушительных мелиорации урожай зерновых увеличивается с 0.9-1 до 2,5-3,5 т/га, картофеля - с 8-9 до 20-25; капусты - с 18-20 до 40-45; многолетних трав (на сено) - с 18-20 до 6-7; кукурузы на силос - с 20-30 до 50-60 т/га.

Нормы осушения

С помощью осушительных мелиорации на болотном массиве создают оптимальные водный и воздушный режимы почвы. При оптимальном водном режиме почвы обеспечивается необходимое для сельскохозяйственных культур соотношение влаги, тепла и воздуха, создаются условия для аэробного процесса. Для возделывания зерновых колосовых в корнеобитаемом слое почвы должно содержаться воздуха не менее 20...30 % и влаги 70...80 % полной влагоемкости, для корнеплодов - соответственно 30...40 и 60...70 %, для трав -15...20 и 80...85 %. Такие условия на осушаемой территории можно создать отводом избыточных поверхностных вод и понижением уровня грунтовых вод.

Влагоемкость и аэрация почвы на осушенных землях зависят от глубины залегания уровня грунтовых вод. Требования растений к воде по фазам роста и развития меняются, поэтому уровень грунтовых вод должен регулироваться в течение всей вегетации растений.

Понижение уровня грунтовых вод ниже поверхности земли, обеспечивающее влажность почвы, необходимую для произрастания сельскохозяйственных культур в вегетационный период, называется нормой осушения Н.

Кротовый и щелевой дренажи.

Кротовый дренаж применяют на торфах и тяжелых глинистых почвах в сочетании с керамическим, полиэтиленовым дренажом и открытыми каналами. Он способствует разрыхлению и повышению водопроницаемости почв.

Кротовый дренаж отводит излишнюю влагу во влажные периоды года. Летом в дневное время температура воздуха на поверхности почвы всегда выше, чем температура самой почвы. Под влиянием разницы температур возникает движение воздуха в дренажах, что усиливает аэрацию верхних слоев почвы. Теплый воздух приземного слоя содержит достаточно много влаги, попадая в дрену он охлаждается и водяные пары компенсируются, осаждаясь на стенках дрен. Урожаи с/х культур на кротовых землях в первые годы получают на 50-60% выше. Действие кротовых дрен сохраняется 3-4 года. Крот. Дренаж нарезает специальная кротодренажная машина. На торфяных почвах стенки не закрепляют, на мало малоустойчивых при нарезке в кротовые дрены вводят смесь хорошо разложившегося торфа с раствором FeSo4, который проникает по периметру дрены и закрепляет стенки. Устья кротовой дрены должно оканчиваться полиэтиленовой трубой. Подтопленные кротовые дрены быстрее разрушаются.

Щелевой дренаж.

На слаборазложившихся торфяных почвах с наличием корней, пней устройство кротового дренажа затруднено, следовательно, нарезают щелевые дрены.

Длина щелевой дрены 300м, расстояние между ними в плотных торфяниках и грантах 20-40 м, устья дрен закрепляют гончарными трубами. Срок 4-6 лет.

Щелевой дренаж работает круглый год. Его функции такие же, как у кротового дренажа

.

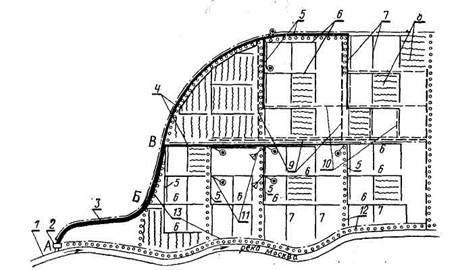

Схема оросительной сети.

Оросительная система – это земельная территория оборудованная комплексом гидротехнических и вспомогательных сооружений и устройств для орошения. Оросительная система должна обеспечивать своевременную и в необходимых количествах подачу воды для поливов сх культур наиболее полное и высокопроизводительное использование сельскохозяйственной техники и земельной территории высокую производительность труда на поливе и наименьшие потери оросительной воды. В состав оросительной системы входят следующие элементы

1 – источник орошения; 2 — головной водозабор; 3 — магистральный канал (А...Б — холостая часть. В...В — рабочая часть): 4, 5 — межхозяйственные и хозяйственные распределители; в — распределители севооборотных участков; 7 — участковые распределители; 8 — временные оросители; 9 —межхозяйственная и внутрихозяйственная водосбросная сеть; 10 — полевые и хозяйственные дороги; 11 — сооружения на оросительной и дорожной сети;12 — лесозащитные полосы; 13 — вспомогательные устройства

Осушение территории парков.

Под садово-парковые объекты иногда отводят заболоченные территории, чтобы создать оптимальные условия для произрастания насаждений.

Допустимая минимальная глубина грунтовых вод для древесных насаждений до 2 м, для стадионов 0,05-1 м.

Нормы осушения территории считают наименьшее расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности земли. Дренаж – основной способ осушения для искусственного понижения грунтовых вод или перехвата воды.

Классификация улиц и дорог.

Магистральные улицы и дороги крупных и больших городов на дороги и улицы непрерывного движения, они обозначаются – М

Магистральные улицы общегородского значения- А

Магистральные улицы районного значения – Б

Городские дороги – Д

В средних и малых городах выделяются магистральные улицы, которые имеют обозначение – В и городские дороги Д

В сельских населенных пунктах магистраль является главной улицей этих поселений – Т

Улицы и дороги местного значения подразделяются на поселковые и улицы производства коммуникаций складских зон – Е

Жилые улицы основные – Ж

Жилые улицы второстепенные – З

Проезды – П

Классификация улиц и дорог городских и сельских населенный пунктов устанавливают с учетом спецификацией градоформирующих и градостроительных функций.

Сеть улиц и дорог образуют основу планирования структуры населенного пункта и прилегающей к нему территорию, расчленяет его территории на планированные район. Районы многофункционально использ. Терр, кварталов. Основные улицы и дороги являются одновременно границами территорий различного функционального значения.

Улицы и площади формируют архитектурно-пространственную композицию населенных пунктов. Улицы обеспечивают прокладку основных инженерных коммуникаций. Улицы образовывают пешеходные пространства.

При строительстве дорог различают 5 основных направлений :1) Создание сети опорных автомобильных магистралей

2) Строительство дорог во вновь осваиваемых промышленных и с/х районах

3) строительство сети внутрихозяйственных дорог

4) реконструкция и совершенствование дорог существующей сети

5) городское дорожное строительство

Задачи мелиорации земель.

Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.

Виды болот. Образование. Типы водного питания.

Болото –часть суши, избыточно увлажненная застойной или слегка проточной водой.

Образование болот

Болота чаще всего образуются в зонах с избыточным увлажнением, где количество среднегодовых осадков значительно превышает испарение с суши. Вода с этих территорий должна удаляться при помощи поверхностного стока. Но на равнинах с небольшими уклонами рельефаотведение воды происходит очень медленно. Это ведет к переувлажнению почвы и образованию болота. Поэтому плоские междуречные пространства часто покрыты сплошными массивами болот. В холмистой же местности с хорошо развитой речной сетью болота не возникают.

В зонах с неустойчивым увлажнением болота образуются в основном в бессточных понижениях рельефа, озерных котловинах и речных долинах.

В зонах недостаточного увлажнения болота встречаются редко и только в поймах рек или в глубоких долинах и впадинах, где избыток влаги может образоваться в результате разлива реки или выхода грунтовых вод на поверхность.

Болота возникают двумя основными способами:

из-за заболачивания почвы;

из-за зарастания водоемов.

Виды болот

Болота бывают низинные, переходные и верховые.

Низинные болота

Низинные болота располагаются в понижениях рельефа и характеризуются плоской или вогнутой поверхностью. Помимо атмосферных осадков, в их питании участвуют грунтовые или речные воды, которые обладают значительно большим содержанием минеральных питательных веществ. Поэтому здесь развивается так называемая автотрофная растительность, т. е. растительность, требовательная к условиям питания (осоки, хвощи, зелёные мхи, а из древесных - ольха, береза). Торфяники, образующиеся из остатков автотрофной растительности, часто обладают большой зольностью и малой калорийностью. Низинные болота часто образуются на месте озерных водоёмов, постепенно зарастающих и заболачивающихся. Интенсивность зарастания и заболачивания водоема зависит от рельефа его дна и берегов. Широко распространены процессы зарастания и заболачивания в озёрах с плоским дном и пологими берегами; в озерах происходит интенсивный процесс осадконакопления, образование разнообразных илов. В этом процессе значительная роль принадлежит мельчайшим планктонным организмам, которые при отмирании падают на дно водоема и образуют сапропелевый рыхлый осадок.

Верховые болота

Верховые болота располагаются обычно на водоразделах и имеют выпуклую поверхность. Грунтовые воды в них залегают глубоко, а основное питание осуществляется преимущественно поверхностными (атмосферными) водами, бедными минеральными солями. Вследствие этого здесь развивается олиготрофная растительность, мало требовательная к содержанию питательных веществ, и среди неё важнейший торфообразователь - сфагновый мох. Остатки такой растительности образуют торфяные накопления, отличающиеся высокой калорийностью и малой зольностью.

ПЕРЕХОДНЫЕ БОЛОТА мезотрофные болота, тип болот, которые по основным характеристикам занимают промежуточное положение между низинными болотами и верховыми болотами. Формируются в условиях смешанного питания атмосферными, поверхностно-сточными и частично грунтовыми водами. Минерализация болотных вод составляет 70— 180 мг/л, зольность торфа — 4—6%, реакция среды (рНкс1) — 3,2—5,5. Мощность торфа не менее 30 см. Степень разложения переходного торфа из сфагновых и гипновых мхов 15—30%, торфа из древесных остатков и пушицы — 30—45%. Растительность ол и готрофного и эвгрофного типов, развивается в местах, где доля грунтовых вод в общем водном питании снижается, а доля атмосферных осадков увеличивается. Из деревьев преобладают сосна и берёза пушистая, из кустиков — типичные для верховых болот голубика, клюква, багульник; в травянистом покрове те же растения, что и на низинных болотах, но менее пышные, в моховом — сфагновые и гипновые мхи.

Влияние осушении на почву. Норма осушения.

Осушительные мелиорации приводят: к усилению аэрации почвы, обеспечению аэробных условий разложения органического вещества благодаря удалению избытков влаги и поддержанию нужной структуры почвы. Оструктуривание почвы поддерживает воздухо- и водопроницаемость, в результате чего влага распределяется по глубине, предохраняя от переувлажнения корнеобитаемые слои почвы.Удаление излишней влаги с осушаемой территории обеспечивает ее эффективное сельскохозяйственное использование.Наиболее существенное действие осушения - влияние его на аэрацию почвы. Осушительные мероприятия понижают средний уровень грунтовых вод на осушаемой территории и уменьшают амплитуды его колебания, что положительно влияет на условиях дыхания растений, а также повышают температуру почвы благодаря удалению влаги. Обычно в зависимости от вида осушаемых почв их температура в среднем за вегетационный период повышается на 2-6°С.Повышая аэрацию и температуру почвы, осушение благоприятно влияет на условия и направления микробиологических процессов в ней. Анаэробные (без доступа воздуха) процессы разложения вещества сменяются аэробными. Это сопровождается более полной минерализацией органического вещества, элементы которого образуют окисленные соединения - нитраты, фосфаты, сульфаты и др. Таким образом, почва обогащается питательными для растений веществами в подвижной и удобоусвояемой форме.Под влиянием осушения происходит свертывание коллоидов почвы - почва оструктуривается и прочность ее увеличивается. Прочность почвы увеличивается также в результате сжимания при высыхании глинистых фракций. Структурообразованию способствуют процессы промерзания: замерзающая почвенная влага, расширяясь, раздвигает частицы почвы. Осушение водонасыщенных болотных почв обеспечивает достаточную их прочность для работы сельскохозяйственных машин.Урожайность сельскохозяйственных культур на осушаемых землях (в особенности на землях с двусторонним регулированием водного режима) значительно выше, чем на переувлажненных. В результате проведения осушительных мелиорации урожай зерновых увеличивается с 0.9-1 до 2,5-3,5 т/га, картофеля - с 8-9 до 20-25; капусты - с 18-20 до 40-45; многолетних трав (на сено) - с 18-20 до 6-7; кукурузы на силос - с 20-30 до 50-60 т/га.

Нормы осушения

С помощью осушительных мелиорации на болотном массиве создают оптимальные водный и воздушный режимы почвы. При оптимальном водном режиме почвы обеспечивается необходимое для сельскохозяйственных культур соотношение влаги, тепла и воздуха, создаются условия для аэробного процесса. Для возделывания зерновых колосовых в корнеобитаемом слое почвы должно содержаться воздуха не менее 20...30 % и влаги 70...80 % полной влагоемкости, для корнеплодов - соответственно 30...40 и 60...70 %, для трав -15...20 и 80...85 %. Такие условия на осушаемой территории можно создать отводом избыточных поверхностных вод и понижением уровня грунтовых вод.

Влагоемкость и аэрация почвы на осушенных землях зависят от глубины залегания уровня грунтовых вод. Требования растений к воде по фазам роста и развития меняются, поэтому уровень грунтовых вод должен регулироваться в течение всей вегетации растений.

Понижение уровня грунтовых вод ниже поверхности земли, обеспечивающее влажность почвы, необходимую для произрастания сельскохозяйственных культур в вегетационный период, называется нормой осушения Н.

infopedia.su

4.1 Выяснение причин избыточного увлажнения, выбор методов и способов осушения. Проект комплексной мелиорации и использования участка

Похожие главы из других работ:

Влияние агрохимических характеристик почвы на накопление 137Cs и 90Sr в растительности

1.4 Влияние режима увлажнения на поступление радионуклидов из почвы в растительность

Известно, что количество катионов цезия и стронция, вытесняемых из почвы в раствор, при постоянной концентрации возрастает с увеличением объема раствора, что предполагает повышенное накопление радионуклидов растениями [16]...

Влияние агрохимических характеристик почвы на накопление 137Cs и 90Sr в растительности

2. Изучение накопления радионуклидов в травостое лугов различного режима увлажнения

Результаты многолетних исследований говорят о высоких размерах накопления радионуклида, особенно 137Сs, травостоем кормовых угодий на торфяно-болотных почвах. Так...

Выделение соснового терпентина (живицы) после выборочной рубки в Сокольском районе Вологодской области

1.2 Рост сосновых древостоев после осушения и выборочных рубок

Смолопродуктивность сосновых древостоев зависит от целого ряда лесоводственных и экологических факторов, таких, как: средний диаметр, площадь проекции кроны, типа условий местопроизрастания (ТУМ), бонитета и типа леса...

Генезис болотных почв

6.2 Норма осушения

Норма осушения - глубина зеркала грунтовых вод после проведения осушительных мелиорации. В среднем для зерновых культур она составляет за весь период вегетации 70-80 см, для овощных, силосных - 80 - 100, для трав - 60 - 80 см...

Задачи сельскохозяйственного производства России по обеспечению продовольственной безопасности страны

Из-за каких причин производят смену культур в севообороте? Ктообосновал эти причины?

Практикой земледелия и наукой доказано, что правильные севообороты в хозяйстве являются организующим звеном системы земледелия...

Использование сельскохозяйственных земель путем осушительных и оросительных мелиораций

Типы водного питания. Методы и способы осушения

При осушении и сельскохозяйственном использовании осушенных земель различают: · болота - участок земли, находящийся постоянно или периодически в состоянии избыточного увлажнения и покрытый специфической влаголюбивой растительностью...

Комплекс химических мероприятий в системе интегрированной зашиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков

2. Выбор пестицидов и способов их применения

Таблица 4 Выбор пестицидов, способы и сроки их применения Куль-тура Вредитель, болезнь, сорняк Название пестицида, его препаративная форма Сроки и способы применения, ограничения...

Осушительная мелиорация сельскохозяйственных земель

3. Установление метода осушения. Схема осушения объекта

По типу водного питания и планируемому использованию осушаемых земель, определяем метод осушения, который является принципом воздействия на факторы переувлажнения корнеобитаемого слоя почвы. Далее устанавливаем способ осушения...

Применение удобрений в севообороте хозяйства

6. Выбор форм, доз и способов применения удобрений

Оптимальная норма органических удобрений, в целом приход органического вещества (включая стерню, корни, опад и т.д.) должен обеспечить бездефицитный баланс гумуса за ротацию севооборота на данном поле и приход более 50% элементов питания...

Приобретение практических навыков в подготовке комбайнов, тракторов и сельскохозяйственных машин к работе, их эксплуатации и техническому обслуживанию

5. Описание случаев поломок и нарушений в работе тракторов и сельскохозяйственных машин с анализом причин их возникновения и порядком устранения

Таблица 4 - Описание неисправности техники и методов устранения Марка Наименование отказавшего узла Описание отказа Причина отказа Порядок устранения Количество дней простоя ЛТЗ-60 Топливная система Повреждение трубки высокого...

Проект создания мелиоративных систем

Расчет экономической эффективности осушения участка гончарным дренажем и двойного регулирования водного режима

Расчет экономической эффективности включает расчеты капитальных и мелиоративно-эксплуатационных затрат, дополнительного чистого дохода и срока окупаемости капитальных затрат. Таблица 4...

Промышленная переработка древесины в различные изделия

1. Выбор и обоснование способов раскроя бревен

Выработка пиломатериалов требуемых размеров и качества при распиловке связана с необходимостью выполнять операционной последовательности технологический процесс формирования ширины, толщины и длины выпиливаемой пилопродукции...

Регулирование водного, воздушного и питательного режимов почв с помощью гидротехнических, культуртехнических и химических мелиораций

2. Проект осушения избыточно-увлажненного участка гончарным дренажем

...

Технология возделывания кукурузы на зерно (200 т/га)

5) Режим увлажнения почвы

Кукуруза отличается экономным расходованием почвенной влаги на создание органической массы. Транспирационный коэффициент ее примерно 280 - 350, тогда как у яровой пшеницы 400 - 500, у ячменя 280 - 400, у овса 340 - 500. следует отметить...

Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок

1.2.2 Аналіз причин зношування дисків сошників

Зношення дисків відбувається під час експлуатації в ґрунті, склад та властивості якого визначають інтенсивність та характер їх спрацювання. Найістотніший вплив при цьому має абразивне спрацювання в поєднанні із ударними навантаженнями...

agro.bobrodobro.ru

24.В чем вред избыточно увлажнения почв?

Ухудшает аэрацию почвы, аэробные процессы сменяются анаэробными; снижение содержания кислорода вокруг корней приостанавливает рост корней, а при отсутствии в течении 4-5 суток корни гибнут. При анаэробиозисе нарушается водный обмен растений и снижается транспирация, задерживается потребление органических кислот для синтеза белков, ухудшается питание растений азотом, фосфором и др. веществами. Некот. продукты анаэробного дыхания токсичны для растений. Подавление процессов жизнедеятельности при избытке влаги снижает прирост древостоев. Избыток влаги вызывает разрушение структуры почв, ускоряет процессы глееобразования, снижает прогреваемость почвы минерализацию органического вещества.

25.Что такое норма осушения. Почему происходит осадка торфа.

Норма осушения – уровень грунтовых вод в наименее осушенной зоне между каналами, как правило в середине, обеспечивающий оптимальный рост леса. Измеряется в см. В мелиоративной науке применяется 2 нормы осушения. Весенняя (расчетная), средневегетационная. После осушения поверхность болота опускается. Осадка торфа происходит в следствии след. причин. В след за сбросом воды поверхность торфяника оседает. Это происходит в следствии понижения УГВ. Давление верхних слоев на нижние вызывает уплотнение торфа. В рез-те осушения усиливается разложение торфа – происходит уплотнение.

26.Водный баланс и его элементы.

Соотношение прихода и расхода влаги суши принято выражать уравнением водного баланса. Для ограниченного участка суши такое уравнение может иметь вид: О+Пп+Пг+К=С+Т+Ф+И+Зп+Зг; где осадки, приток поверхностных вод, приток грунтовых вод, конденсация, сток, транспирация, фильтрация, испарение физическое, запас поверхностных вод и грунтовых. Если участок находится на водоразделе, то приходная часть будет состоять из осадков и конденсации паров. Для огромных участков суши уравнение водного баланса будет состоять из основных составляющих: осадки, суммарное испарение (физ.испарение+транспирация), сток+фильтрация.

27.Ламинарное и турбулентное движение воды.

При ламинарном режиме вода движется параллельными струйками, без взаимного перемешивания, что наблюдается при очень малых скоростях движения. При турбулентном режиме происходит перемешивание частиц воды, которые кроме продольного движения, имеют ещё разнообразное движение в поперечном направлении. В открытых руслах и трубах наблюдается главным образом турбулентный режим движения, при движении почвенно-грунтовых вод – ламинарный режим.

28.Испарение. Методы его изучения.

Самый сложный для измерения и изучения элемент водного баланса. Испарение – процесс перехода влаги в парообразное состояние. Физическое – испарение влаги с испаряющей поверхности в результате солнечной радиации. Биологическое – транспирация в результате жизнедеятельности растений. Растения корнями всасывают воду – десукция, пропускают через свое тело (1-2% на строительство собственного тела, остальная влага выделяется в атмосферу – транспирация). Физ+биологич.=суммарное испарение (эвапотранспирация). Следует различать 2 понятия: Испарение 0 сколько с конкретного участка расходуется воды с поверхности почвы в конкретных условиях. Испаряемость – максим. кол-во воды при неогр. поступлении влаги к испаряющей поверхности. Изучению испарения посвящены многочисленные исследования как в нашей стране, так и за рубежом. Для определения испарения применяют разные методы:весовой, метод водного и теплового баланса, турбулентной диффузии и др. Использовать эти методы при определении испарения

в условиях лесной растительности по сравнению с полевыми условиями сложно, поэтому экспериментальных данных, характеризующих физическое испарение в лесу, в научной литературе пока мало. Для определения испарения в лесу хорошие результаты дает метод водного баланса, позволяющий по уравнения (1-3) рассчитать суммарное испарение, для чего необходимо иметь данные наблюдений за стоком с лесных площадей и величины осадков. 0= С+ Е± ΔW ± ΔU, (1) где О - осадки ; С - сток; Е - испарение (сумманоe),ΔW – изменение запасов влаги в бассейне ; ΔU – подземный водообмен прилегающими участками. При больших водосборах и длительных наблюдениях мож:но использовать более простое уравнение водного баланса:

О=С+Е±ΔW По мере увеличения длительности периода уменьшается влияние на баланс влаги различий в величинах изменения ее запасов в бассейне. Для длительных периодов годы с пониженным запасом

влаги перекрываются годами с повышенными влагозапасами. То же относится и к водообменусокружающими участками. Поэтому величины ΔW и ΔU могут быть очень небольшими и уравнение для многолетнего периода принимают упрощенный вид:О =C+E

studfiles.net