Увлечения и хобби для мужчин и женщин. Баня на руси

Баня на Руси

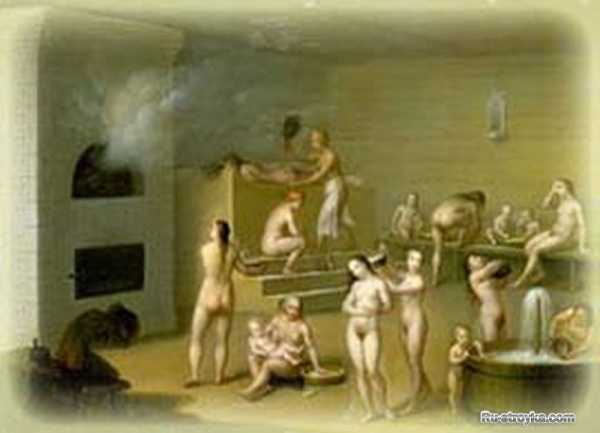

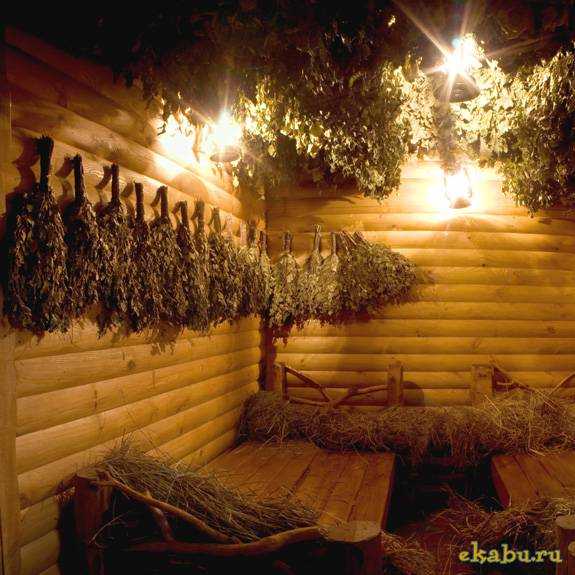

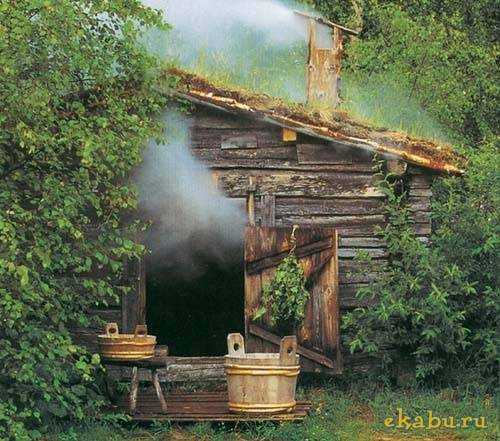

Баня на Руси (влазня, мовня, мовь, мыльня, байна) применялась и была каждодневным атрибутом у славян с V по VI в.в., а древний народ скифы, проживание на всех территориях родной России которых определяется историками, пользовались в специальных помещениях паром и достаточно подогретой водой для обмывания и отпаривания. Еще в старые времена, т.е. 800-900 лет тому назад, в нескольких городах старой Болгарии, а также России и на прочих территориях современной Европы, практиковали постройку каменных бань, впоследствии заменившие стандартные (изготовленные из дерева), в которых нашли сочетание восточные традиционные культуры с местными строгими порядками. В городе Переславль, по приказу епископа по имени Ефрема, который в будущем был провозглашен очередным киевским митрополитом, отстроена была большая, по тем меркам, каменная баня. В IX-XIV веках на пустеющем месте бывшей столицы Болгарии – Буглар – обнаружились руины пяти бань, сделанных из камня. Несмотря на все это, большая часть обычных горожан из обычного народа использовала бани, построенные из свежего дерева.История настоящей русской парной бани берет свое начало в далеко забытом прошлом. Баню использовали не только исключительно для обмывания, а она могла по праву считаться особым, загадочным местом, которое приравнивали к священным. Причиной же тому было верование, что в настоящей русской бане объединились все из четырех известных природных стихий:- земля, из которой сделан пол;- огонь, разожженный в печи;- воздух, присутствующий везде;- вода в парообразном и жидком состоянии. Именно это навсегда стало причиной появления теоремы, что каждый, даже самый маленький, человек, помывшись в бане, пропитывался силами природных стихий и приобретал крепость, становился не только намного сильнее и физически здоровее, а и морально преображался, поскольку силы стихий имели способность успокоить нервную систему. Недаром по Руси ходила старая и мудрая поговорка «Помылся – будто заново родился!».Почитались бани издревле на всех территориях Руси, а немного позже нашли распространение и по всему миру. Русская банька каждодневным приятным процессом, к ней приурочивали такие значимые события, как появление на свет нового члена семьи и выздоровление тяжелобольного. Стоит обратить пристальное внимание на древнюю традицию: до и после свадьбы обязательной была пропарка в бане с березовым или липовым веником. Ведь не зря наши далекие предки видели в процессе купания столько положительных моментов. Особенным было утверждение, что после бани душа очищалась. Парная баня на Руси еще имела название мыльня или влазня. Из исторических данных стало достоменно известно, что где-то в 5-6 веке использовались парения в именно таких банях, а применяли их не только самые богатые, а и самые обычные люди. Имея это ввиду, очень несправедливо считать российский народ отсталым от жизни, необразованным и с полным отсутствием собственных понятий о личностной гигиене. Появление бани приравнивается по времени с появление славянского народа, и по определенному праву российская баня считается одной из самых первых и древних. В устном и народном творчестве частенько упоминалась русская парная еще задолго до первого проявления письменности или вообще каких-либо ее проявлений. Объяснением такому поклонению бане может служить то, что славянский народ в былые времена были откровенными язычниками и поклонялись природным стихиям и их богам. Поскольку древнерусская баня являлась сосредоточением четырех основных натуральных стихий, славянский народ поклонялся, и боготворили эти сооружения. Учитываю этот факт, баня сыграла громаднейшую роль в повседневной жизни славян. Наши далекие родичи испокон веков верили в природную силу, которую хранили с гордостью русские бани, полностью и беспрекословно сочетали истинное здоровье человека с чистотой его большой души и, тем более, красивого тела. При помощи бани преодолевали сглазы, хвори и все плохое. Спустя многие годы предложение попариться считалось признаком уважения и щедрого гостеприимства. Поэтому желанного гостя по первой отводили в баню, а уж потом только поили, кормили и приглашали к постеленной кровати.Первые парные баньки появились не только у славянских народов, поэтому было бы сильно неправильно привязывать ее историю только к этому народу. Такие парные существовали и использовались многими народами, к примеру, финских или угорских, но это малая толика большого перечня. К примеру, в тайге до этих дней стоят избы охотников, которые построены по основному принципу постройки бань. Когда произошло большое переселение, некоторые люди, из числа финских народов, перенесли принцип процесса парной русской бани «по-чёрному» в старую Европу и Скандинавию. Распространилось мнение о том, что бани, под названием темаскуали, древнеиндийского происхождения, в которых и по сей используют день веники, сделанные из лечебных трав или сухих кукурузных стеблей, были перенесены представителями сибирских племен в далекую Америку.Сам принцип банного купания имел большую и немаловажную роль в формировании славянского народа и об этом указывается в византийском договоре, заключенном в 907 году между жителями Византии и русскими послами. В договоре оговаривался существенный пункт, игравший большую роль в менталитете народа, после оговорки, которого русским разрешался визит в парную, в любое время и никому не разрешалось останавливать послов. Процесс принятия русскими жителями парных заведений подвергал в ступор даже самых скрупулезных иностранных туристов. В умах иностранцев не укладывался тот факт, что при мытье русский народ обливался холодной водой, при этом всем, молотя, что есть духу, друг друга березовыми вениками и истошно вопя от удовольствия. Шок моментально проходил после первого же посещения бани, а впечатления, оставшиеся от самого процесса, еще долго разносились слухами по всех странам.О целебных свойствах русских парных историки находят упоминания еще в Древней Греции. Нашим монахам стало интересно, и они занялись изучением большинства трудов древних греков. Изучив труды, они решились проверить, какой же именно эффект производит банная процедура на больных. После этих наблюдений было подтверждено об отличительном влиянии данного процесса на больной организм и возможности лечения с помощью бани многих процессов. После этих исследований возле всех бань стали появляться так называемые больницы.Народные парилки, как истинное лицо русского народа, красочно описывали очень многие азиатские и европейские любители путешествовать. Сами же иностранные туристы обычно мылись в купальнях с подогретой водой, и они приходили в ужас, видя, как русские ныряют после бани в прорубь или натираются снегом. После всего увиденного русских по праву начали считать богатырями, которые не боятся ни огня, ни холода.В былые времена бани строились как деревянные домики, сделанные из сруба, с одним единственным окном, которое и находилось то под самым потолком, а щели были в таких банях законопачены смолой с добавлением мха. В одном из крайних углов бани выстраивалась печь из камня, в которой поджигался огонь лишь для того, чтобы протопить баню. Сверху на печь выкладывали камни для создания пара. Рядом с печкой стоял бочонок, наполненный водой, из которой, при надобности тушили пламя огня и опрыскивали раскаленные до максимально-возможной температуры камни при запертых дверях. На верхних полицах могли выдерживать только самые опытные и выносливые любители бань, потому что сверху температура порой достигала сотни градусов. Постройка бани, как правило, осуществлялась вблизи водоёмов, чтобы зимой, после баньки, в чем мать родила, иметь возможность окунуться в ледяную прорубь или натереться снегом, используя его как мочалку, а в летнее время обливались холодной водой из колодца, или окунались в водоем.За неумением и не знанием принципа кирпичного строения первые предки современных бань были выстроены из больших по диаметру стволов деревьев, называющихся в простонародье срубами. Срубы соединялись меж собой без посторонней помощи, просто укладываясь друг на друга специально сделанными углублениями. Но уже в 1090 году, говорят историки, нашли в летописях самое первое упоминание о строении бани на основе кирпича. И находилась эта баня в городе Переславле. В былые времена не существовало законов, существенно различавших богатых и бедных, поэтому для строительства собственной бани необходимы были всего лишь клочок земли, материалы и терпение. А в 1743 году законом было оговорено минимальное расстояние бани от других жилых строений. Традиционным днем топления бани считали субботу. По субботам мало кто мог работать. В собственных банях стеснения не было, и парились там всей семьей, независимо от пола и возраста, в общественных же строениях было разделение на мужскую и женскую половину. И в этом же году указом установили запрет о посещении противоположным полом старше семи лет мужской или женской половины.Наши давние предки ходили в бани не только с целью отмыть пыль, собранную за день, а и прогреть свои косточки во избежание ревматизма. Прогревание всего тела было полезно и для нервной системы, поскольку оказывало успокаивающее действие. Недаром португальский врач, служивший при дворе у Елизаветы, полагал большие надежды на целебные свойства русских бань. Он предсказывал большое медицинское будущее бане и описывал все ее положительные воздействия на организм в целом и на отдельные органы. Когда врач покинул Россию, он всячески способствовал развитию и распространению парных по всем городам Европы.При помощи Петра Первого парные стали известны всей Европе. Когда Петр находился в Париже и Амстердаме, он велел построить большое количество бань для того, чтобы его солдаты могли расслабиться после тяжелых боев. Разгромив Наполеона, и добравшись до остальных городов, солдаты первым делом строили русскую парную и обучали местных жителей всем особенностям этого премудрого действия. В Санкт-Петербурге, по этому поводу, даже отменили налог на постройку данных строений.В начале 19 века только в Москве было более 1,5 тысяч частных и чуть больше 70 казённых парных. При наступлении 20 века ни одна больница не обходилась без русской бани, а в курсы лечений активно включали посещение данного типа заведений. Опытными врачами отмечалось положительное влияние парных на людей с ревматизмом, подагрой, водянкой или даже ожирением. Сегодняшняя медицина давно признала оздоровительные свойства бань как аксиому, не подлежащую опровержению.По-чёрному и по-беломуИзначально все бани делились на: баня с топкой "по-чёрному" и "по-белому".Топки по-черному – самая первая и самая старая разновидность парной бани, но в некоторых сибирских районах можно найти хорошо сохранившиеся экземпляры. При постройке бани по-черному общее помещение разделялось на два, одно из которых было немного меньше другого. Меньшее помещение служило для раздевания, а в большем происходил сам процесс отпаривания. Печь, которая стояла в большом помещении, протапливали без дымохода, отчего дух в бане становился особенными и неповторимым. После хорошей раскочегарки печки, топить прекращали и придавали помещение проветриванию, открыв все окна и двери, а стены обдавали слегка прохладной водой. И только после всех этих процедур закрывали все окна и двери и приступали к самому процессу, обдавая холодной водой печь и камни на печи. У такой бани особенный дух – смесь запаха копчения и приятный аромат деревянного сруба. Причиной названия «по-чёрному» и послужил постоянный налет сажи и копоти на стенах. Это был очень нелегкий процесс и занимал много времени.Именно поэтому в России в XIX веке были придуманы «белые бани». В таких парных печка имела дымовую трубу, поэтому, при желании, можно было подогревать баньку в самом процессе. В такой бане было более гигиенично, а возможность возгорания сводилась к минимуму. Такие бани начали оборудовать полками, выставляя их на разную высоту, чтобы каждый вошедший смог выбирать нужный и индивидуальный температурный режим. Не смотря на много преимуществ, белая баня не смогла полностью вытеснить чёрную парную. У чёрной баньки имелись не только недостатки, но и свои особенные преимущества. В чёрной бане присутствовал свой неповторимый дух, к тому же построить такую баню обходилось намного дешевле, так как на ее постройку требовалось наполовину меньше кирпича и при разогреве требовалось намного меньше древесины, нежели на разогрев белой бани.

ru-stroyka.com

Бани Древней Руси

Первые бани на Руси

На Руси бани были известны с самой глубокой древности. В своих летописях Нестор относит их возникновение к первому столетию нашей эры, когда св. Апостол Андрей, проповедуя в Киеве евангельское слово, отправился потом в Новгород, где он увидел чудо — парившихся в бане. По описанию Нестора люди, парившиеся в бане, похожи были по цвету кожи на сваренных раков:

«...Накалив печь в деревянных банях, туда входили нагими и там обливались водой. Потом брали розги (веник) и начинали себя бить, и до того секли, что едва выходили живыми. Затем, окатив себя с головы холодной водой, оживали».

Нестор в своей летописи заключает: «Ни кем не будучи мучимы, сами себя мучили, и совершали не омовение, а — мучение».

...Водные процедуры в виде купания, обливания и парения с похлестыванием веником по телу широко использовались и славянскими племенами Древней Руси. Из древних летописей мы узнаем, что на Руси баня появилась задолго до крещения славян. Одни историки полагают, что баня на Русь завезена, якобы, арабами или спартанцами. Другие историки-археологи предполагают, и вполне обоснованно, что русская баня является собственным изобретением славян. В подтверждение последнему говорит совершенно особый, не похожий ни на какой другой, ритуал мытья славян.

Но некоторые исследователи утверждают и обратное - что первая баня проделала путь на Север через славянские племена с Востока. Еще древне-греческий ученый и путешественник Геродот писал о том, что скитяне, у которых были бани в виде шалашей, получали пар, бросая на горячие камни конопляное семя. Есть у Геродота упоминание и о том, что еще скифы после погребения покойника очищали себя парной баней.

Византийский историк Прокопий Кесарийский, живший в V в. н.э. пишет, что баня сопровождала древних славян всю жизнь: здесь их омывали и в день рождения, и перед свадьбой, и... после смерти.

«И не имеют они купален, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его зеленоватым мхом. В одном из углов дома устраивают очаг из камней, а на самом верху, в потолке, открывают окно для выхода дыма. В доме всегда имеется емкость для воды, которой поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. А в руках у каждого связка сухих ветвей, которой, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая его к себе... И тогда поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их лицах — радость и улыбка». Так писал о древних славянах один арабский путешественник и ученый.

На Руси в баню ходили все

В летописях X-XII веков часто упоминается о банях на Руси. Бани в те далекие времена наши предки называли по-своему: мовь, мовня, мовница, мыльня, влазня и др.

Из летописи 966 г. мы узнаем:

...В уставе князя новгородского и Киевского Владимира, который ввел на Руси христианство, и названного в народе — «Красное солнышко», бани именовались заведениями для немогущих. Это были, своего рода, народные лечебницы, по всей вероятности, первые на Руси.

В 1091 году епископ Ефрем, в последствии — Киевский митрополит, повелел «заводить строение — банное врачево и всех приходящих безмездно (т.е., бесплатно. Авт.) врачевать». В эти же годы монах Киево-Печерского монастыря Агапий, прославившийся как искусный врачеватель, исцелял больных травами и баней. По монастырскому уставу больных полагалось мыть в бане три раза в месяц.

В Лаврентьевской летописи, составленной в 1377 году, упоминается о бане при дворе Княгини Ольги. Интересно название этой бани — «истобька». Наверное, образовано от слова — истопить?

Известный деятель, историк и ученый России Карамзин в своем труде «История государства Российского» приводит свидетельство иноземных путешественников, побывавших на нашей земле в древние времена:

...«Житель полуночных земель любит движение, согревая им кровь свою. Привыкает сносить частые перемены воздуха и терпением укрепляется... Презирает непогоду, свойственную климату северному... Закаляется своей огненной баней».

В летописях XI-XII в.в. упоминается водопровод, построенный для «Ярославова дворища». Московские князья брали воду для бани из Москвы-реки или из реки Неглинной. Позднее, в начале XVI в., по приказу Ивана Каметы проложили от реки вглубь берега за стены Кремля дубовую трубу и подавали воду к глубокому колодцу-тайнику, из которого уже бадейками ее разносили куда нужно.

"Почему урусуты здоровые и сильные?"

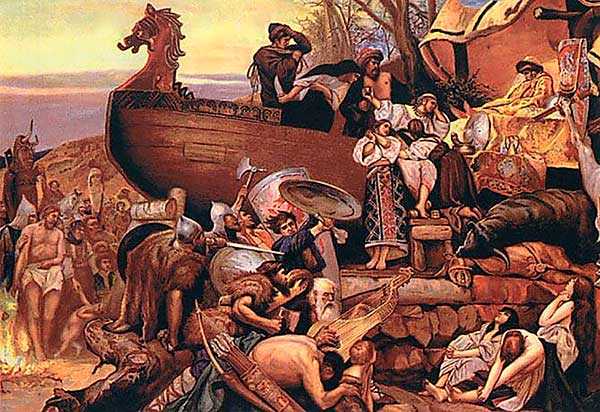

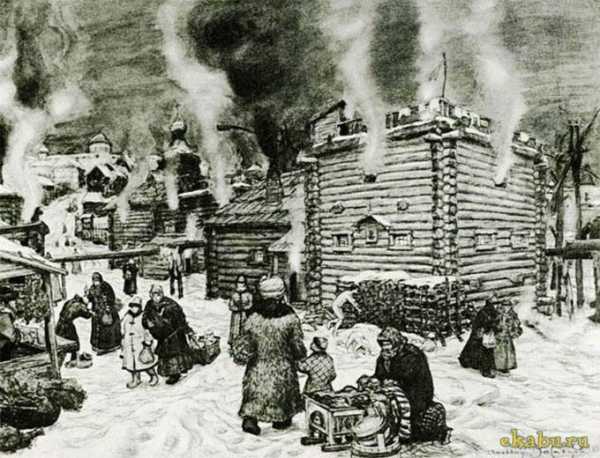

Зимой 1237 г. внук Чингисхана Батый подошел со своей конницей к Москве. Его взору предстали бревенчатые срубы у реки, из которых валил густой пар. Оттуда часто, второпях, выскакивали люди нагишом, бросались в ледяную прорубь и окунались, иные же — валялись в сугробах снега.

Вот как описывает этот исторический эпизод писатель и историк Василий Ян в романе «Батый»:

«Бату хан метнул плетью на срубы:

— Что делают эти безумцы?

— Эти домики называют мыльни, — объяснил толмач. — Там жители Мушкары (Москвы) бьют себя березовыми вениками, моются горячей водой и квасом, затем — окунаются в проруби. Это очень полезно для здоровья. От того урусуты (русичи) такие сильные».

Еще в первой половине XII века внучка киевского князя Владимира Мономаха — Евпраксия, с детства увлекаясь народной медициной, обратила внимание на пользу для здоровья русской бани. Собирая различные, полезные для человека, целебные травы, она приготовляла из них отвары и лечила ими не только знатных людей, но и простых крестьян. «Леками людям добро делала», — говорили о Евпраксии в народе, за что ее и прозвали Добродеей.

В возрасте пятнадцати лет она была просватана за Византийского царевича. Переехав к мужу в Царьград, Евпраксия изучила за короткий срок греческий язык, зачитывалась книгами греческих ученых: Гиппократа, Галена и Асклепиада. Со временем, став выдающимся врачом своего времени, она собрала и изучила многочисленные рецепты народной медицины, боролась за соблюдение чистоты людьми, без чего «не быть здорову». Евпраксия уже тогда говорила об "особенности" русской бане, ее пользе, которая «предохраняет от болезни и укрепляет тело».

mirznanii.com

Бани Древней Руси и России

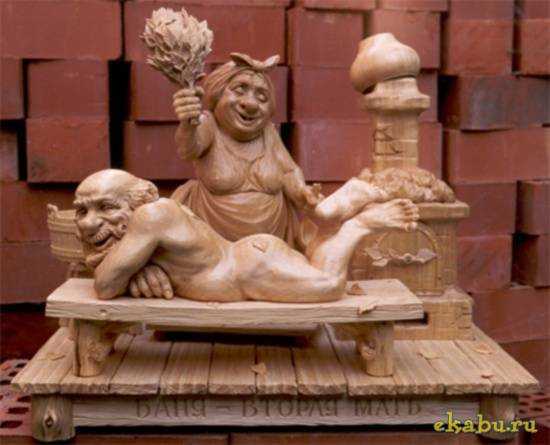

Баня - мать вторая: кости расправит, все дело поправит

Первые бани на Руси На Руси бани были известны с самой глубокой древности. В своих летописях Нестор относит их возникновение к первому столетию нашей эры, когда св. Апостол Андрей, проповедуя в Киеве евангельское слово, отправился потом в Новгород, где он увидел чудо - парившихся в бане. По описанию Нестора люди, парившиеся в бане, похожи были по цвету кожи на сваренных раков:"...Накалив печь в деревянных банях, туда входили нагими и там обливались водой. Потом брали розги (веник) и начинали себя бить, и до того секли, что едва выходили живыми. Затем, окатив себя с головы холодной водой, оживали". Нестор в своей летописи заключает: "Ни кем не будучи мучимы, сами себя мучили, и совершали не омовение, а - мучение". ...Водные процедуры в виде купания, обливания и парения с похлестыванием веником по телу широко использовались и славянскими племенами Древней Руси. Из древних летописей мы узнаем, что на Руси баня появилась задолго до крещения славян. Одни историки полагают, что баня на Русь завезена, якобы, арабами или спартанцами. Другие историки-археологи предполагают, и вполне обоснованно, что русская баня является собственным изобретением славян. В подтверждение последнему говорит совершенно особый, не похожий ни на какой другой, ритуал мытья славян. Но некоторые исследователи утверждают и обратное - что первая баня проделала путь на Север через славянские племена с Востока. Еще древне-греческий ученый и путешественник Геродот писал о том, что скитяне, у которых были бани в виде шалашей, получали пар, бросая на горячие камни конопляное семя. Есть у Геродота упоминание и о том, что еще скифы после погребения покойника очищали себя парной баней.

...Водные процедуры в виде купания, обливания и парения с похлестыванием веником по телу широко использовались и славянскими племенами Древней Руси. Из древних летописей мы узнаем, что на Руси баня появилась задолго до крещения славян. Одни историки полагают, что баня на Русь завезена, якобы, арабами или спартанцами. Другие историки-археологи предполагают, и вполне обоснованно, что русская баня является собственным изобретением славян. В подтверждение последнему говорит совершенно особый, не похожий ни на какой другой, ритуал мытья славян. Но некоторые исследователи утверждают и обратное - что первая баня проделала путь на Север через славянские племена с Востока. Еще древне-греческий ученый и путешественник Геродот писал о том, что скитяне, у которых были бани в виде шалашей, получали пар, бросая на горячие камни конопляное семя. Есть у Геродота упоминание и о том, что еще скифы после погребения покойника очищали себя парной баней.  Византийский историк Прокопий Кесарийский, живший в V в. н.э. пишет, что баня сопровождала древних славян всю жизнь: здесь их омывали и в день рождения, и перед свадьбой, и... после смерти. "И не имеют они купален, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его зеленоватым мхом. В одном из углов дома устраивают очаг из камней, а на самом верху, в потолке, открывают окно для выхода дыма. В доме всегда имеется емкость для воды, которой поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. А в руках у каждого связка сухих ветвей, которой, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая его к себе... И тогда поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их лицах - радость и улыбка". Так писал о древних славянах один арабский путешественник и ученый. На Руси в баню ходили все В летописях X-XII веков часто упоминается о банях на Руси. Бани в те далекие времена наши предки называли по-своему: мовь, мовня, мовница, мыльня, влазня и др.

Византийский историк Прокопий Кесарийский, живший в V в. н.э. пишет, что баня сопровождала древних славян всю жизнь: здесь их омывали и в день рождения, и перед свадьбой, и... после смерти. "И не имеют они купален, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его зеленоватым мхом. В одном из углов дома устраивают очаг из камней, а на самом верху, в потолке, открывают окно для выхода дыма. В доме всегда имеется емкость для воды, которой поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. А в руках у каждого связка сухих ветвей, которой, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая его к себе... И тогда поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их лицах - радость и улыбка". Так писал о древних славянах один арабский путешественник и ученый. На Руси в баню ходили все В летописях X-XII веков часто упоминается о банях на Руси. Бани в те далекие времена наши предки называли по-своему: мовь, мовня, мовница, мыльня, влазня и др.

Из летописи 966 г. мы узнаем: ...В уставе князя новгородского и Киевского Владимира, который ввел на Руси христианство, и названного в народе - "Красное солнышко", бани именовались заведениями для немогущих. Это были, своего рода, народные лечебницы, по всей вероятности, первые на Руси. В 1091 году епископ Ефрем, в последствии - Киевский митрополит, повелел "заводить строение - банное врачево и всех приходящих безмездно (т.е., бесплатно. Авт.) врачевать". В эти же годы монах Киево-Печерского монастыря Агапий, прославившийся как искусный врачеватель, исцелял больных травами и баней. По монастырскому уставу больных полагалось мыть в бане три раза в месяц. В Лаврентьевской летописи, составленной в 1377 году, упоминается о бане при дворе Княгини Ольги. Интересно название этой бани - "истобька". Наверное, образовано от слова - истопить? Известный деятель, историк и ученый России Карамзин в своем труде "История государства Российского" приводит свидетельство иноземных путешественников, побывавших на нашей земле в древние времена:

..."Житель полуночных земель любит движение, согревая им кровь свою. Привыкает сносить частые перемены воздуха и терпением укрепляется... Презирает непогоду, свойственную климату северному... Закаляется своей огненной баней".

Еще в первой половине XII века внучка киевского князя Владимира Мономаха - Евпраксия, с детства увлекаясь народной медициной, обратила внимание на пользу для здоровья русской бани. Собирая различные, полезные для человека, целебные травы, она приготовляла из них отвары и лечила ими не только знатных людей, но и простых крестьян. "Леками людям добро делала", - говорили о Евпраксии в народе, за что ее и прозвали Добродеей. В возрасте пятнадцати лет она была просватана за Византийского царевича. Переехав к мужу в Царьград, Евпраксия изучила за короткий срок греческий язык, зачитывалась книгами греческих ученых: Гиппократа, Галена и Асклепиада. Со временем, став выдающимся врачом своего времени, она собрала и изучила многочисленные рецепты народной медицины, боролась за соблюдение чистоты людьми, без чего "не быть здорову". Евпраксия уже тогда говорила об "особенности" русской бане, ее пользе, которая "предохраняет от болезни и укрепляет тело".

Еще в первой половине XII века внучка киевского князя Владимира Мономаха - Евпраксия, с детства увлекаясь народной медициной, обратила внимание на пользу для здоровья русской бани. Собирая различные, полезные для человека, целебные травы, она приготовляла из них отвары и лечила ими не только знатных людей, но и простых крестьян. "Леками людям добро делала", - говорили о Евпраксии в народе, за что ее и прозвали Добродеей. В возрасте пятнадцати лет она была просватана за Византийского царевича. Переехав к мужу в Царьград, Евпраксия изучила за короткий срок греческий язык, зачитывалась книгами греческих ученых: Гиппократа, Галена и Асклепиада. Со временем, став выдающимся врачом своего времени, она собрала и изучила многочисленные рецепты народной медицины, боролась за соблюдение чистоты людьми, без чего "не быть здорову". Евпраксия уже тогда говорила об "особенности" русской бане, ее пользе, которая "предохраняет от болезни и укрепляет тело".  На основании статьи Журавлева Василия Никифоровича - "Щедрый пар - путь к здоровью и долголетию".

На основании статьи Журавлева Василия Никифоровича - "Щедрый пар - путь к здоровью и долголетию".zema.su

История появления бани на Руси

Древние считали, что омовение приносит 10 преимуществ: свежесть, ясность ума, бодрость, силу, здоровье и красоту, чистоту, молодость, внимание противоположного пола и приятный цвет кожи.

Баня—дело на Руси традиционное. Она благотворно влияет на состояние, успокаивает нервную систему, усиливает обмен веществ, восстанавливает бодрость, повышает иммунитет и даже улучшает умственные способности. Баня хороша как лечебное средство при атеросклерозе, ревматизме, в начальной стадии гипертонии, при диабете, больных почках и т.д. Что уж говорить про наслаждение, которое она дарит! Но что мы знаем о бане?

Упоминания об оздоровительных свойствах паровой бани встречаются еще в учении Геродота или древнем индийском трактате «Аюрведа».

В Древней Греции Гиппократ прописывал ее большинству больных в качестве лечения. Бани были известны в древнем Китае, Египте и других странах. На Руси первые упоминания о бане датируются XI в. Тогда она называлась «мыленка», «мыльня», «мовница». Даже хан Батый, добравшийся до Москвы, был поражен, увидев, как из стоявших у реки грубых деревянных срубов в клубах пара выскакивали голые мужики и с криками бросались в холодную воду. Ему объяснили, что именно этот обычай и делает урусов сильными и опасными воинами.

В бане соединяются три природные стихии: вода, огонь и воздух. Древние славяне были язычниками и, парясь, словно привлекали духов на свою сторону, набираясь от них сил и исцеляясь от хворей.

Позднее популяризировали баню монахи, как наиболее просвещенное сословие.К примеру, в Киево-Печерской лавре больных традиционно лечили травами и баней. Со временем баня стала атрибутом повседневной жизни русского народа. Бани строили в каждой деревне, а те, кто побогаче, имели даже собственную баньку. Топили их и парились, как правило, по субботам, когда замирала деловая жизнь, прекращались любые работы.

Это интересно:

Русскую баню нагревают до 60 °С и более при практически стопроцентной влажности.

Постепенно слава о русской бане разлетелась по всему миру, а сама баня стала частью русской экзотики. Петр I позаботился о том, чтобы и в Европе, в частности в Амстердаме и Париже, бани построили для русских солдат. Благодаря французам, учувствовавшим в Отечественной войне 1812 г., увлечение русской баней пришло во Францию, а потом в Германию, Австро-Венгрию и другие страны.Историки подсчитали, что только в Москве в первой трети XIX в. действовало 1500 частных и около 70 казенных бань. Самые известные русские бани сегодня, несомненно, «Сандуны» Они были открыты еще в 1808 г., действуют и сейчас, их здания считаются памятниками культуры.

Поговаривают, что здесь парился сам Наполеон Бонапарт, занявший Москву. А Сергей Эйзенштейн снимал в «Сандунах» эпизод фильма «Броненосец «Потемкин»». Тема бани и по ей день остается популярной как в фольклоре, частушках, сказках и анекдотах, так и в искусстве. Вспомните хотя бы знаменитый эпизод в картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», положивший начало всем событиям в фильме.

Это интересно:

По официально статистике 20% жителей России ежемесячно посещают баню или сауну.

Читать ещё:

wnwn.ru

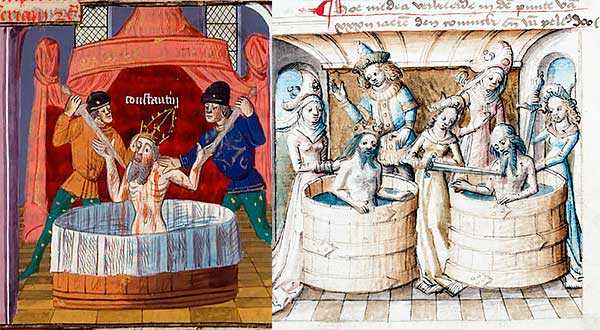

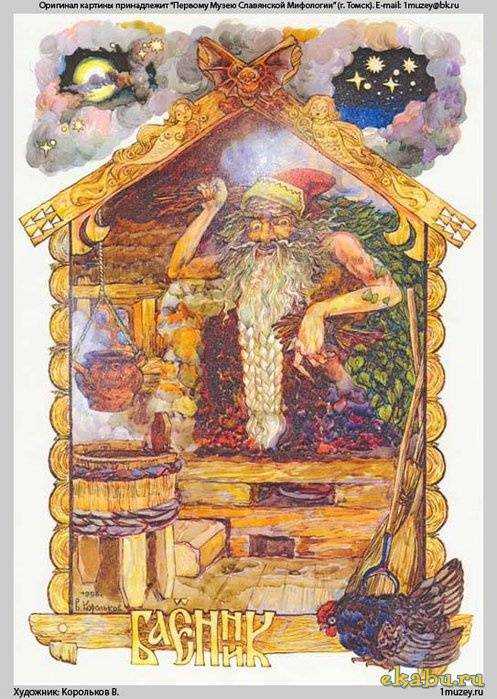

| Глава из книги А. Дачника "Баня. Очерки этнографии и медицины". Избражение на заставке: Вторая месть княгини Ольги древлянам: сожжение послов в бане. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Библиотека академии наук. Санкт-Петербург. Баня в России традиционно воспринималась как врата между миром живых и мертвых. У славян, как и у живущих рядом финно-угорских народностей, баня была своеобразным святилищем, в котором жизнь встречалась со смертью, начиналась и заканчивалась жизнь человека, где лечили «болезных» и творили повседневную магию. Постепеное принятие славянами христианского взгляда на мир привело к тому, что на баню стали смотреть как на необходимое, но весьма страшное место, в котором творилось колдовство, могли жить «черти» и «недобрые духи». Однако, необходимо сказать, что для такого негативного взгляда на баню и суеверных страхов перед ней были все основания. Славянская родовая память сохранила все, что издревле происходило в банях на Руси. Мы уже выяснили роль бани в культе языческих богов Огня и Воды, в ритуальном почитании духов предков – навий, дедов, и коснулись того, как в бане хоронили послеродовый послед и части жертвенных птиц (голову, перья и ноги, так как саму птицу съедали). Но это не самое страшное, что можно было встретить в русской бане. Образ бани на Руси с веками оброс массой ритуальных запретов. Большинство из них основано на том, что сама баня или духи, обитающие в ней, способны повредить здоровью человека или даже лишить жизни. На чем же были основаны суеверные народные страхи перед баней? Поводы для страхов коренятся как в физических явлениях, так и во многих ритуальных действиях, проводимых в бане или около нее. Баня в общественном сознании стала прочно связываться с нечистой силой и с близостью возможной смерти в бане. Посещение бани на Руси было ограничено многочисленными запретительными повериями: нельзя ходить в баню в одиночку («Кто ходит в баню в одиночку – тот колдун»), нельзя ходить в баню после получночи (или в темное время суток), так как тогда «только черти парятся». «Если долго сидеть в бане – то увидишь черта». Тлеющие угольки в печке-каменке в темное время суток в воображении поселян стали превращаться в «красные глазки чертенят» [Садовников Д.Н., 1884]. Эта группа поверий легко обьяснима, и коренится в особенностях банной атмосферы, то есть, буквально в газовом составе и физических свойствах воздуха в парной. Вспомним, что в подавляющем большинстве случаев сельская баня на Руси – это баня, отапливаемая по-черному с прерывистым режимом прогрева. То есть, баню протапливают, нагревают каменку, воду или камни для нагрева воды, проветривают помещение и закрывают дверь, волоковые окна и дымницу (если она есть). Все угли и золу из печи полагалось убрать, однако можно допустить, что к этому правилу относились с определенным уровнем пренебрежения, о чем свидетельствует цитируемое выше поверие о красноватых как «глазки чертенят» угольках в печи. Долгое и качественное проветривание (например, принятое в финских курных саунах) на Руси рассматривали как утечку «драгоценного тепла». Этот же подход к сохранению тепла крестьяне применяли и в жилых избах, где зимой в воздухе «можно было топор вешать» [Шингарев А.И., 1907]. Впрочем, если учесть, что теплоизоляция бань в те времена была далека от идеала (часто при протопке курных бань дым сочился через межвенцовые щели), а плоские накатные потолки в банях научились делать только в XVIII веке, то отношение к теплу в бане как к драгоценности вполне объяснимо.

Что же в итоге происходило в воздухом в курной русской бане? Это была атмосфера с низким содержанием кислорода, примесью угарного газа и высокой влажностью (во время поддачи воды на каменку). Во второй части книги («Баня. Очерки медицины») мы подробно расскажем, как вдыхаемый горячий водяной пар способен значительно ухудшить внешнее легочное дыхание человека. Именно из-за ухудшения газообмена в легких при воздействии пара, даже при невысоких температурах в парной, наблюдаются случаи внезапных смертей в паровых (русских и турецких) банях у пожилых или больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. У здоровых и крепких людей нарушение снабжения кислородом головного мозга само по себе или на фоне теплового стресса (при высоких температурах в парной и (или) длительном пребывании при этой температуре без промежуточного охлаждения, может привести на определенной стадии к состоянию эйфории, психомоторного возбуждения и появлению различного вида галлюцинаций, во время которых неискушенным деревнским парильщикам могла «являться» самая разнообразная «нечисть»: черные змеи, кошки, собаки, волосатые банники или обдерихи, да и хоть сам чёрт. Если учесть, что физиологической основой для появления подобных явлений является начинающийся из-за недостатка кислорода и перегрева отек головного мозга, то нетрудно преположить, что малейшее злоупотребление баней могло привести любителей общения с «нечистой силой» к гробовой доске или инвалидизировать их. Остатки угарного газа, который не имеет запаха, могут быстро «удавить» неразумных и неострожных посетителей бань. Принимая во внимание подобные «банные эффекты», баню широко использовали в своей практике знахари, колдуны и шаманы. Мы уже упоминали скифский и индейский приемы сжигания на банной каменке различных галюциногенных трав, а в XVIII веке был описан сибирский обычай одурманиваться в бане беленой [Стеллео Г.-В., 1982]. На Урале в старину мастера – камнерезы создавали свои шедевры, предварительно напарившись в бане, чтобы войти в особое «творческое» состояние (измененное состояние сознания)[Белоусова И., 2015]. В народной целительской банной практике XIX века использовалось мухоморовое масло, которым натирались в бане. Автор лично наблюдал в 2000-х годах опасные ритуалы «угорания» в курной бане в Ленинградской области. Неслучайно в русском фольклоре возник образ невидимого «банника» и «обдерихи», которые могут задушить людей в банях или ожечь – «ободрать» кожу. Даже в современной Финляндии каждый год в саунах погибает несколько дестятков человек от отравления угарным газом (и гораздо больше погибает от перегрева – около 50 – 60 человек в год. Больше половины погибших традиционно находились в состоянии алкогольного опьянения)[OSF, 2014]. Можно только предположить, сколько таких смертей было на Руси в глубокую седую старину, где никто и никогда не считал людей. Другой причиной смертей в банях были пожары (в том числе и умышленные поджоги). Этот сюжет прослеживается в «Повести минувших лет» летописца Нестора, где говорится о сожжении бани с послами древлян княгиней Ольгой (первых послов древлян, вздумавших сватать ее за своего князя Мала, живыми закопали в землю, вторых послов сожгли в бане, а после тризны на могиле Игоря еще 5000 древлян «перебили»), и в хорошо известных в древней Руси скандинавских сагах о вдове шведского короля Сигрид Гордой, которая в 995 году приказала сжечь заживо в бане своих женихов, среди которых был и русский князь Всеволод Владимирович (Виссавальд). Убийства и казни в банях были весьма частыми историческими сюжетами: в бане в 65 г. н.э. покончил с собой вместе с супругой по приказу римского императора Нерона философ Сенека. В бане 15 сентября 668 года был убит заговорщиками византийский император Констант II.

Убиение горячим паром в бане было распространено и в Римской империи, и в Византии. Супруга императора Константина Фауста была замечена в связи с рабом. В 326 году н.э. по приказу мужа ее умертвили, заперев в горячей паровой бане. В средневековой Италии описан случай казни в бане горячим паром царственной матереубийцы. В 1315 году в Ливонии (ныне Латвия) во время голода из-за дороговизны хлеба и других продуктов «… доходило до того, что некоторые родители убивали своих детей и ели их, и некоторые родители от недостатка в хлебе запирали своих детей в жарких банях, чтобы дети задохлись» [Рюссов Б., 1879]. Казни и убийства в паровых банях случались и в России. В 1762 году Иркутский губернатор генерал-майор Карл Львович фон Фрауендорф «… многие жестокости причиня разным честным людям и запытав одного солдата в присутствии своем в жарко натопленной бане» [Андреев И. Г.,1998]. Баня вовсе не случайно стала ассоциироваться у русского народа со смертью. Смерть и похоронные ритаулы тесно связаны с русской баней. Существовали весьма жестокие славянские языческие, никак не согласующиеся с прививаемыми христианскими ценностями, ритуалы умервщления стариков, тяжело больных или покалеченных [Велецкая Н., 1978]. Такая практика существовала на Руси еще в средние века, возможно, как реликт человеческих жертв Перуну, а возможно, и как часть простой, прагматичной и суровой необходимости выживания в условиях недостатка средств и пищи. Стариков, больных и «калечных» закатывали до смерти на санях на морозе, привязывали к колодам и бросали в поле или сбрасывали в овраг (отсюда устойчивое выражение – «не бросай меня»). Также как и у финнов, в некоторых частях России применяли более «гуманный» способ умерщвления: переносили умирающего зимой в неотапливаемую баню, где крышу либо приподнимали жердиной, либо разбирали, «чтобы душе легче на небо было попасть». Зачастую покойника тут же обмывали, устраивая ему последнюю, очищающую от «скверны жизни» ритуальную баню, держа над ним банный веник (считающийся обителью душ предков). Зачастую и отпевали новопредставленнного тут же в бане. Но и не только отпевали… Вспомним, что не все крестьяне на Руси имели хотя бы одну лошадь в хозяйстве для вывоза тела, не все крестьяне хотели, чтобы окружающие знали о смерти «заморенного» члена семьи и, наконец, земляной пол в бане был в зимнее время был единственным местом, где земля не промерзала на всю возможную глубину, которая в разных частях Великой Руси могла колебаться от полуметра в южных губерниях, до в двух – трех метров на севере и в Сибири. Да… Как это ни печально, умерших (или убиенных) иногда хоронили прямо в земляном полу бани. Такие случаи были описаны на территории Ингреманландии [Lehtipuro O., 2006].

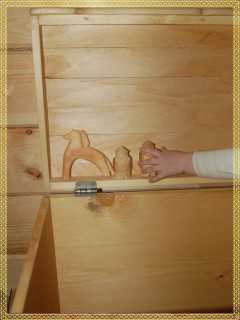

Принимая в расчет эти кошмарные функции бани на Руси, становится понятным, почему в народном представлении баня стоит на «проклятом» месте, и почему крестьяне никогда не строили изб на месте бывших бань. Найти доказательтсва данному тезису достаточно просто: достаточно провести серию археологических раскопок на месте старинных русских деревнских бань. Одна находка под баней описана в научной литературе: в Армении под полом купального зала бани XI – XII вв. в крепости князей Пахлавуни – Амберд был обнаружен скелет горбуна и петуха [Халпачхьян О.Х., 1960]. Правда, эта страшная находка скорее свидетельствует о ритуальном жертвоприношении при постройке бани, о чем мы поговорим чуть ниже. По всей видимости, баня достаточно редко становилась последним приютом для взрослых поселян. Скорее всего, это были исключительные случаи крайней необходимости в особых обстоятельствах. Тем не менее, печальная традиция банного погребения также могла дать почву для почитания на Руси духов предков именно в бане. Да и образы банника и обдерихи могли возникнуть из образов почитаемых в бане предков, возможно похороненных тут же [Кутарев О.В., 2013]. Не случайно банника часто именуют «дедушка». Причем с банником – «дедушкой» ассоциируется не только абстрактная сущность из мира духов, но и сама банная каменка или определенный камень из каменки. В Финляндии до сих пор персонализируют банного духа, устанавливая на каменки особый, стилизованный «под идола», камень (см. ил. на полях). Но была и другая гораздо более многочисленная категория новопреставленных на Руси, захоронения которых в банях, по всей вероятности, были гораздо более частыми. Издалека к этой мысли подводят многочисленные фольклорные вариации на тему о подмене банником новорожденного ребенка в бане на головешку, веник или деревянную чурку, обряженную ребенком [Зиновьев В.П., 1987]. Во всех преданиях на тему подмены ребенка в бане, говорится о невнимательной матери («пошла в баню с ребенком, а вернулась с поленом»), которая оставила ребенка без присмотра, не прикасалась к нему постоянно, проверяя его состояние, и, в результате, получила вместо ребенка либо неживой объект, либо «не своего» ребенка, а другого – неполноценного, отстающего в развитии, и только внешне похожего на своего собственного. Настоящий же, «свой» ребенок продолжает жить и расти в потустороннем мире, в семье того или иного духа. Крестьяне верили, что, озможно, когда-нибудь, с помощью самой сильной магии, его получится вернуть из мира духов в свою настоящую семью – к матери, которая, хоть и смирилась внешне с потерей, но все-таки не теряет последней надежды на чудо. Конструирование данных образов являются своеобразным механизмом психологической защиты путем мифологизации реальных весьма печальных травматических событий. Какие же это были события и как они были связаны с баней?

Вспомним, что детская смертность в Российской империи даже в XIX веке носила угрожающий характер – в отдельные периоды истории в деревенских условиях выживало всего 20 – 25% новорожденных [прот. Гиляровский, 1866]. По всей видимости, существенная доля смертельных исходов происходила во время родов, особенно осложненных родов, при которых бабки-повитухи нередко смертельно травмировали плод, отрывая конечности и голову при «вытягивании из чрева» [Попов Г., 1903]. Последующая совершенно дикая языческая славянска практика длительного «запаривания» и «допекания» новожденного в бане или печи также собирала свою смертельную лепту: бабки-повитухи, естественно, не могли знать, что система терморегуляции у ребенка начинает функционировать не ранее третьего месяца жизни и становится способна более-менее сносно поддерживать температурное постоянство внутренней среды организма только к 12–14-му месяцу жизни. Полноценно же функционировать система терморегуляции начинает только с 7 – 8 года жизни ребенка. Сколько младенцев на Руси погибало от теплового удара во время банных и печных процедур? Неслучайно в народных поверьях требовалось постоянно прикасаться к ребенку в бане, чтобы проверить, «не подменили ли его». Даже если дело не доходило до комы и смерти при тепловом ударе, последствия этих банных «тепловых процедур» безусловно сказывались на психическом и физическом развитии, что, вероятно, и называлось в народе «подменой ребенка». С другой стороны, баня была тем местом, где можно было «без следа» избавиться от последствий нежелательной беременности, от новорожденного с врожденными дефектами и уродствами, или от ребенка нежеланного пола. Подобные функции римских терм подтверждены археологическими раскопками. Во времена Римской империи при отсутствии эффективных противозачаточных средств умерщвление новорожденных считалось обычной формой «контроля рождаемости». Страшные археологические находки подтверждают этот факт и роль бань к «избавлению» от младенцев. В 1988 году под руинами римских терм в Ашкелоне (древний город на территории современного Израиля), при раскопках, были обнаружены останки 97 младенцев, проживших не более одной недели. Ученые предположили, что матерями этих несчастных были «жрицы любви», промышлявшие в термах [Rose M., 1997].

И на Руси в случае смертельных исходов, баня позволяла помочь душе отправится к Отцу-Небу, а прах бренного тела предать Матери-Земле. Вспомним, что на Руси порог вообще и особенно порог в бане обладает особым табу: на него нельзя вставать, на нем нельзя ругаться, и через него нельзя передвать вещи. Если же человек хочет встреться с «нечистью», то есть увидеть мир мертвых, то ему как раз и нужно встать на пороге. Также в своих ритуалах используют порог знахари и колдуны. Подобное табуирование связано с древним поверьем, что под порогом живут домашние божества, души предков или или тотемных животных. Например, при постройке новой бани на Руси было приянто приносить вполне кровавую жертву: под Чистый (Великий) четверг Страстной недели следовало поймать черную курицу или петуха, задушить своими руками и закопать под порогом бани. Такой же ритаул мог проводиться и для защиты бани от пожара. Любопытно, что аналогичные ритуалы банных жертвоприношений существуют и в Центральной Америке. Однако мертвая курица – это не самое неприятное, что могло оказаться под порогом бани или под ее земляным полом. У славян практиковался древний языческий обычай хоронить умерших членов семьи у входа под порогом. Считалось, что их души будут защищать дом и помогать живым [Фрезер Д,. 2003]. Примечательно, что схожие обычаи описаны и в Англии XIX века, где под порогом овина хоронили недоношенных телят. На Руси в бане хоронили (и хоронят) послед новорожденного. Возможно, что захоронение производилось не только в виде зарывания в землю. В источниках X века (арабский путешественник Ибн Фадлан) говориться о широко распространенном у славян-язычников похоронном ритуале в виде сожжения [Кутарев О. В., 2013]. Сожжение практиковалось с XV в до н.э. и сохранялось до эпохи Владимра Мономаха (1053 – 1125 гг.) Не случайно в русских поверях очаг является окном в загобный мир, мир душ и сферу обитания предков. Позднее трупосжигание трансформировалось в ритуальные костры на месте погребения и растапливание каменки в бане, которую топили «для покойника». Рассмотрение этих малоизвестных фактов делает объяснимым славянское и финно-угорское народное отношение к бане как к настоящему святилищу предков. Возможно, что проживание роженицы с новорожденным в бане и запрещение показывать младенца отцу первые три дня или неделю также связано с прагматичным деревенским «карантином на выживание». В случае печального исхода каменка или земляной пол в бане могли помочь совершить древний ритуал захоронения праха в горшке (Харузин Н.Н., 1894), корни котрого отслеживаются в Индии,† где считалось, что захоронение у порога поможет душе усопшего вернуться в семью в следущем ребенке [Толстая С.М., 2000], в Римской империи, и на территории Руси еще в X веке до н.э. [Рыбаков Б.А.,1987]. Соблюдение похоронных идей будущей реинкарнации подтверждается известной позой останков в захоронениях языческих и раннехристианских времен, когда тела укладывали в виде эмбриона, чтобы облегчить повторное рождение. Другое любопытное совпадение состоит в том, что сжигали и хоронили усопших в древней Руси именно в пятницу, в день Макоши, храмом поклонения которой являлась баня. Прах и кости либо закапывались на месте, либо над ними насыпался холм, либо, судя по Лаврентьевской летописи, радимичи, вятичи, кривичи и прочая «погань» собирали останки в горшок и ставили на столбах на перекрестках дорог, либо в позаимствованных у северных и финно-угорских народов лабазах (нъяллах) – маленьких срубиках на курьих ножках, в которых хоронили останки примерно до VIIII века. Эти «избушки смерти» прочно вошли в славянскую мифологию в качестве обители Бабы-Яги, колдуньи из мира мертвых. Урны с костями ставили вверх дном, чтобы помешать покойникам выйти в мир живых [Мансикка В. Й., 2005]. В христианские времена эти столбовые захоронения постепенно трансформировались в путевые «домики для душ» по пути на кладбище. После христианизации Руси столбовые захоронения превратились в привычные нашему глазу часовенные столпы с иконами. Другим реликтом древней славянской похоронной традиции является деревенских обычай надевать горшки на заборные колья [Фрейман Н.О., 1945]. Прах предков в языческой Руси расставляли в урнах-горшках на столбах – чурах под «домиками» из теса. Эти предки – «чуры» или «щуры» охраняли селение и его обитателей. Отсюда произошли слова «черезЧур», выражение «Чур меня», я в «чуриках», «праЩур». Придорожные столбы со скатами в форме домика славяне ставили на пути от кладбища к селению, чтобы душа покойного, возвращаясь в привычные места, могла отдохнуть под кровлей по пути и, может быть, задержаться и не приходить обратно в свой прежний дом. [Мансикка В. Й., 2005] В результате сама баня в русском народном сознании постепено стала восприниматься как форма временного дома для мертвых –символическая домовина (гроб) или вместилище для нее. Вероятно, это связано с рассмотренной выше ролью бани в славянских похоронных ритуалах, которыне позднее трансформирвались в обмывание и отпевание покойника в бане [Криничная Н.А., 2004]. Баня связана и с человеческими жертвоприношениями.

|

|||

dom.dacha-dom.ru

Баня на Руси | Тайны и загадки истории

Баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня, байна) была в обиходе у славян уже в V-VI в.в., еще скифы, жившие на территории России, использовали горячую воду и пар. Лет 800-900 тому назад в городах России, Волжской Болгарии и на других европейских территориях уже строили каменные бани, сочетающие местные традиции с восточными. В 1090 году в Переславле по указанию епископа Ефрема, ставшего затем киевским митрополитом, была построена большая каменная баня. На месте города Буглар — столицы Волжской Болгарии — в IX-XIV веках обнаружены остатки пяти каменных бань. Но всё же основное население в этих краях пользовалось деревянными банями.

История бани

История бани началась ещё в глубокой древности, причём у всех народов баня была не только местом для мытья, а также особенным, почти священным местом. Считалось, что баня объединяет 4 главные природные стихии: огонь, воду, воздух и землю. Поэтому человек, посетивший баню, как бы вбирал в себя силу всех этих стихий и становился крепче, сильнее и здоровее. Недаром на Руси бытовала поговорка «Помылся – будто заново родился!».

Бани всегда пользовались особым почётом на территории России. На Руси с баней были связаны все самые важные события: рождение, свадьба, выздоровление после тяжёлой болезни.

Так, была такая традиция: обязательно необходимо было посетить баню перед венчанием и на следующий день после свадьбы. Наши предки полагали, что предназначение бани состоит не столько в очищении тела, сколько в очищении души. Считалось даже, что если больному не помогла баня, то ему уже ничто не поможет.

Парную баню на Руси называли мыльней, мовней или влазней. По данным историков (история русской бани), ещё в 5-6 веке на Руси были в ходу такие бани, причём ими пользовались как богатые, знатные люди, так и простой люд. Поэтому несправедливо считать русский народ нецивилизованным, отсталым и не имеющим никакого представления о личной гигиене. Русская баня – одна из самых древних, она появилась почти одновременно с самим возникновением славян. О бане упоминается в устном народном творчестве ещё тогда, когда даже не было письменности. Возможно, славяне придавали такое большое значение бане, поскольку в то время они были язычниками и привлекали в бане благосклонность таких важных стихий, как вода и огонь. Так или иначе, но бани всегда играли огромную роль в жизни русского народа.

Наши предки издревле верили в целебную и очистительную силу бань (возникновение русской бани), связывали здоровье с чистотой. Баня всегда считалась самым лучшим способом преодолеть хворь, сглаз и вообще всё плохое. Со временем предложение искупаться в бане стало признаком гостеприимства. Так, гостя сначала вели в баньку и лишь затем кормили и укладывали спать.

Кстати, было бы неверно связывать парную баню только со славянами. На самом деле такие бани появились впервые у многих народов Поволжья, Урала и Сибири – не только у славянских племён (история бани), но также у финских, угорских и других. Например, в тайге и в наши дни сохранились избушки охотников, построенные по принципу бань. Во времена великого переселения некоторые финские народы перенесли парную баню по-чёрному в Скандинав

tayni.info

Русская баня. Парная на Руси.

Бревенчатая русская баня - явление по-российски самобытное и своеобразное.

Многие путешественники, бывавшие на Руси, брались за перо, в желании описать на бумаге удивительный обычай русского народа париться. Арап ибн Даста, проезжая через Русь в 10 веке, писал в своих путевых дневниках, что русским очень нравится париться в бане и купатся в снегу или нырять в прорубь. Так же Ибн Даста затметил, что в селениях бани роют в земле, делают землянки, которые потом используются и под жилища. Видимо, это свидетельство вместе с опсанием в "Повести временных лет" (10 век) - первое упоминание о русской бане. Всегда о бане писали многие иноземцы - кто с удивлением, но все с уважением. Германский ученый - путешественник Адам Олеарий в 17 веке и камер-юнкер немец Берхольц, находившийся при дворе императора Петра I, купец Оливье Брюнель и испанец доктор Антонио Нуньес Риберо Санчес, служащий при дворе императрицы Елизаветы, - все они описали свое посещение русских бань. Все эти описания в основном похожи.

Побывавший в 30 гг. 17 века в астраханской бане, Адам Олеарий позже описал свои впечатления о парилке: "Русские люди могут выносить чрезмерный жар и в бане, ложась на полки, велят нещадно себя хлестать и тереть тело своё запаренными березовыми вениками, этого я ну никак не мог переносить, затем, когда от жару такого они сделаются все красные - красные и изнемогут до той поры, что уже не в могут быть в бане, то бегут из неё голышом, и мужчины, и женщины - обливаются ледяной водою, а зимой, выбежав из бани на улицу, падают в снег, натирают им всё тело, будто б мылом, и потом, поостывши таким образом, снова идут в жаркую баню".

Общедоступные бани для горожан начали строить по указу царя Алексея Романова в 18 веке. Принадлежали они частным лицам. Были это одноэтажные бревенчатые бараки, обычно на берегу реки. Топились они вначале, как и простые бани, дровами. Имели по три помещения: раздевалка, мыльная и парная. На Руси в баню любили ходить все сословия. В летописях 11-13 вв. упоминается первый водопровод, выстроенный для "Ярославова дворища". Князья московские воду брали для своих бань из двух рек: Москвы и Неглинной, за водой нужно спускаться с высокого холма. Ну, наверно сами князья за водой не ходили, им было кого попросить. Позднее, в начале 16 века, по приказу Ивана Калиты провели от реки и под берегом за стены Кремля трубу из дуба и качали воду к тайному колодцу, из которого уже бадъями ее разносили кому куда нужно.Ещё позднее, при строительстве кирпичного Кремля, в башнях стали делать тайники-водопроводы. Такие водопроводы были сделаны под Свибловой (позднее Водовзводной) и под Собакиной, сейчас Арсенальной башнями. В 18 веке, был построен современный водопровод. Вода сама текла по специальной ходу в колодец, в подвале Свибловой башни. С помощью конного привода, построенного умельцем Христофором Головеем, вода лилась в бак на башне, по трубам перетекала в большой резервуар, а оттуда в царские бани.Бывало зазывалии в баню недругов, но преследуя другую цель. Ольга княгиня киевская отомстила за убийство князя Игоря, своего мужа, таким образом:"Пришедшим свататся к ней древлянам Ольга приказала приготовить баню, сказав им так: "Вымывшись, придёте ко мне!" Стопили баню, и пошли в нее послы-древляне, начали париться, и заперли за ними баню, и повелела Ольга поджечь её двери, и сгорели все..."

Историк прошлого Н. И. Костомаров написал, что баня у русских есть первейшая потребность - как в личной гигиене, так и в своего вида наслаждении. Была баня и есть, утверждает ученый, самым надёжным лекарством от всевозможных болезней: "Если русский человек почувствует себя хворым, тотчас... идет в баню пропариться".Вспомним легендарного полководца Александра Суворова. В детстве он был хилым и больным ребёнком, и только благодаря закаливанию и физическим упражнениям вырос выносливым и крепким. А. Суворов личным своим примером воздействовал на русских воинов. До преклонных лет великий полководец сохранил энергию, жизнерадостность, огромную творческую работоспособность. В записках о Суворове в журнале "Замечатель" в 1842 году написали: "В бане Алекандр Васильевич мог выдерживать ужасный жар на полке, после на него выливали до десяти ведер холодной воды..." Суворов говорил солдатам так: "Военный человек должен любить сильный мороз и сильный жар, засуху и проливной дождь".На Руси без жаркой баньки не обходилось ни одно торжество. Перед свадьбой, после "утренника" невеста приглашала подружек пойти в "жарку - банюшку", которая уже была истоплена. В баню шли молодые на следующий день после своей свадьбы - таков обычай. Гостям баньку старались протопить получше - да угостить легким паром. Как делали пар в русской бане? Да очень просто! Его и сейчас готовят точно так же. Растапливают банную каменку. На раскаленные камни поддают горячей водой, и в ту же секунду баня заполняется жарким паром.

...Русская рубленная баня уже давно завоевала признание в мире. Тысячи людей ежедневно прибегают к этому простому проверенному способу поддерживать красоту, здоровье, хорошее настроение, жизненный тонус.

Языковеды спорят, правда ли "баня" получилось из греческого слова, обозначающего в переводе "изгоняю боль и грусть". Мне кажется, это можно легко проверить самому - достаточно пойти в русскую баню и убедиться, что и боль и грусть на самом деле отступают.

Ещё статьи на эту тему сайте Рубленные дома и бани

vlapu.ru