Тепловой расчёт системы отопления: как грамотно сделать расчет нагрузки на систему. Расчет тепла на отопление

расчет часовых и годовых показателей

Содержание статьи:

Как оптимизировать затраты на отопление? Эта задача решается только комплексным подходом, учитывающим все параметры системы, здания и климатические особенности региона. При этом важнейшей составляющей является тепловая нагрузка на отопление: расчет часовых и годовых показателей входят в систему вычислений КПД системы.

Зачем нужно знать этот параметр

Распределение тепловых потерь в доме

Что же представляет собой расчет тепловой нагрузки на отопление? Он определяет оптимальное количество тепловой энергии для каждого помещения и здания в целом. Переменными величинами являются мощность отопительного оборудования – котла, радиаторов и трубопроводов. Также учитываются тепловые потери дома.

В идеале тепловая мощность отопительной системы должна компенсировать все тепловые потери и при этом поддерживать комфортный уровень температуры. Поэтому прежде чем выполнить расчет годовой нагрузки на отопление, нужно определиться с основными факторами, влияющими на нее:

- Характеристика конструктивных элементов дома. Наружные стены, окна, двери, вентиляционная система сказываются на уровне тепловых потерь;

- Размеры дома. Логично предположить, что чем больше помещение – тем интенсивнее должна работать система отопления. Немаловажным фактором при этом является не только общий объем каждой комнаты, но и площадь наружных стен и оконных конструкций;

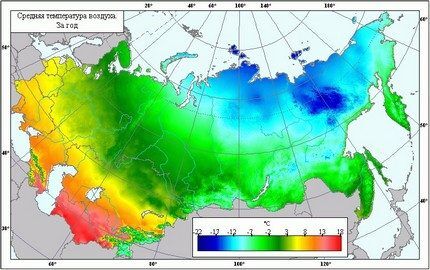

- Климат в регионе. При относительно небольших снижениях температуры на улице нужно малое количество энергии для компенсации тепловых потерь. Т.е. максимальная часовая нагрузка на отопление напрямую зависит от степени снижения температуры в определенный период времени и среднегодовое значение для отопительного сезона.

Учитывая эти факторы составляется оптимальный тепловой режим работы системы отопления. Резюмируя все вышесказанное можно сказать, что определение тепловой нагрузки на отопление необходимо для уменьшения расхода энергоносителя и соблюдения оптимального уровня нагрева в помещениях дома.

Для расчета оптимальной нагрузки на отопление по укрупненным показателям нужно знать точный объем здания. Важно помнить, что эта методика разрабатывалась для больших сооружений, поэтому погрешность вычислений будет велика.

Выбор методики расчета

Санитарно-эпидемиологические требования для жилых домов

Перед тем, как выполнить расчет нагрузки на отопление по укрупненным показателям или с более высокой точностью необходимо узнать рекомендуемые температурные режимы для жилого здания.

Во время расчета характеристик отопления нужно руководствоваться нормами СанПиН 2.1.2.2645-10. Исходя из данных таблицы, в каждой комнате дома необходимо обеспечить оптимальный температурный режим работы отопления.

Методики, по которым осуществляется расчет часовой нагрузки на отопление, могут иметь различную степень точности. В некоторых случаях рекомендуется использовать достаточно сложные вычисления, в результате чего погрешность будет минимальна. Если же оптимизация затрат на энергоносители не является приоритетной задачей при проектировании отопления – можно применять менее точные схемы.

Во время расчета почасовой нагрузки на отопление нужно учитывать суточную смену уличной температуры. Для улучшения точности вычисления нужно знать технические характеристики здания.

Простые способы вычисления тепловой нагрузки

Любой расчет тепловой нагрузки нужен для оптимизации параметров системы отопления или улучшения теплоизоляционных характеристик дома. После его выполнения выбираются определенные способы регулирования тепловой нагрузки отопления. Рассмотрим нетрудоемкие методики вычисления этого параметра системы отопления.

Зависимость мощности отопления от площади

Таблица поправочных коэффициентов для различных климатических зон России

Для дома со стандартными размерами комнат, высотой потолков и хорошей теплоизоляцией можно применить известное соотношение площади помещения к требуемой тепловой мощности. В таком случае на 10 м² потребуется генерировать 1 кВт тепла. К полученному результату нужно применить поправочный коэффициент, зависящий от климатической зоны.

Предположим, что дом находится в Московской области. Его общая площадь составлять 150 м². В таком случае часовая тепловая нагрузка на отопление будет равна:

15*1=15 кВт/час

Главным недостатком этого метода является большая погрешность. Расчет не учитывает изменение погодных факторов, а также особенности здания – сопротивление теплопередачи стен, окон. Поэтому на практике его использовать не рекомендуется.

Укрупненный расчет тепловой нагрузки здания

Укрупненный расчет нагрузки на отопление характеризуется более точными результатами. Изначально он применялся для предварительного расчета этого параметра при невозможности определить точные характеристики здания. Общая формула для определения тепловой нагрузки на отопление представлена ниже:

Где q° — удельная тепловая характеристика строения. Значения нужно брать из соответствующей таблицы, а – поправочный коэффициент, о котором говорилось выше, Vн – наружный объем строения, м³, Tвн и Tнро – значения температуры внутри дома и на улице.

Таблица удельных тепловых характеристик зданий

Предположим, что необходимо рассчитать максимальную часовую нагрузку на отопление в доме с объемом по наружным стенам 480 м³ (площадь 160 м², двухэтажный дом). В этом случае тепловая характеристика будет равна 0,49 Вт/м³*С. Поправочный коэффициент а = 1 (для Московской области). Оптимальная температура внутри жилого помещения (Твн ) должна составлять +22°С. Температура на улице при этом будет равна -15°С. Воспользуемся формулой для расчета часовой нагрузки на отопление:

Q=0.49*1*480(22+15)= 9,408 кВт

По сравнению с предыдущим расчетом полученная величина меньше. Однако она учитывает важные факторы – температуру внутри помещения, на улице, общий объем здания. Подобные вычисления можно сделать для каждой комнаты. Методика расчета нагрузки на отопление по укрупненным показателям дает возможность определить оптимальную мощность для каждого радиатора в отдельно взятом помещении. Для более точного вычисления нужно знать среднетемпературные значения для конкретного региона.

Такой метод расчета можно применять для вычисления часовой тепловой нагрузки на отопление. Но полученные результаты не дадут оптимально точную величину тепловых потерь здания.

Точные расчеты тепловой нагрузки

Значение теплопроводности и сопротивление теплопередачи для строительных материалов

Но все же этот расчет оптимальной тепловой нагрузки на отопление не дает требуемую точность вычисления. Он не учитывает важнейший параметр – характеристики здания. Главной из них является сопротивление теплопередачи материал изготовления отдельных элементов дома – стен, окон, потолка и пола. Именно они определяют степень сохранения тепловой энергии, полученной от теплоносителя системы отопления.

Что же такое сопротивление теплопередачи (R)? Это величина, обратная теплопроводности (λ) – возможности структуры материала передавать тепловую энергию. Т.е. чем больше значение теплопроводности – тем выше тепловые потери. Для расчета годовой нагрузки на отопление воспользоваться этой величиной нельзя, так как она не учитывает толщину материала (d). Поэтому специалисты используют параметр сопротивление теплопередачи, который вычисляется по следующей формуле:

R=d/λ

Расчет по стенам и окнам

Сопротивление теплопередачи стен жилых зданий

Существуют нормированные значения сопротивления теплопередачи стен, которые напрямую зависят от региона, где расположен дом.

В отличие от укрупненного расчета нагрузки на отопление сначала нужно вычислить сопротивление теплопередачи для наружных стен, окон, пола первого этажа и чердака. Возьмем за основу следующие характеристики дома:

- Площадь стен – 280 м². В нее включены окна – 40 м²;

- Материал изготовления стен – полнотелый кирпич (λ=0.56). Толщина наружных стен – 0,36 м. Исходя из этого рассчитываем сопротивление телепередачи — R=0.36/0.56= 0,64 м²*С/Вт;

- Для улучшения теплоизоляционных свойств был установлен наружный утеплитель – пенополистирол толщиной 100 мм. Для него λ=0,036. Соответственно R=0,1/0,036= 2,72 м²*С/Вт;

- Общее значение R для наружных стен равно 0,64+2,72= 3,36 что является очень хорошим показателем теплоизоляции дома;

- Сопротивление теплопередачи окон — 0,75 м²*С/Вт (двойной стеклопакет с заполнением аргоном).

Фактически тепловые потери через стены составят:

(1/3,36)*240+(1/0.75)*40= 124 Вт при разнице температуры в 1°С

Температурные показатели возьмем такие же, как и для укрупненного вычисления нагрузки на отопление +22°С в помещении и -15°С на улице. Дальнейший расчет необходимо делать по следующей формуле:

124*(22+15)= 4,96 кВт/час

Расчет по вентиляции

Затем необходимо вычислить потери через вентиляцию. Общий объем воздуха в здании составляет 480 м³. При этом его плотность примерно равна 1,24 кг/м³. Т.е. его масса равна 595 кг. В среднем за сутки (24 часа) происходит пятикратное обновление воздуха. В таком случае для вычисления максимальной часовой нагрузки для отопления нужно рассчитать тепловые потери на вентиляцию:

(480*40*5)/24= 4000 кДж или 1,11 кВт/час

Суммируя все полученные показатели можно найти общие тепловые потери дом:

4,96+1,11=6,07 кВт/час

Таким образом определяется точная максимальная тепловая нагрузка на отопление. Полученная величина напрямую зависит от температуры на улице. Поэтому для расчета годовой нагрузки на отопительную систему нужно учитывать изменение погодных условий. Если средняя температура в течение отопительного сезона составляет -7°С, то итоговая нагрузка на отопление будет равна:

(124*(22+7)+((480*(22+7)*5)/24))/3600)*24*150(дней отопительного сезона)=15843 кВт

Меняя температурные значения можно сделать точный расчет тепловой нагрузки для любой системы отопления.

К полученным результатам нужно прибавить значение тепловых потерь через крышу и пол. Это можно сделать поправочным коэффициентом 1,2 – 6,07*1,2=7,3 кВт/ч.

Полученная величина указывает на фактические затраты энергоносителя при работе системы. Существует несколько способов регулирования тепловой нагрузки отопления. Наиболее действенный из них – уменьшение температуры в комнатах, где нет постоянного присутствия жильцов. Это можно осуществить с помощью терморегуляторов и установленных датчиков температуры. Но при этом в здании должна быть установлена двухтрубная система отопления.

Для вычисления точного значения тепловых потерь можно воспользоваться специализированной программой Valtec. В видеоматериале показа пример работы с ней.

strojdvor.ru

Тепловой расчёт системы отопления: принцип расчета нагрузки

В частном доме нужно всё делать своими (специалиста) «руками», в том числе рассчитывать, проектировать, покупать и монтировать систему отопления.

Дабы начать организацию коммуникаций в доме необходимо произвести тепловой расчёт системы отопления. Ниже разъясняется каким образом и зачем это делается.

Содержание статьи:

Тепловой расчёт отопления

Классический тепловой расчёт отопительной системы являет собой сводный технический документ, который включает в себя обязательные поэтапные стандартные методы вычислений.

Но перед изучением этих подсчётов основных параметров нужно определиться с понятием самой системы отопления.

Галерея изображений

Фото из

Цель проведения расчетов для отопления

Специфика выполнения расчетов отопления

Учет теплопотерь через проемы

Учет теплоизоляции конструкций

Расход тепла на нагрев поступающего воздуха

Правила подбора котла для отопления

Производительность оборудования

Отопительный контур принудительного типа

Система отопления характеризуется принудительной подачей и непроизвольным отводом тепла в помещении. Основные задачи расчёта и проектирования системы отопления:

- наиболее достоверно определить тепловые потери

- определить количество и условия использования теплоносителя

- максимально точно подобрать элементы генерации, перемещения и отдачи тепла

При постройке системы отопления необходимо первоначально произвести сбор разнообразных данных о помещении/здании, где будет использоваться система отопления. После выполнить расчёт тепловых параметров системы, проанализировать результаты арифметических операций. На основе полученных данных подобрать компоненты системы отопления с последующей закупкой, установкой и вводом в эксплуатацию.

Отопление — это многокомпонентная система обеспечения утверждённого температурного режима в помещении/здании. Являет собой обособленную часть комплекса коммуникаций современного жилищного помещения

Примечательно, что указанная методика теплового расчёта позволяет достаточно точно вычислить большое количество величин, которые конкретно описывают будущую систему отопления. В результате теплового расчёта в наличии будет следующая информация:

- число тепловых потерь, мощность котла;

- количество и тип тепловых радиаторов для каждой комнаты отдельно;

- гидравлические характеристики трубопровода;

- объём, скорость теплоносителя, мощность насоса.

Тепловой расчёт — это не теоретические наброски, а вполне точные и обоснованные итоги, которые рекомендуется использовать на практике при подборе компонентов системы отопления.

Температурные режимы помещений

Перед проведение любых расчётов параметров системы необходимо, как минимум, знать порядок ожидаемых результатов, а также иметь в наличии стандартизированные характеристики некоторых табличных величин, которые необходимо подставлять в формулы или ориентироваться на них. Выполнив вычисления параметров с такими константами, можно быть уверенным в достоверности искомого динамического или постоянного параметра системы.

Для помещений разнообразного назначения существуют эталонные стандарты температурных режимов жилых и нежилых помещений. Эти нормы закреплены в так называемых ГОСТах

Для системы отопления одним из таких глобальных параметров является температура помещения, которая должна быть постоянной в независимости от периода года и условий окружающей среды.

Согласно регламенту санитарных нормативов и правил есть различие в температуре относительно летнего и зимнего периода года. За температурный режим помещения в летний сезон отвечает система кондиционирования, а вот комнатная температура воздуха в зимний период обеспечивается системой отопления. То бишь нам интересны диапазоны температур и их допуски отклонений для зимнего сезона.

В большинстве нормативных документов оговариваются следующие диапазоны температур, которые позволяют человеку комфортно находиться в комнате. Для нежилых помещений офисного типа площадью до 100 м2:

- оптимальная температура воздуха 22-24°С

- допустимое колебание 1°С

Для помещений офисного типа площадью более 100 м2 температура составляет 21-23°С. Для нежилых помещений промышленного типа диапазоны температур сильно отличаются в зависимости от предназначения помещения и установленных норм охраны труда.

Комфортная температура помещения у каждого человека «своя». Кто-то любит чтобы было очень тепло в комнате, кому-то комфортно когда в комнате прохладно — это всё достаточно индивидуально

Что же касаемо жилых помещений: квартир, частных домов, усадеб и т. д. существуют определённые диапазоны температуры, которые могут корректироваться в зависимости от пожеланий жильцов. И всё же для конкретных помещений квартиры и дома имеем:

- жилая, в том числе детская, комната 20-22°С, допуск ±2°С

- кухня, туалет 19-21°С, допуск ±2°С

- ванная, душевая, бассейн 24-26°С, допуск ±1°С

- коридоры, прихожие, лестничные клетки, кладовые 16-18°С, допуск +3°С

Важно отметить, что есть ещё несколько основных параметров, которые влияют на температуру в помещении и на которые нужно ориентироваться при расчёте системы отопления: влажность (40-60%), концентрация кислорода и углекислого газа в воздухе (250:1), скорость перемещения воздушных масс (0.13-0.25 м/с) и т. п.

Расчёт теплопотерь в доме

Согласно второму началу термодинамики (школьная физика) не существует самопроизвольной передачи энергии от менее нагретых к более нагретым мини- или макрообъектам. Частным случаем этого закона является «стремление» создания температурного равновесия между двумя термодинамическими системами.

Например, первая система — окружающая среда с температурой -20°С, вторая система — здание с внутренней температурой +20°С. Согласно приведённого закона эти две системы будут стремиться уравновеситься посредством обмена энергии. Это будет происходить с помощью тепловых потерь от второй системы и охлаждения в первой.

Однозначно можно сказать, что температура окружающей среды зависит от широты на которой расположен частный дом. А разница температур влияет на количество утечек тепла от здания

Под теплопотерями подразумевают непроизвольный выход тепла (энергии) от некоторого объекта (дома, квартиры). Для обычной квартиры этот процесс не так «заметен» в сравнении с частным домом, поскольку квартира находиться внутри здания и «соседствует» с другими квартирами. В частном доме через внешние стены, пол, крышу, окна и двери в той или иной степени «уходит» тепло.

Зная величину теплопотерь для самых неблагоприятных погодных условий и характеристику этих условий, можно с высокой точностью вычислить мощность системы отопления.

Итак, объём утечек тепла от здания вычисляется по следующей формуле:

Q=Qпол+Qстена+Qокно+Qкрыша+Qдверь+…+Qi

где Qi — объём теплопотерь от однородного вида оболочки здания. Каждая составляющая формулы рассчитывается по формуле:

Q=S*∆T/R

где Q – тепловые утечки (Ватты), S – площадь конкретного типа конструкции (м2), ∆T – разница температур воздуха окружающей среды и внутри помещения (°C), R – тепловое сопротивление определённого типа конструкции (м2*°C/Вт).

Саму величину теплового сопротивления для реально существующих материалов рекомендуется брать из вспомогательных таблиц. Кроме того, тепловое сопротивление можно получить с помощью следующего соотношения:

R=d/k

где R – тепловое сопротивление ((м2*К)/Вт), k – коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м2*К)), d – толщина этого материала (м).

В старых домах с отсыревшей кровельной конструкцией утечки тепла происходят через верхнюю часть постройки, а именно через крышу и чердак. Если утеплить чердачное пространство и крышу, то общие потери тепла от дома можно значительно уменьшить

В доме существуют ещё несколько видов тепловых потерь через щели в конструкциях, систему вентиляции, кухонную вытяжку, открывания окон и дверей. Но учитывать их объём не имеет смысла, поскольку они составляют не более 5% от общего числа основных утечек тепла.

Определение мощности котла

Для поддержки разницы температур между окружающей средой и температурой внутри дома необходима автономная система отопления, которая поддерживает нужную температуру в каждой комнате частного дома.

Базисом системы отопления является котел: жидко или твердотопливный, электрический или газовый — на данном этапе это неважно. Котел — это центральный узел системы отопления, который генерирует тепло. Основной характеристикой котла есть его мощность, а именно скорость преобразования количество теплоты за единицу времени.

Произведя расчеты тепловой нагрузки на отопление получим требуемую номинальную мощность котла. Для обычной многокомнатной квартиры мощность котла вычисляется через площадь и удельную мощность:

Ркотла=(Sпомещения*Рудельная)/10

где Sпомещения — общая площадь отапливаемого помещения, Руделльная — удельная мощность относительно климатических условий. Но эта формула не учитывает тепловые потери, которых достаточно в частном доме. Существует иное соотношение, которое учитывает этот параметр:

Ркотла=(Qпотерь*S)/100

где Ркотла — мощность котла (Вт), Qпотерь — потери тепла, S — отапливаемая площадь (м2).

В большинстве систем отопления частных домов рекомендуется обязательно использовать расширительный резервуар, в котором будет храниться запас теплоносителя. Каждый частный дом нуждается в горячем водоснабжении

Дабы предусмотреть запас мощности котла с учётом подогрева воды для кухни и ванной комнаты нужно в последнюю формулу добавить коэффициент запаса К:

Ркотла=(Qпотерь*S*К)/100

где К — будет равен 1.25, то есть расчётная мощность котла будет увеличена на 25%. Таким образом, мощность котла предоставляет возможность поддерживать нормативную температуру воздуха в комнатах здания, а также иметь начальный и дополнительный объём горячей воды в доме.

Особенности подбора радиаторов

Стандартными компонентами обеспечения тепла в помещении являются радиаторы, панели, системы «тёплый» пол, конвекторы и т. д. Самыми распространёнными деталями отопительной системы есть радиаторы.

Тепловой радиатор — это специальная полая конструкция модульного типа из сплава с высокой теплоотдачей. Он изготавливается из стали, алюминия, чугуна, керамика и других сплавов. Принцип действия радиатора отопления сводится к излучению энергии от теплоносителя в пространство помещения через «лепестки».

Алюминиевый и биметаллический радиатор отопления пришёл на смену массивным чугунным батареям. Простота производства, высокая теплоотдача, удачная конструкция и дизайн сделали это изделие популярным и распространённым инструментом излучения тепла в помещении

Существует несколько методик расчёта количества секций радиатора в комнате. Нижеприведённый перечень способов отсортирован в порядке увеличения точности расчёта.

- По площади. N=(S*100)/C, где N — количество секций, S — площадь помещения (м2), C — теплоотдача одной секции радиатора (Вт, берётся из тех паспорта или сертификата на изделие), 100 Вт — количество теплового потока, которое необходимо для нагрева 1 м2 (эмпирическая величина). Возникает вопрос: а каким образом учесть высоту потолка комнаты?

- По объёму. N=(S*H*41)/C, где N, S, C — аналогично. Н — высота помещения, 41 Вт — количество теплового потока, которое необходимо для нагрева 1 м3 (эмпирическая величина).

- По коэффициентам. N=(100*S*к1*к2*к3*к4*к5*к6*к7)/C, где N, S, C и 100 — аналогично. к1 — учёт количества камер в стеклопакете окна комнаты, к2 — теплоизоляция стен, к3 — соотношение площади окон к площади помещения, к4 — средняя минусовая температура в наиболее холодную неделю зимы, к5 — количество наружных стен комнаты (которые «выходят» на улицу), к6 — тип помещения сверху, к7 — высота потолка.

Это максимально точный вариант расчёта количества секций. Естественно, что округление дробных результатов вычислений производится всегда к следующему целому числу.

Гидравлический расчёт водоснабжения

Безусловно, «картина» расчета тепла на отопление не может быть полноценной без вычисления таких характеристик, как объём и скорость теплоносителя. В большинстве случаев теплоносителем выступает обычная вода в жидком или газообразном агрегатном состоянии.

Реальный объём теплоносителя рекомендуется рассчитывать через суммирование всех полостей в системе отопления. При использовании одноконтурного котла — это оптимальный вариант. При применении двухконтурных котлов в системе отопления необходимо учитывать расходы горячей воды для гигиенических и иных бытовых целей

Расчет объема воды, подогреваемой двухконтурным котлом для обеспечения жильцов горячей водой и нагрева теплоносителя, производится путем суммирования внутреннего объема отопительного контура и реальных потребностей пользователей в нагретой воде.

Объём горячей воды в отопительной системе рассчитывается по формуле:

W=k*P

где W — объём носителя тепла, P — мощность котла отопления, k — коэффициент мощности (количество литров на единицу мощности, равен 13.5, диапазон от 10 до 15 литров). В итоге конечная формула выглядит так:

W = 13.5*P

Скорость теплоносителя — заключительная динамическая оценка системы отопления, которая характеризует скорость циркуляции жидкости в системе. Эта величина помогает оценить тип и диаметр трубопровода:

V=(0.86*P*μ)/∆T

где P — мощность котла, μ — КПД котла, ∆T — разница температур между подаваемой водой и водой обратном контуре.

Резюмируя вышеизложенные способы расчёта характеристик, в итоге будут доступны реальные результаты вычислений, которые являются «фундаментом» будущей системы отопления.

Пример теплового расчёта

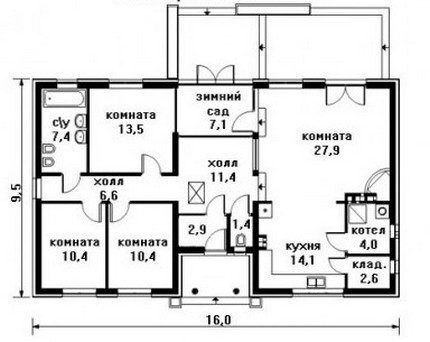

В качестве примера теплового расчёта в наличии есть обычный 1-этажный дом с четырьмя жилыми комнатами, кухня, санузел, «зимний сад» и подсобные помещения.

Фундамент из монолитной железобетонной плиты (20 см), наружные стены — бетон (25 см) со штукатуркой, крыша — перекрытия из деревянных балок, кровля — металлочерепица и минеральная вата (10 см)

Габариты здания. Высота этажа 3 метра. Малое окно фасадной и тыльной части здания 1470*1420 мм, большое окно фасада 2080*1420 мм, входные двери 2000*900 мм, двери тыльной части (выход на террасу) 2000*1400 (700 + 700) мм.

Общая ширина постройки 9.5 м2, длинна 16 м2. Отапливаться будут только жилые комнаты (4 шт.), санузел и кухня. Для точного расчёта теплопотерь на стенах из площади внешних стен нужно вычесть площадь всех окон и дверей — это совсем другой тип материала со своим тепловым сопротивлением

Начинаем с расчёта площадей однородных материалов:

- площадь пола 152 м2

- площадь крыши 180 м2 (учитывая высоту чердака 1.3 метра и ширину прогона — 4 метра)

- площадь окон 3*1.47*1.42+2.08*1.42=9.22 м2

- площадь дверей будет равна 2*0.9+2*2*1.4=7.4 м2

Площадь наружных стен будет равна 51*3-9.22-7.4=136.38 м2. Переходим к расчёту теплопотерь на каждом материале:

- Qпол=S*∆T*k/d=152*20*0.2/1.7=357.65 Вт

- Qкрыша=180*40*0.1/0.05=14400 Вт

- Qокно=9.22*40*0.36/0.5=265.54 Вт

- Qдвери=7.4*40*0.15/0.75=59.2 Вт

А также Qстена эквивалентно 136.38*40*0.25/0.3=4546. Сумма всех теплопотерь будет составлять 19628.4 Вт. В итоге подсчитаем мощность котла:

- Ркотла=Qпотерь*Sотаплив_комнат*К/100=

- 19628.4*(10.4+10.4+13.5+27.9+14.1+7.4)*1.25/100=19628.4*83.7*1.25/100=20536.2=21 кВт

Расчёт количества секций радиаторов произведём для одной из комнат. Для всех остальных вычисления аналогичны. Например, угловая комната (слева, нижний угол схемы) площадь 10.4 м2.

- N=(100*к1*к2*к3*к4*к5*к6*к7)/C=(100*10.4*1.0*1.0*0.9*1.3*1.2*1.0*1.05)/180=8.5176=9

Для этой комнаты необходимо 9 секций радиатора отопления с теплоотдачей 180 Вт. Переходим к расчёту количества теплоносителя в системе:

- W=13.5*P=13.5*21=283.5 литров

Скорость теплоносителя будет составлять:

- V=(0.86*P*μ)/∆T=(0.86*21000*0.9)/20=812.7 литров

В результате полный оборот всего объёма теплоносителя в системе будет эквивалентен 2.87 раза в один час.

Полезное видео по теме

Простой расчёт отопительной системы для частного дома представлен в следующем обзоре:

Все тонкости и общепринятые методики просчёта теплопотерь здания показаны ниже:

Ещё один вариант расчёта утечек тепла в типичном частном доме:

В этом видео рассказывается об особенностях циркуляции носителя энергии для обогрева жилища:

Тепловой расчёт отопительной системы носит индивидуальный характер, его необходимо выполнять грамотно и аккуратно. Чем точнее будут сделаны вычисления, тем меньше переплачивать придется владельцам загородного дома в процессе эксплуатации.

sovet-ingenera.com

Расчет потребности тепла | Блог инженера теплоэнергетика

Здраствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшней статье я бы хотел рассмотреть расчет потребности в тепле (отоплении) по месяцам года. Эта статья о том, как просчитать годовую потребность тепла, с разбивкой по месяцам, на отопление своего дома, здания и т.д. Хотел бы сразу подчернуть, речь идет именно об отоплении, горячее водоснабжение в расчете не просчитывается. Для расчета нам необходимы исходные данные. В договоре теплоснабжения с энергоснабжающей организацией у вас обязательно указана тепловая нагрузка на отопление: Qотоп., Гкал/ч. Пусть в нашем случае это будет Qгкал = 0,036 Гкал/ч.

Также для расчета потребности теплоэнергии на отопление по году нам необходимы: tвн, температура внутренняя в помещении, °С; tрасч., температура расчетная на отопление, °С. Примем для расчета: tвн = 20 °С, tрасч = -43 °С (для г.Братска). Температура tвн = 20 °С — это стандартная температура для комнат зданий (не угловых), температура расчетную на отопление tрасч в градусах °С принимаем из СниП 23-01-99 «Строительная климатология» для вашего города. Кроме этого, из этого СНиПа нам понадобится среднемесячная температура наружного воздуха tнар.возд для вашего города. В нашем случае tнар.возд = -20,7 °С для г.Братска, январь месяц. Итак, все данные у нас есть, можно производить расчет.

Количество потребности тепла на отопление по месяцу считается следующим образом:

Qмес = Qотоп * (tвн-tнар.возд.)/(tвн-tрасч)*количество часов в месяце.

Давайте рассмотрим на конкретном примере. Возьмем январь, количество потребности в тепле в этом случае будет равняться:

Qмес = 0,036 * (20- (-20,7))/(20- (-43))*744 = 17,3 Гкал

Ну и так далее по месяцам, расчет аналогичен. Количество часов в мае и сентябре необходимо брать применительно к вашему региону, так как отопительный сезон начинается и заканчивается везде по разному.

Конечно, если есть теплосчетчик, этот расчет не так и интересен. Ведь в этом случае вы в любом случае платите по показаниям прибора за фактически потребленное тепло. А вот если прибора учета тепловой энергии у вас нет, или он вышел из строя, тогда знание и применение этого расчета вам пригодится. Пригодится для проверки цифр в Гкал на отопление в приложении к договору теплоснабжения. Приложение это обычно называется — плановое количество тепловой энергии на отопление у абонента. Или другой вариант — расчет потребности тепловой энергии на отопление потребителя.

В деревнях и небольших поселках, где на объектах небольшие нагрузки на отопление Qотоп, и нет приборов учета тепла (бывает ,что даже нет учета и на источнике теплоснабжения — котельной), количество потребленного тепла на отопление считается именно так, по такой методике. Только для более точного расчета в расчетную формулу вместо СНиПовской среднемесячной температуры подставляется фактическая среднемесячная температура наружного воздуха. Но это для объектов, где нет прибора учета тепла ни у самого потребителя, ни на ЦТП, ни даже на источнике тепла. У меня несколько таких объектов, в деревнях.

В городе обычно, если нет прибора учета, или он временно вышел из строя, количество потребленной теплоэнергии энергоснабжающая организация выставляет по несколько другой методике. Это так называемый балансовый, или «котловой» метод. Но это уже другая тема.

Мой расчет потребности тепла на отопление по году, с разбивкой по месяцам, который я делал для одного своего объекта можно скачать здесь:

Расчет потребности тепла

Буду рад комментариям к статье

teplosniks.ru

Расчет отопления по площади помещения

При замене батарей или переходе на индивидуальное отопление в квартире встает вопрос о том, как рассчитать количество радиаторов отопления и число секций приборов. Если мощность батарей окажется недостаточной, в холодное время года в квартире будет прохладно. Избыточное количество секций не только ведет к ненужным переплатам – при системе отопления с однотрубной разводкой жильцы нижних этажей останутся без тепла. Рассчитать оптимальную мощность и количество радиаторов можно, опираясь на площадь или объем комнаты, учитывая при этом особенности помещения и специфику разных видов батарей.

Расчет по площади

Наиболее распространенной и простой методикой является способ расчета мощности приборов, требуемой для обогрева, по площади обогреваемого помещения. Согласно усредненной норме, на отопление 1 кв. метр площади требуется 100 Вт тепловой мощности. В качестве примера рассмотрим комнату, имеющую площадь 15 кв. метров. Согласно данному методу, для ее обогрева потребуется 1500 Вт тепловой энергии.

При использовании данной методики нужно учесть несколько важных моментов:

- норма в 100 Вт на 1 кв. метр площади относится к средней климатической полосе, в южных регионах для обогрева 1 кв. метра помещения требуется меньшая мощность – от 60 до 90 Вт;

- для областей с суровым климатом и очень холодной зимой на обогрев 1 кв. метра требуется от 150 до 200 Вт;

- метод подходит для помещений со стандартной высотой потолков, не превышающей 3 метра;

- способ не учитывает потери тепла, которые будут зависеть от расположения квартиры, количества окон, качества утепления, материала стен.

Методика расчета по объему помещения

Способ расчетов с учетом объема потолка будет более точным: он учитывает высоту потолков в квартире и материал, из которого сделаны наружные стены. Последовательность вычислений будет следующей:

- Определяется объем помещения, для этого площадь комнаты умножается на высоту потолка. Для комнаты площадью 15 кв. м. и высотой потолка 2,7 м он будет равен 40,5 кубометрам.

- В зависимости от материала стен на обогрев одного кубометра воздуха тратится разное количество энергии. По нормам СНиП для квартиры в кирпичном доме этот показатель равен 34 Вт, для панельного дома – 41 Вт. Значит, полученный объем нужно умножить на 34 или на 41 Вт. Тогда для кирпичного здания на обогрев комнаты в 15 квадратов потребуется 1377 Вт (40,5*34), для панельного – 1660, 5 Вт (40,5*41).

Корректировка результатов

Любой из выбранных способов покажет лишь приблизительный результат, если не будут учитываться все факторы, влияющие на уменьшение или увеличение теплопотерь. Для точного расчета необходимо полученное значение мощности радиаторов умножить на приведенные ниже коэффициенты, среди которых нужно выбрать подходящие.

Окна

В зависимости от размеров окон и качества утепления через них помещение может терять 15–35% тепла. Значит, для вычислений мы будем использовать два связанных с окнами коэффициента.

Соотношение площади окон и пола в комнате:

- 10% – коэффициент 0,8;

- 20% – 0,9;

- 30% – 1,0;

- 40% – 1,1;

- 50% – 1,2.

Вид остекления:

- для окна с трехкамерным стеклопакетом или двухкамерным с аргоном – 0,85;

- для окна с обычным двухкамерным стеклопакетом – 1,0;

- для рам с обычным двойным остеклением – 1,27.

Стены и потолок

Потери тепла зависят от количества наружных стен, качества теплоизоляции и от того, какое помещение расположено над квартирой. Для учета этих факторов будет использоваться еще 3 коэффициента.

Число наружных стен:

- нет наружных стен, потери тепла отсутствуют – коэффициент 1,0;

- одна наружная стена – 1,1;

- две – 1,2;

- три – 1,3.

Коэффициент теплоизоляции:

- нормальная теплоизоляция (стена толщиной в 2 кирпича или слой утеплителя) – 1,0;

- высокая степень теплоизоляции – 0,8;

- низкая – 1,27.

Учет типа вышерасположенного помещения:

- отапливаемая квартира – 0,8;

- отапливаемый чердак – 0,9;

- холодный чердак – 1,0.

Высота потолков

Если вы пользовались способом расчета по площади для комнаты с нестандартной высотой стен, то для уточнения результата придется ее учесть. Коэффициент можно узнать следующим образом: имеющуюся высоту потолка разделить на стандартную высоту, которая равна 2,7 метра. Таким образом мы получим следующие цифры:

- 2,5 метра – коэффициент 0,9;

- 3,0 метра – 1,1;

- 3,5 метра – 1,3;

- 4,0 метра – 1,5;

- 4,5 метра – 1,7.

Климатические условия

Последний коэффициент учитывает температуру воздуха на улице в зимнее время. Отталкиваться будем от средней температуры в наиболее холодную неделю года.

- -10 °C – 0,7;

- -15 °C – 0,9;

- -20 °C – 1,1;

- -25 °C – 1,3;

- -35 °C – 1,5.

Расчет количества секций радиаторов

После того как нам стала известна мощность, требуемая для обогрева помещения, мы можем произвести расчет батарей отопления.

Для того чтобы рассчитать количество секций радиатора, нужно поделить рассчитанную общую мощность на мощность одной секции прибора. Для проведения вычислений можно пользоваться среднестатистическими показателями для разных типов радиаторов со стандартным осевым расстоянием, равным 50 см:

- для чугунных батарей примерная мощность одной секции составляет 160 Вт;

- для биметаллических – 180 Вт;

- для алюминиевых – 200 Вт.

Справка: осевое расстояние радиатора – это высота между центрами отверстий, через которые подается и отводится теплоноситель.

Для примера определим требуемое число секций биметаллического радиатора для комнаты площадью 15 кв. м. Предположим, что вы считали мощность простейшим способом по площади помещения. Делим требуемые для ее обогрева 1500 Вт мощности на 180 Вт. Полученное число 8,3 округляем – необходимое число секций биметаллического радиатора равно 8.

Важно! Если вы решили выбрать батареи нестандартного размера, узнайте мощность одной секции из паспорта прибора.

Зависимость от температурного режима системы отопления

Мощность радиаторов указывается для системы с высокотемпературным тепловым режимом. Если система отопления вашего дома работает в среднетемпературном или низкотемпературном тепловом режиме, для подбора батарей с нужным количеством секций придется произвести дополнительные расчеты.

Для начала определим тепловой напор системы, который представляет собой разницу между средней температурой воздуха и батарей. За температуру приборов отопления берется среднее арифметическое от значений температуры подачи и отвода теплоносителя.

- Высокотемпературный режим: 90/70/20 (температура подачи — 90 °C, обратки —70 °C, за среднюю температуру в помещении принимается значение 20 °C). Тепловой напор рассчитаем так: (90 + 70) / 2 – 20 = 60 °С;

- Среднетемпературный: 75/65/20, тепловой напор – 50 °С.

- Низкотемпературный: 55/45/20, тепловой напор – 30 °С.

Чтобы узнать, сколько секций батареи вам понадобится для систем с тепловым напором 50 и 30, нужно умножить общую мощность на паспортный напор радиатора, а затем разделить на имеющийся тепловой напор. Для комнаты 15 кв.м. потребуется 15 секций алюминиевых радиаторов, 17 – биметаллических и 19 – чугунных батарей.

Для отопительной системы с низкотемпературным режимом вам потребуется в 2 раза больше секций.

mr-build.ru

количество секций на радиаторе, для батарей, тепло в квартире

Правильно рассчитав отопление по площади, можно сделать дом комфортным для проживания

Правильно рассчитав отопление по площади, можно сделать дом комфортным для проживания Чтобы рассчитать количество радиаторов в квартире или в частном доме, потребуется для начала подобрать радиаторы. При этом измеряют отапливаемую площадь и берут во внимание другие исходные показатели. Все температурные нормы указаны в соответствующих СНиП. Но не обязательно изучать все это, ведь специальная программа избавит от множества трудностей.

Расчет мощности радиатора отопления: калькулятор и материал батарей

Расчет радиаторов начинается с выбора самих отопительных устройств. Для батарей на батарейке этого не нужно, так как система электронная, но для стандартного отопления придется воспользоваться формулой или калькулятором. Отличают батареи за материалом изготовления. Каждый вариант обладает своей мощностью. Многое зависит от необходимого количества секций и габаритов отопительных приборов.

Виды радиаторов:

- Биметаллические;

- Алюминиевые;

- Стальные;

- Чугунные.

Для биметаллических радиаторов используют 2 вида металла: алюминий и сталь. Внутренняя основа создается из прочной стали. Наружная сторона выполнена из алюминия. Он обеспечивает хорошее увеличение теплообмена прибора. В итоге получается надежная система с хорошей мощностью. На теплоотдачу влияет межосевой интервал и определенная модель радиатора.

Мощность радиаторов Rifar составляет 204 Вт при межосевом интервале 50 см. Другие производители предоставляют изделия меньшей производительности.

Для алюминиевого радиатора тепловая мощность схожая с биметаллическими устройствами. Обычно этот показатель при межосевом расстоянии 50 см составляет 180-190 Вт. Более дорогие устройства имеют мощность до 210 Вт.

Алюминий часто используют, организовывая индивидуальный обогрев в частном доме. Дизайн устройств достаточно простой, но зато приборы отличаются отменной теплоотдачей. К гидроударам такие радиаторы не устойчивы, поэтому их нельзя применять для центрального отопления.

При расчете мощности биметаллического и алюминиевого радиатора учитывается показатель одной секции, так как приборы имеют монолитную конструкцию. Для стальных композиций расчет выполняется для всей батареи при определенных размерах. Выбор таких устройств следует осуществлять с учетом их рядности.

Измерение теплоотдачи чугунных радиаторов колеблется от 120 до 150 Вт. В некоторых случаях мощность может достигать 180 Вт. Чугун устойчив к коррозии и может работать при давлении 10 бар. Их можно использовать в любых строениях.

Минусы чугунных изделий:

- Тяжелые – 70 кг весят 10 секций с расстоянием в 50 см;

- Усложненная установка из-за тяжести;

- Долго прогревается и использует больше тепла.

При выборе, какую батарею покупать, учитывают мощность одной секции. Так определяют прибор с необходимым количеством отделений. При межосевом расстоянии 50 см мощность конструкции составляет 175 Вт. А при расстоянии 30 см показатель измеряется, как 120 Вт.

Калькулятор расчета радиаторов отопления по площади

Калькулятор регистров по площади представляет собой наиболее простой способ определить необходимое количество радиаторов на 1м2. Расчеты делаются на основе норм производимой мощности. Выделяют 2 основных предписания норм, учитывающие климатические особенности региона.

Основные нормы:

- Для умеренных климатов требуемая мощность составляет 60-100 Вт;

- Для северных регионов норма составляет 150-200 Вт.

Многих интересует, почему в нормах такой большой диапазон. Но мощность выбирается исходя из исходных параметров дома. Бетонные строения требуют максимальных показателей мощности. Кирпичные – средних, утепленные – низкие.

Все нормы учитываются со средней максимальной высотой пололка 2,7 м.

Для расчета секций потребуется умножить площадь на норму и поделить на теплоотдачу одной секции. В зависимости от модели радиатора учитывает мощность одной секции. Эту информацию можно найти в технических данных. Все достаточно просто и никаких особых сложностей не представляет.

Калькулятор простого расчета батарей отопления на площадь

Калькулятор является эффективным вариантом расчета. Для комнаты размеров 10 м кв потребуется 1 квт (1000 Вт). Но это при условии, что помещение не угловое и установленные двойные стеклопакеты. Чтобы узнать количество ребер панельных приборов, необходимо требуемую мощность поделить на теплоотдачу одной секции.

При этом учитывают высоту потолков. Если они выше 3,5 м, то потребуется увеличить количество секций на одну. А если помещение угловое, то добавляем плюс один отсек.

Берут в учет запас тепловой мощности. Это 10-20% от расчетного показателя. Это необходимо на случай сильных холодов.

Теплоотдача секций прописана в технических данных. Для алюминиевых и биметаллических батарей учитывают мощность одной секции. Для чугунных приборов берут за основу теплоотдачу всего радиатора.

Калькулятор точного расчета количества секций радиаторов отопления

Простой расчет не учитывают много факторов. В итоге получаются искривленные данные. Тогда одни комнаты остаются холодными, вторые – слишком жаркими. Температуру можно контролировать с помощью запорных вентелей, но лучше заранее все точно посчитать, чтобы использовать нужное количество материалов.

Для точного расчета используют понижающие и повышающие тепловые коэффициенты. Сначала следует обратить внимание на окна. Для одинарного остекления используется коэффициент 1,7. Для двойных окон не нужен коэффициент. Для тройных показатель составляет 0,85.

Дальше учитывают кирпичную кладку. Для стены в два кирпича или с уплотнителем используют коэффициент 1. При наличии теплоизоляции применяет показатель 0,85, при отсутствии – 1,27.

Если окна одинарные, а теплоизоляции нет, то потери тепла будут достаточно крупными.

При расчетах учитывают соотношение площади полов и окон. Идеальное соотношение составляет 30%. Тогда применяют коэффициент 1. При повышении соотношения на 10% коэффициент повышается на 0,1.

Коэффициенты для разной высоты потолков:

- Если потолок ниже 2,7 м, коэффициент не нужен;

- При показателях от 2,7 до 3,5 м используют коэффициент 1,1;

- Когда высота составляет 3,5-4,5 м, потребуется коэффициент 1,2.

При наличии чердаков или верхних этажей также применяет определенные коэффициенты. При теплом чердаке применяют показатель 0,9, жилой комнате – 0,8. Для неотапливаемых чердаков берут 1.

Калькулятора объема для расчета тепла на отопление помещения

Подобные расчеты используют для слишком высоких или слишком низких комнат. При этом рассчитывают по объему комнаты. Так на 1 м куб нужно 51 Вт мощности батареи. Формула расчета имеет такой вид: А=В*41

Расшифровка формулы:

- А — сколько нужно секций;

- В – объем помещения.

Для нахождения объема умножаем длину на высоту и ширину. Если батарея ее разделена на секции, то общая потребность разделяется на мощность целой батареи. Полученные расчеты принято округлять в большую сторону, так как компании нередко увеличивают мощность своего оборудования.

Как рассчитать количество секций радиаторов на комнату: погрешности

Тепловая мощность за формулами рассчитывается с учетом идеальных условий. В идеале температура теплоносителя на входе составляет 90 градусов, а на выходе – 70. Если в доме поддерживать температуру 20 градусов, то теплой напор системы будет составлять 70 градусов. Но при этом один из показателей обязательно будет отличаться.

Сначала потребуется рассчитать температурный напор системы. Берем исходные данные: температура на входе и выходе, в помещении. Дальше определяем дельту системы: потребуется рассчитать среднее арифметическое между показателя на входе и выходе, затем отнимают температуру в комнате.

Полученную дельту следует найти в таблице пересчета и умножить мощность на данный коэффициент. В итоге получает мощность одной секции. Таблица состоит всего из двух столбиков: дельта и коэффициент. Показатель получаем в ватт. Данная мощность используется при расчете количества батарей.

Особенности расчета отопления

Часто утверждается, что для 1 метр квадратный достаточно 100 Вт. Но данные показатели поверхностные. Они не учитывают множество факторов, о которых стоит знать.

Необходимые данные для расчета:

- Площадь комнаты.

- Количество внешних стен. Они холодят помещения.

- Стороны света. Важно солнечная или затененная это сторона.

- Зимняя роза ветров. Там, где в зимнее время достаточно ветряно, то комната будет холодной. Все данные учитывает калькулятор.

- Климат региона – минимальные температуры. Достаточно взять средние показатели.

- Кладка стен – сколько кирпичей использовалось, есть ли утепление.

- Окна. Учитывают их площадь, утепления, тип.

- Количество дверей. Стоит помнить, что они отнимают тепло и заносят холод.

- Схема врезки батарей.

Кроме этого всегда берется во внимание мощность одной секции радиатора. Благодаря этому можно узнать, сколько радиаторов вешать в одну линию. Калькулятор значительно упрощает расчеты, так как многие данные являются неизменными.

Как производится расчет отопления по площади помещения: калькулятор (видео)

Количество ребер на комнату легко определяется с помощью калькулятора. Чтобы правильно все рассчитать, потребуется знать, сколько квадратов обогревается и некоторые особенности частного дома или квартиры. Можно сделать все по нормативу. На основе этого упрощается подбор приборов для обогрева. При этом вывести необходимое количество киловатт можно и самостоятельно за формулой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!homeli.ru

Расчет тепловой нагрузки на отопление

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня небольшой пост про расчет количества тепла на отопление по укрупненным показателям. Вообще то нагрузка на отопление принимается по проекту, то есть в договор теплоснабжения вносятся те данные, которые просчитал проектировщик.

Но зачастую таких данных просто нет, особенно если здание небольшое, например гараж, или какое нибудь подсобное помещение. В этом случае нагрузку на отопление в Гкал/ч просчитывают по так называемым укрупненным показателям. Об этом я писал здесь. И уже эта цифра идет в договор как расчетная отопительная нагрузка. Как же считается эта цифра? А считается она по формуле :

Qот = α*qо*V*(tв-tн.р)*(1+Kн.р)*0,000001; где

α — поправочный коэффициент, который учитывает климатические условия района, он применяется в тех случаях, когда расчетная температура воздуха на улице отличается от -30 °С ;

qо — удельная отопительная характеристика здания при tн.р = -30 °С, ккал/куб.м*С ;

V — объем здания по наружному обмеру, м³ ;

tв — расчетная температура внутри отапливаемого здания, °С ;

tн.р — расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,°С ;

Kн.р — коэффициент инфильтрации, который обусловлен тепловым и ветровым напором, то есть соотношением тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре воздуха на улице, которая является расчетной для проектирования отопления.

Вот так, в одну формулу можно посчитать тепловую нагрузку на отопление любого здания. Конечно, расчет этот в значительной степени приближенный, однако он рекомендуется в технической литературе по теплоснабжению. Теплоснабжающие организации также вносят эту цифру отопительной нагрузки Qот, в Гкал/ч, в договоры теплоснабжения. Так что расчет нужный. Расчет этот хорошо представлен в книге — В.И.Манюк, Я.И.Каплинский, Э.Б.Хиж и др. «Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей». Эта книжка у меня одна из настольных, очень хорошая книга.

Также этот расчет тепловой нагрузки на отопление здания можно делать по «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального водоснабжения» РАО «Роскоммунэнерго» Госстроя России. Правда, в расчете в этой методике есть неточность (в формуле 2 в приложении №1 указано 10 в минус третьей степени, а должно быть 10 в минус шестой степени, в расчетах это необходимо учитывать), более подробно об этом можно прочитать в комментариях к этой статье.

МЕТОДИКА

Я этот расчет полностью автоматизировал, добавил справочные таблицы, в том числе таблицу климатических параметров всех регионов бывшего СССР (из СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»). Скачать его можно здесь.

Буду рад комментариям к статье.

teplosniks.ru

видео-инструкция как рассчитать своими руками, особенности расчетных параметров, цена, фото

Как вычисляется расчетная тепловая нагрузка на отопление? Какие факторы влияют на потребность дома в тепловой энергии? Каким образом подобрать отопительные приборы оптимальной мощности? В статье мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Распределение теплопотерь частного дома.

Проще, еще проще

Сразу оговорим один нюанс: эта статья ориентирована на владельцев частных домов и квартир с автономным отоплением. Методики расчетов систем отопления многоквартирных зданий довольно сложны и должны учитывать массу факторов: работу вентиляции, розу ветров, степень инсоляции здания и многое другое.

В случае же, когда речь идет об отоплении одного небольшого дома, тепловую мощность проще подобрать с определенным запасом. Цена нескольких дополнительных секций батареи едва ли покажется разорительной на фоне общей стоимости строительства.

Эксплуатационные расходы же при должной организации не увеличатся вовсе: термостаты и дроссели ограничат тепловую мощность в теплые дни, когда она не будет востребованной.

Итак: наша цель — научиться выполнять расчет нагрузки на отопление максимально простыми и понятными неспециалисту способами.

Что считаем

Нам предстоит научиться рассчитывать:

- Общую тепловую мощность (суммарную мощность отопительных приборов, а в случае автономной системы — еще и мощность котла).

- Мощность отдельного отопительного прибора в отдельно взятом помещении.

Кроме того, мы затронем несколько смежных величин:

Закрытая автономная система не будет работать без расширительного бака.

- Подбор производительности циркуляционного насоса.

- Выбор оптимального диаметра розлива.

Общая тепловая мощность

По площади

СНиПы полувековой давности предлагают простейшую схему расчета, которой многие пользуются по сей день: на 1 квадратный метр площади отапливаемого помещения берется 100 ватт тепла. На дом площадью 100 квадратов нужно 10 КВт. Точка.

Просто, понятно и… слишком неточно.

Причины?

- СНиПы разрабатывались для многоквартирных домов. Утечки тепла в квартире, окруженной отапливаемыми помещениями, и в частном доме с ледяным воздухом за стенами несопоставимы.

- Расчет верен для квартир с высотой потолка 2,5 метра. Более высокий потолок увеличит объем помещения, а, стало быть, и затраты тепла.

Отапливать квадратный метр площади в этом доме явно труднее, чем в хрущевке.

- Через окна и двери теряется куда больше тепловой энергии, чем через стены.

- Наконец, будет логичным предположить, что потери тепла в Сочи и Якутске будут сильно различаться. Увеличение дельты температур между помещением и улицей в два раза увеличит затраты тепла на отопление ровно вдвое. Физика, однако.

По объему

Для помещений с нормированным тепловым сопротивлением ограждающих конструкций (для Москвы — 3,19 м2*С/Вт) можно использовать расчет тепловой мощности по объему помещения.

- На кубометр отапливаемого объема квартиры берется 40 ватт тепла. На кубометр объема частного дома без общих стен с соседними отапливаемыми строениями — 60.

Для таунхаусов и квартир на крайних этажах берутся промежуточные значения.

- На каждое окно к базовому значению добавляется 100 ватт тепловой энергии. На каждую ведущую на улицу дверь — 200.

- Полученная мощность умножается на региональный коэффициент:

| Регион | Коэффициент |

| Краснодар, Крым | 0,7-0,9 |

| Ленинградская и Московская области | 1,2-1,3 |

| Сибирь, Дальний Восток | 1,5-1,6 |

| Чукотка, Якутия | 2,0 |

Давайте еще раз рассчитаем потребность в тепловой мощности отопления для дома площадью 100 квадратов, однако теперь конкретизируем задачу:

| Параметр | Значение |

| Высота потолков | 3,2 м |

| Количество окон | 8 |

| Количество ведущих на улицу дверей | 2 |

| Расположение | Г. Тында (средняя температура января — -28С) |

Зима в Тынде.

- Высота потолков в 3,2 метра даст нам внутренний объем дома в 3,2*100=320 м3.

- Базовая тепловая мощность составит 320*60=19200 ватт.

- Окна и двери внесут свою лепту: 19200+(100*8)+(200*2)=20400 ватт.

- Бодрящий холод января заставит нас использовать климатический коэффициент 1,7. 20400*1,7=34640 ватт.

Как нетрудно заметить, разница с расчетом по первой схеме не просто велика — она разительна.

Что делать, если качество утепления дома существенно лучше или хуже, чем предписывает СНиП «Тепловая защита зданий»?

По объему и коэффициенту утепления

Инструкция для этой ситуации сводится к использования формулы вида Q=V*Dt*K/860, в которой:

- Q — заветный показатель тепловой мощности в киловаттах.

- V — Объем отапливаемого помещения.

- Dt -дельта температур между помещением и улицей в пик холодов.

- K — коэффициент, зависящий от степени утепления здания.

Дом из sip-панелей явно будет терять меньше тепла, чем кирпичный.

Две переменных требуют отдельных комментариев.

Дельта температур берется между предписанной СНиП температурой жилого помещения (+18 для регионов с нижней границей зимних холодов до -31С и +20 — для зон с более сильными морозами) и средним минимумом наиболее холодного месяца. Ориентироваться на абсолютный минимум не стоит: рекордные холода редки и, простите за невольный каламбур, погоды не делают.

Коэффициент утепления можно вывести аппроксимацией данных из следующей таблицы:

| Коэффициент утепления | Ограждающие конструкции |

| 0,6 — 0,9 | Пенопластовая или минераловатная шуба, утепленная кровля, энергосберегающие тройные стеклопакеты |

| 1,-1,9 | Кладка в полтора кирпича, однокамерные стеклопакеты |

| 2 — 2,9 | Кладка в кирпич, окна в деревянных рамах без утепления |

| 3-4 | Кладка в полкирпича, остекление в одну нитку |

Давайте еще раз выполним расчет тепловых нагрузок на отопление для нашего дома в Тынде, уточнив, что он утеплен пенопластовой шубой толщиной 150 мм и защищен от непогоды окнами с тройными стеклопакетами.

Собственно, иначе современные дома в условиях Крайнего Севера не строятся.

Жители северных регионов страны вынуждены очень серьезно относиться к утеплению дома.

- Температуру внутри дома примем равной +20 С.

- Средний минимум января услужливо подскажет общеизвестная интернет-энциклопедия. Он равен -33С.

- Таким образом, Dt=53 градуса.

- Коэффициент утепления возьмем равным 0,7: описанное нами утепление близко к верхней границе эффективности.

Q=320*53*0,7/860=13,8 КВт. Именно на это значение и стоит ориентироваться при выборе котла.

Подбор мощности отопительного прибора

Как вычислить тепловую нагрузку на участок контура, соответствующий отдельно взятому помещению?

Проще простого: выполнив расчет по одной из приведенных выше схем, но уже для объема комнаты. Скажем, на комнату площадью 10 м2 будет приходиться ровно 1/10 общей тепловой мощности; согласно расчету по последней схеме она равна 1380 ватт.

Как подобрать отопительный прибор с нужными характеристиками?

В общем случае — просто-напросто изучив документацию на присмотренный вами радиатор или конвектор. Производители обычно указывают значение теплового потока для отдельной секции или всего прибора.

Параметры некоторых биметаллических секционных радиаторов.

Нюанс: тепловой поток обычно указывается для 70-градусной дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате.Уменьшение этой дельты вдвое повлечет за собой двукратное падение мощности.

Если в силу каких-то причин документация и сайт производителя недоступны, можно ориентироваться на следующие средние значения:

| Тип секционного радиатора | Тепловой поток на одну секцию, ватты |

| Чугунный | 140-160 |

| Биметаллический (сталь и алюминий) | 180 |

| Алюминиевый | 200 |

Отдельно стоит оговорить расчет теплоотдачи регистра.

Для горизонтальной трубы круглого сечения она рассчитывается по формуле Q=Pi*Dн*L*k*Dt, в которой:

- Q — тепловая мощность в ваттах;

- Pi — число «пи», принимаемое равным 3,1415;

- Dн — наружный диаметр секции регистра в метрах.

- L — длина трубы в метрах.

- k — коэффициент теплопроводности, который для стальной трубы берется равным 11,63 Вт/м2*С;

- Dt — дельта температур между теплоносителем и воздухом в комнате.

Типичный регистр состоит из нескольких секций. При этом все они, кроме первой, находятся в восходящем потоке теплого воздуха, что уменьшает параметр Dt и прямо влияет на теплоотдачу. Именно поэтому для второй и прочих секций используется дополнительный коэффициент 0,9.

Сопроводим примером и этот расчет.

Давайте вычислим тепловую мощность четырехсекционного регистра длиной три метра, выполненного из трубы с наружным диаметром 208 мм, при температуре теплоносителя 70 градусов и температуре воздуха в комнате 20 градусов.

Четырехрядный отопительный регистр.

- Мощность первой секции составит 3,1415*0,208*3*11,63*50=1140 ватт (с округлением до целого числа).

- Мощность второй и прочих секций равна 1140*0,9=1026 ватт.

- Полная тепловая мощность регистра — 1140+(1026*3)=4218 ватт.

Объем расширительного бака

Это один из параметров, нуждающихся в расчете в автономной отопительной системе. Расширительный бак должен вместить избыток теплоносителя при его температурном расширении. Цена его недостаточного объема — постоянное срабатывание предохранительного клапана.

Однако: завышенный объем бачка никаких негативных последствий не имеет.

В простейшем варианте расчета бак берется равным 10% общего количества теплоносителя в контуре. Как узнать количество теплоносителя?

Вот пара простых решений:

- Система заполняется водой, после чего та сливается в любую мерную посуду.

- Кроме того, в сбалансированной системе объем теплоносителя в литрах примерно равен 13-кратной мощности котла в киловаттах.

Мощность котла должна соответствовать количеству теплоносителя.

Более сложная (но и дающая более точный результат) формула расчета бачка выглядит так:

V = (Vt х E)/D.

В ней:

- V — искомый объем бака в литрах.

- Vt — объем теплоносителя в литрах.

- Е — коэффициент расширения теплоносителя при максимальной рабочей температуре контура.

- D — коэффициент эффективности бака.

И в этом случае пара параметров нуждается в комментариях.

Коэффициент расширения воды, которая чаще всего выступает в качестве теплоносителя, при нагреве с исходной температуры в +10С можно взять из следующей таблицы:

| Нагрев, С | Расширение, % |

| 30 | 0,75 |

| 40 | 1,18 |

| 50 | 1,68 |

| 60 | 2,25 |

| 70 | 2,89 |

| 80 | 3,58 |

| 90 | 4,34 |

| 100 | 5,16 |

Полезно: водно-гликолевые смеси, использующиеся в качестве антифризов для отопительных контуров, расширяются при нагреве несколько сильнее.Разница достигает 0,45% при нагреве на 100 градусов 30-процентного раствора гликоля.

На фото — антифриз для системы отопления.

Коэффициент эффективности расширительного бачка вычисляется по следующей формуле: D = (Pv — Ps) / (Pv + 1).

В ней:

- Pv — максимально допустимое рабочее давление в контуре. На него выставляется срабатывание предохранительного клапана. Как правило, оно выбирается равным 2,5 атмосферы.

- Ps — давление зарядки бака. Оно обычно соответствует высоте водяного столба в контуре над баком. Скажем, в системе отопления, где верх радиаторов на втором этаже возвышается над баком, смонтированным в подвале, на 5 метров, бак заряжается давлением в 0,5 атмосферы (что соответствует пятиметровому напору).

Давайте в качестве примера выполним своими руками расчет бачка для следующих условий:

- Объем теплоносителя в контуре равен 400 литрам.

- Теплоноситель — вода, нагреваемая котлом с 10 до 70 градусов.

- Предохранительный клапан выставлен на 2,5 кгс/см2.

- Расширительный бак накачан воздухом до давления в 0,5 кгс/см2.

Итак:

- Коэффициент эффективности бака равен (2,5-0,5)/(2,5+1)=0,57.

Вместо расчета коэффициент эффективности бака можно взять из таблицы.

- Коэффициент расширения воды при нагреве на 60 градусов равен 2,25%, или 0,0225.

- Бак должен иметь минимальный объем в 400*0,0225/0,57=16 (с округлением до ближайшего значения из линейки размеров бачков) литров.

Насос

Как подобрать оптимальный напор и производительность насоса?

С напором все просто. Минимального его значения в 2 метра (0,2 кгс/см2) достаточно для контура любой разумной протяженности.

Справка: система отопления многоквартирного дома функционирует при перепаде между смесью и обраткой именно в два метра.

Перепад между смесью (справа вверху) и обраткой (внизу) регистрируется не всяким манометром.

Производительность может быть рассчитана по простейшей схеме: весь объем контура должен оборачиваться трижды за час. Так, для приведенного нами выше количества теплоносителя в 400 литров разумный минимум производительности циркуляционного насоса отопительной системы при рабочем напоре должен быть равен 0,4*3=1,2 м3/час.

Для отдельных участков контура, снабжающихся собственным насосом, его производительность может быть рассчитана по формуле G=Q/(1,163*Dt).

В ней:

- G — заветное значение производительности в кубометрах в час.

- Q — тепловая мощность участка системы отопления в киловаттах.

- 1,163 — константа, средняя теплоемкость воды.

- Dt — разница температур между подающим и обратным трубопроводами в градусах по шкале Цельсия.

Подсказка: в автономных системах она обычно берется равной 20 градусам.

Так, для контура с тепловой мощностью в 5 киловатт при 20-градусной дельте между подачей и обраткой нужен насос с производительностью не менее 5/(1,163*20)=0,214 м3/час.

Параметры насоса обычно указываются в его маркировке.

Диаметр труб

Как подобрать оптимальный диаметр розлива в контуре с известной тепловой мощностью?

Здесь поможет формула D=354*(0,86*Q/Dt)/v.

В ней:

- D — внутренний диаметр трубы в сантиметрах.

- Q — тепловая мощность контура в киловаттах.

- Dt — дельта температур между подачей и обратным трубопроводом. Напомним, что типичное значение Dt для автономной отопительной системы — 20 С.

- v — скорость потока. Диапазон ее значений — от 0,6 до 1,5 м/с. При более низкой скорости растет разница температур между первыми и последними радиаторами в контуре; при более высокой — становятся заметными гидравлические шумы.

Давайте вычислим минимальный диаметр для пресловутого контура мощностью 5 КВт при скорости воды в трубах, равной 1 м/с.

D=354*(0,86*5/20)/1=4,04 мм. С практической стороны это означает, что можно брать трубы минимально доступного размера и не бояться медленной циркуляции в них.

Не забудьте, что нами рассчитан внутренний диаметр. Пластиковые трубы маркируются наружным.

Заключение

Надеемся, что обилие формул и сухих цифр не утомило уважаемого читателя. Как обычно, прикрепленное видео предложит его вниманию дополнительную тематическую информацию. Успехов!

gidroguru.com